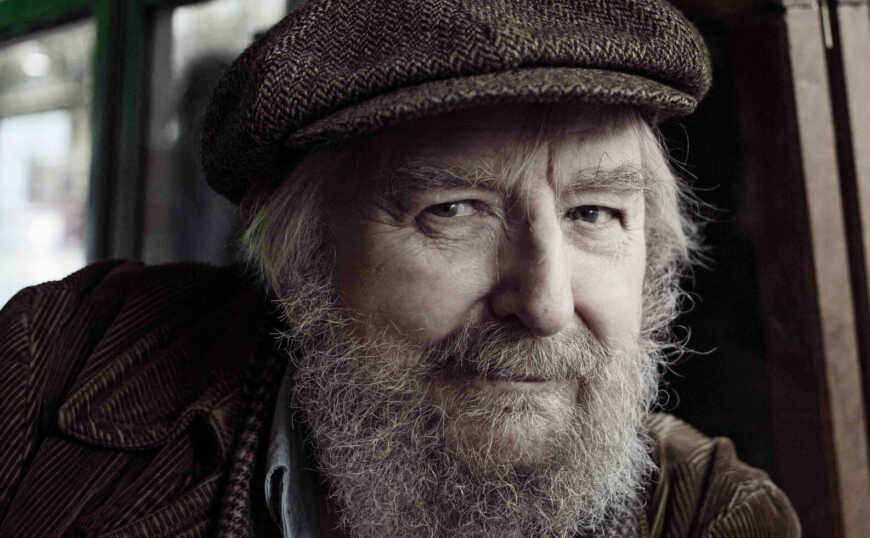

Interview Michael Moorcock par Alex Nikolavitch

Nikolavitch nous offre en exclusivité chez Bruce Lit la version intégrale de son interview publiée dans GEEK MAGAZINE #50 dans le numéro du printemps.

Il a créé Elric le nécromancien, personnage qui a révolutionné la manière de concevoir la fantasy dans les années 60 en y injectant une bonne dose de nihilisme. Dans les années 70, il patronne la nouvelle vague anglaise de la SF. Toujours là, toujours vissé à son clavier pour nous livrer des romans étranges et grandioses, Michael Moorcock a accepté de répondre à nos questions sur l’ensemble de son imposante carrière.

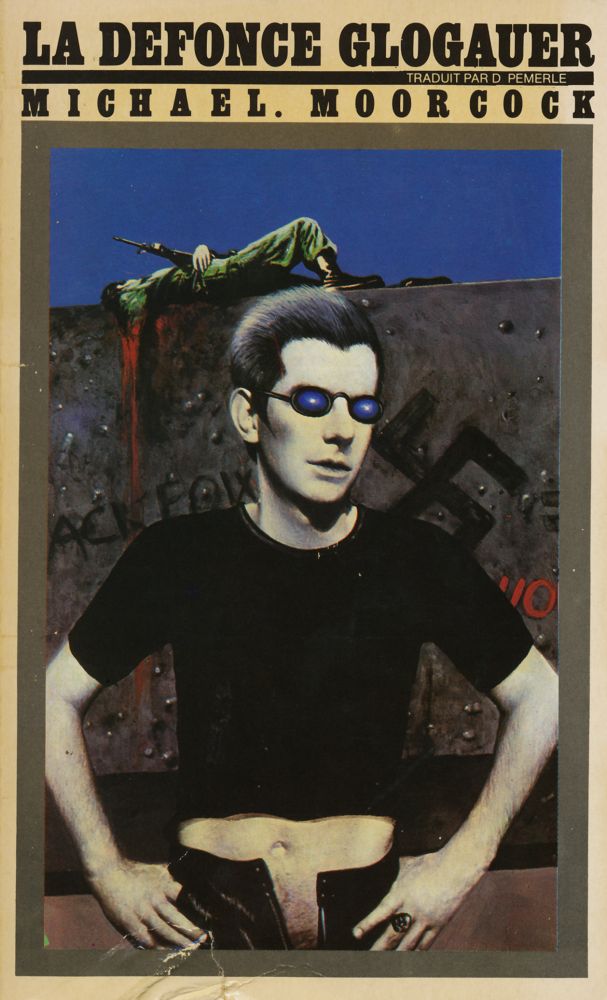

Michael Moorcock, vous êtes connu pour vos personnages complexe à multiples facettes, mais vous en êtes un autre : père fondateur de la « dark fantasy », avec la saga d’Elric et son multivers, le cycle du Champion Éternel, mais aussi rédacteur en chef de la revue New Worlds, auteur expérimental avec La défonce Goglauer et Jerry Cornelius, et vous avez œuvré dans la musique avec Hawkwind, Blue Öyster Cult et the Deep Fix. Je n’ai même pas été capable d’établir un nombre précis de vos romans et recueils tellement cela est imposant et mouvant. Comment vous définiriez-vous, puisque vous êtes tant de choses en même temps ?

Je ne sais pas. Je suis moi-même avant tout ! Je suis du genre agité, j’aime faire et écrire des choses différentes, pratiquement sous toutes les formes, y compris des formes que j’ai créées moi-même. Je sais qu’il est très rare de fonctionner comme ça, mais j’ai toujours fait ainsi. Je crois que ça reflète simplement mes goûts personnels, qui sont larges : je lis aussi bien de la bande dessinée que Proust. Je suppose que ça reproduit mon enthousiasme.

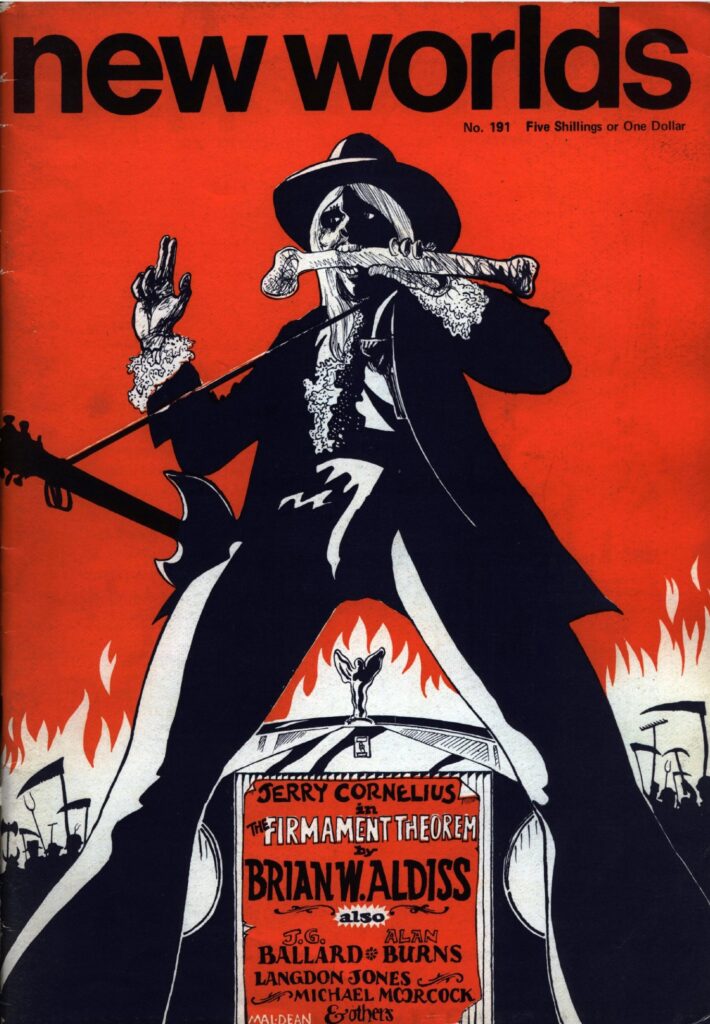

Un magazine mythique.

Dans les années 1960-70, vous avez dirigé New Worlds où vous avez publié des auteurs comme Ballard, Disch ou Spinrad, lançant une nouvelle branche de la SF, la Speculative Fiction…

Je ne l’appelais pas comme ça, pour ma part, ni d’aucun nom d’ailleurs. D’autres parlaient de New Wave, « la Nouvelle Vague », ce que je ne trouvais pas très original. Ce qui m’intéressait, c’était de combiner le meilleur de la fiction littéraire et de la SF, de toucher des gens aux goûts affirmés. Et puis je voulais m’attaquer aux mythologies du vingtième siècle, et ça intéressait aussi Ballard, ainsi que Barrington Bayley. Lui est moins connu que les autres, mais c’était un intellectuel très fin, très admiré ensuite par les Cyberpunks. Nous voulions que notre production reflète la mythologie de l’époque. L’intérêt d’un magazine, c’est qu’il permet d’encourager de nouveaux auteurs : vous ne leur dites pas seulement « j’aime ton histoire », vous les payez pour les publier, c’est une sacrée différence. J’ai toujours fait en sorte que tout le monde soit payé correctement. Dans un magazine, elle est au milieu d’autres histoires, ce qui fait qu’elle n’est pas jugée aussi durement. Graduellement, vous pouvez pousser cet auteur à s’améliorer, et parfois ça arrive tout seul. Ainsi, vous pouvez pousser un auteur à une certaine prééminence, à trouver son lectorat.

Celui qui a semé le chaos. (illustration de Manchu)

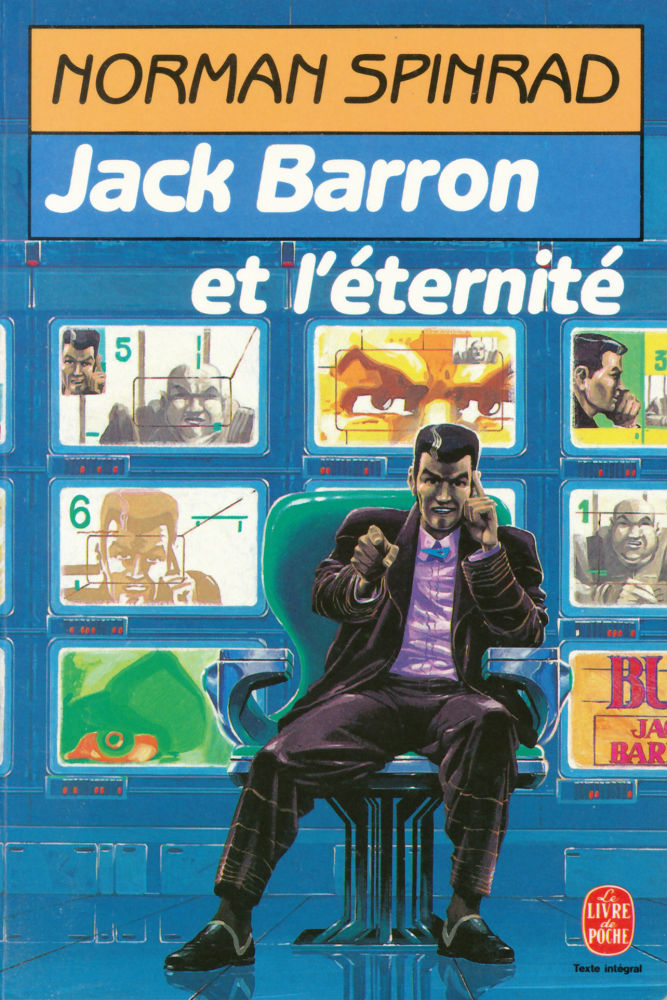

La revue a rencontré des problèmes, notamment suite à la publication de Jack Baron et l’éternité, de Norman Spinrad, vous avez été amené à financer la revue à vos frais quand les éditeurs vous ont lâché…

Ça a toujours été un peu le cas, je n’étais pas payé pour la diriger. Le premier éditeur me donnait un budget, j’étais censé en prendre ma part, mais je mettais tout dans le magazine. Par la suite, alors qu’on tentait d’être plus ambitieux dans la forme, après le passage au grand format, j’en étais réduit à écrire des romans pour financer chaque numéro, pour qu’on puisse continuer après qu’on ait été attaqués par nos distributeurs. Je trouvais important de le faire, d’encourager des auteurs à écrire le genre de fiction que je voulais voir.

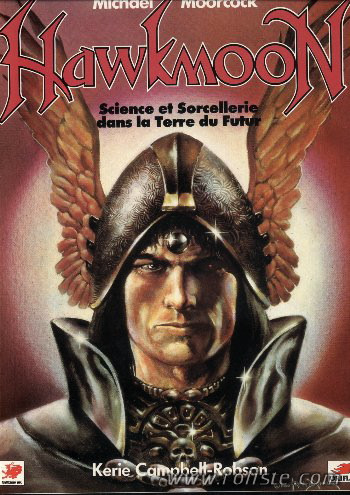

Et il vous fallait les écrire très vite : moins d’une semaine pour chaque tome de Hawkmoon, dit-on…

Non, non. C’était trois jours. Je tapais très vite à la machine, j’ignore combien de mots à la minute, mais les gens trouvaient ça phénoménal. En une journée, je pouvais produire le tiers d’un roman sur des heures « de bureau », de 9h à 18h , en prenant le temps de manger et de m’occuper de ma famille. Mais il faut aussi dire que je passais au moins trois jours avant cela à le penser en profondeur et les trois suivants au lit, épuisé. J’avais aussi l’habitude de délais courts : j’avais été formé dans le journalisme, travaillant pour des hebdomadaires et des quotidiens.

Les fans de Warlock sont en territoire connu, et pour cause !

Les Corum étaient dans le même cas…

Là c’était en six jours.

Mais même ainsi, vous parvenez à bâtir des univers très visuels, décrits jusqu’au tissu des vêtements des personnages, aux bâtiments et aux paysages…

Ça vient aussi du journalisme : je savais très facilement structurer une histoire et ce qui devait rentrer dedans. C’est très commun maintenant, mais ça m’était venu de mon amour de Mozart. Je commençais par introduire le thème dans le premier tiers du roman, le développer dans le deuxième et le résoudre dans le troisième, avec au besoin une coda. J’ai découvert à ma grande déception qu’il était très difficile de l’enseigner. Ça semble venir naturellement plutôt que par apprentissage. On peut l’apprendre, mais tout le monde n’en semble pas capable. Mais c’est ce que je faisais quasiment à chaque fois, y compris dans les Jerry Cornelius.

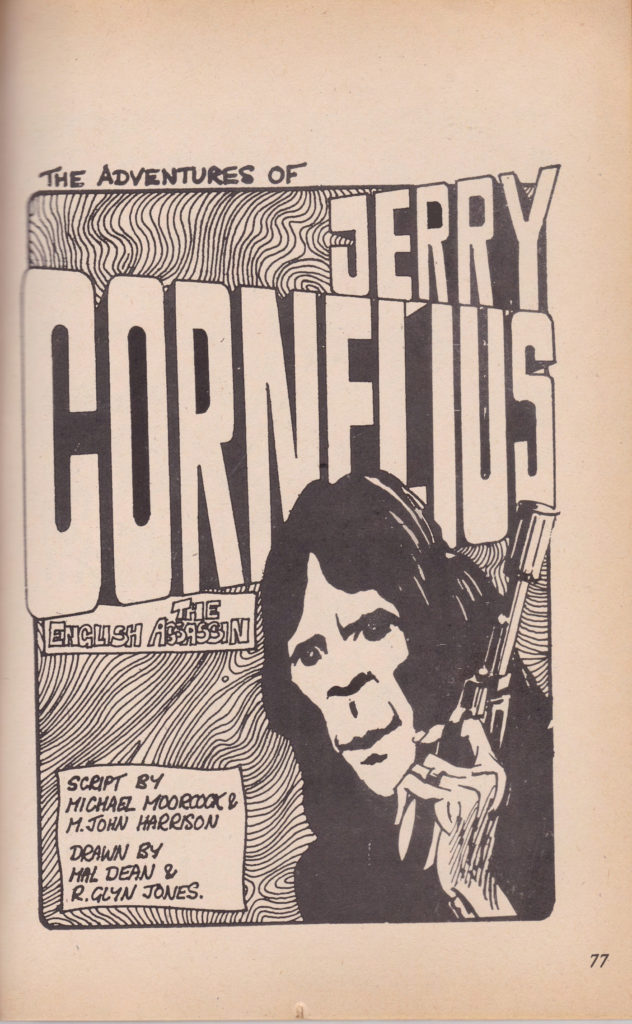

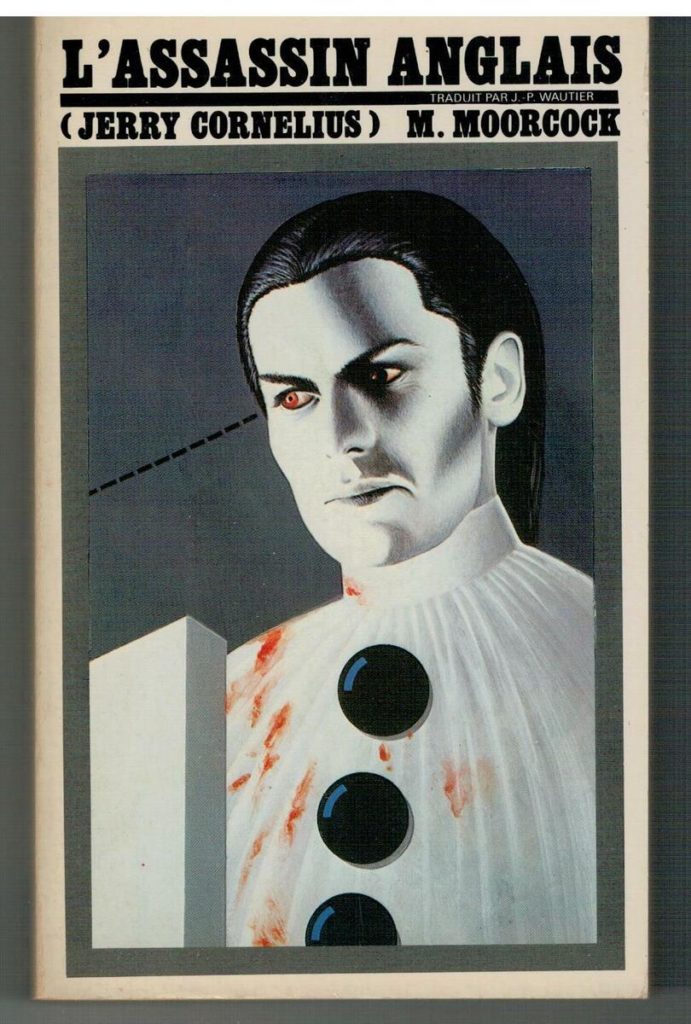

L’agent le plus psychédélique du multivers, souvent imité, jamais égalé.

Même les Cornelius ?

Oui, ils ont des structures différentes, avec la résolution au milieu, etc., mais sur à peu près la même base. J’avais d’ailleurs des schémas, pour eux, des trucs dingues, griffonnés. Il y avait une structure que j’avais intitulée « poisson jouant de la trompette ». Je pouvais mettre la résolution au début, par exemple, faire basculer le triangle sur le côté, puis passer à l’introduction, ça restait la même structure dans un ordre différent.

Si vous parvenez à avoir ce sens de la structure, vous écrivez plus vite et savez ce qui va dans chaque section. Ça peut sembler très mécanique et ça l’est : c’est une discipline à laquelle vous vous pliez. Dans ce cadre vous pouvez faire ce que vous voulez, votre imagination fait le reste. J’ai écrit sur le sujet mais je crois qu’il n’est plus édité, Death is no obstacle : on m’avait demandé un manuel, j’ai dit à l’éditeur « je ne peux pas enseigner la technique, chacun a la sienne et je ne crois pas au fait de l’enseigner. » Mais je pouvais expliquer à d’autres auteurs comment je résolvais mes problèmes. Je ne vois pas l’intérêt d’aller en classe expliquer comment écrire à des gens, il existe trop de façons. La mienne me permet surtout d’être rapide.

À propos de Mozart et de structure, ça nous ramène à Jerry Cornelius : L’Assassin anglais me semble avoir une structure complexe, évoquant une fugue de Bach… Est-ce le cas ?

Oui, même si je n’aime guère Bach. Il y a des choses que j’admire, bien sûr, mais il me rend dingue. S’ils en passent au restaurant, je m’agite et deviens caustique. Au lieu d’avoir sur moi un effet apaisant comme sur la plupart des gens, il me conduit à des disputes et soudain je réalise que c’est Bach, à l’arrière-plan. Je dois admettre que ma manière de développer mes histoires vient beaucoup de la musique que j’admire. Pour la tétralogie de Pyat, inédite en français au-delà du premier tome, j’ai adopté une forme wagnérienne, avec des leitmotivs revenant et se développant lentement, par opposition à des formes rapides et mozartiennes.

Une aventure en forme de pantomime (illustration de Keleck)

Venons-en au Multivers, un terme que vous avez créé et imposé et qui est désormais partout. Vous sentez-vous responsable ?

Je l’ai disséminé auprès d’autres auteurs, puis j’ai découvert que le terme avait été employé avant moi. Le psychologue William James, par exemple, l’envisageait d’une façon différente, pas en termes de physique. John Cowper Powys, un auteur très excentrique, l’avait mis dans un livre, de ce que je sais. Mais je n’ai pas créé le terme pour que Batman puisse vivre encore et encore les mêmes aventures. Voilà ce qu’en ont tiré les comics, c’est un peu décevant.

À propos de bandes dessinées, en début de carrière, vous avez travaillé comme scénariste pour Fleetway en Angleterre et vous avec écrit des comics US par la suite.

Making of a sorcerer, une histoire d’Elric dessinée par Walt Simonson et Multiverse dans les années 90 chez DC. Dernièrement, Marvel a ramené le multivers dans un titre, avec presque la même typographie. Je n’ai pas déposé le mot, donc ils peuvent. Je suis surpris que ce soit devenu si gros… Ça finira par retomber et mourir, tout comme mon propre multivers. Ce que je peux en trouver de plus proche du mien dans d’autres fictions, c’est chez Balzac. Il a fait la même découverte, que vous pouviez utiliser les mêmes personnages dans d’autres romans et continuer à les étudier.

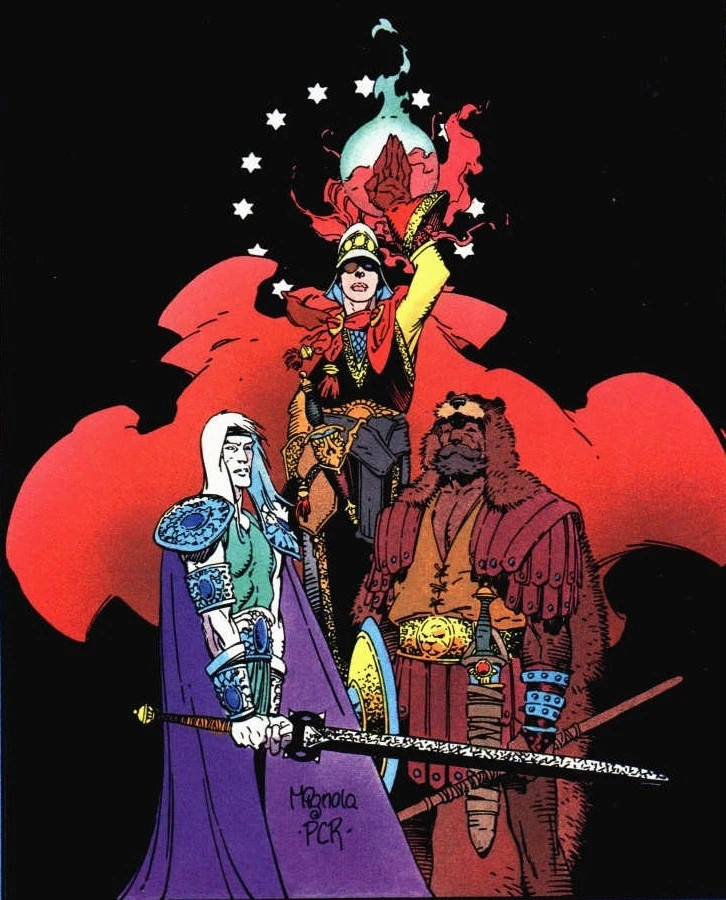

Les Elric des Terres 2 et autres… (Couverture de Mignola pour les Chroniques de Corum)

Avec Vautrin, par exemple ?

Absolument, oui. Ce que ça a de bien, c’est que je l’ai découvert indépendamment, l’idée a émergé parce qu’arrivé à un certain point des années 60, je me suis aperçu que j’utilisais le même personnage sous des noms différents, que je continuais à le développer et qu’il serait stupide de lui en donner d’autres alors que j’examinais les mêmes thèmes. C’est là que j’ai commencé Cornelius, vers 1967. Dans le deuxième roman (À bas le cancer), il s’appelait autrement et je me suis dit « non, je suis en train d’écrire un Jerry Cornelius » et c’est là que ça a vraiment débuté pour ce personnage, vers 1967, je crois.

Les Cornelius sont très particuliers, vous êtes passé de la fantasy à des choses expérimentales, comme aussi La défonce Glogauer, un livre que j’ai lu beaucoup trop tôt, je pense, mais qui m’a frappé et influencé. Jeune, vous avez commencé avec un fanzine consacré au Tarzan d’Edgar Rice Burroughs, mais d’un coup, ça ressemble à William Burroughs…

Oui, j’ai trouvé les livres de William Burroughs à Paris, publiés par Olympia et qui étaient interdits en Angleterre à l’époque. Je les ai ramenés puis donnés à Ballard et à d’autres auteurs intéressés, jusqu’à ce que nous parvenions à les faire publier chez nous, vers 1970. Dans le premier numéro de New Worlds que j’ai édité, j’ai écrit et publié un long édito sur Burroughs, et il y a eu aussi un article de Ballard. Nous aimions beaucoup. J’ai été aussi impliqué dans une grosse controverse avec le Times, à ce sujet.

Un siècle de déglingue (illustration de Keleck)

À propos du multivers et de ses héros, le premier était John Daker/Erekosë en 1957, mais le plus important est Elric de Melniboné en 1961. Quand avez-vous compris que c’était le même ?

J’ai commencé à concevoir Elric à la fin des années 50. Je correspondais à l’époque avec l’artiste Jim Cawthorn qui devait le dessiner. Pour faire court, le magazine Science Fantasy m’avait demandé d’écrire de la Sword and sorcery et publia « La cité qui rêve » en 1961. Je pensais que ça resterait une nouvelle isolée, je n’imaginais pas que les gens l’aimeraient à ce point : ça devint la série la plus populaire de l’éditeur. Ça m’a surpris : à l’époque, on considérait généralement que ce genre ne vendait pas et n’intéressait personne. Puis ça a décollé et j’étais là au bon moment quand ce type de fictions a soudain rencontré le succès. Conan, par exemple, n’était disponible que dans des éditions à tout petit tirage.

J’avais noté un regain d’intérêt pour Edgar Rice Burroughs et c’est ça qui a tout déclenché. Conan a commencé à être réédité en poche. Il y avait deux éditeurs aux États-Unis, Donald Wollheim et l’autre était Larry Shore, qui s’adressaient aux vieux fans de SF. Mais ils aimaient aussi les histoires d’aventures mythiques, à la Leigh Brackett, C.L. Moore ou Henry Kuttner et d’autres, qu’ils ont ressorties. L’un d’entre eux, Donald Wollheim, a réédité Le seigneur des anneaux qui à l’époque était considéré comme un truc très obscur, même en Angleterre. Le snobisme de l’époque voulait qu’on ne lise pas les éditions de poche américaines, c’était pour la masse, et pour cette raison, de nombreux auteurs, y compris Tolkien, ne cherchaient pas à vendre à ces éditeurs-là. J’ai persuadé Mervin Peake de publier les Gormenghast sous ces formats alors qu’il était dans le même état d’esprit. Pour lui, ça volait trop bas. Mais moi, je venais d’en bas, alors je les ai fait redescendre à mon niveau. Wollheim pensait la même chose que moi et il s’est intéressé au Seigneur des anneaux, qui n’avait pas de copyright à l’époque aux États-Unis et il l’a publié de façon pirate, ce qui a forcé Tolkien à trouver une maison pour une édition officielle.

C’est comme ça que le phénomène a débuté. Avant cela, il y avait eu des bouquins de ce genre, comme le Serpent Ouroboros, d’E.R. Eddison, mais ça restait très obscur. Ensuite, Lin Carter, pas un très bon auteur, bien au contraire, mais un homme absolument charmant, lança la collection Adult Fantasy, permettant de remettre à disposition dans un format bon marché une fantasy très ambitieuse et très bonne, et le public s’y est mis.

Le phénomène a démarré dans les années 60, comme tant d’autres. Notre génération avait découvert quelque chose de bien à elle, sans adultes regardant par-dessus son épaule à dire quoi lire ou pas. La musique, les romans, les bandes dessinées, tout est arrivé à peu près en même temps, c’était à nous et ça a fait toute la différence en termes d’expérimentation, d’enthousiasme.

L’albino le plus redoutable du multivers.

Elric s’inscrit complètement dans cette contre-culture, d’ailleurs. Il va à l’encontre des visions traditionnelles de l’héroïsme. Vous avez d’ailleurs été le premier à définir votre fantasy en termes de loi et de chaos, par opposition au bien et au mal qu’on trouve par exemple chez Tolkien. Ça change totalement l’ambiance dégagée par les récits.

Absolument. C’est plus du taoïsme, que je ne connaissais pas à l’époque, que du christianisme. Ça reflétait en quelque sorte ma propre vision naturelle des choses : le mal d’un homme est le bien d’un autre. Il doit y avoir des formes de mal sur lesquelles nous pouvons tous tomber d’accord, mais elles ne sont pas si nombreuses. On sortait de Mussolini et autres. Les gens qui votent pour ça sont parfois de bonnes personnes incapables de comprendre les conséquences de l’idée « d’homme fort ». C’est hélas ce qui nous a amené Donald Trump, qui n’est pas du tout fort, mais comme de nombreuses personnes faibles, aime à le prétendre. La loi et le chaos permettent d’y donner du sens. On peut avoir de bonnes personnes du côté du chaos, des artistes, par exemple et ils sont nombreux dans ce cas. Mais ils sont aussi du côté de la loi parce qu’ils donnent une structure au chaos en produisant leurs œuvres à partir du chaos de la vie. C’est pourquoi je trouvais que la fantasy existant jusqu’alors, y compris Tolkien, manquait de tragédie, cet élément de la vraie mythologie. La mythologie nordique a la fin du monde, les mythes grecs comprennent tous un élément tragique. Ces auteurs n’y arrivaient pas, il leur fallait une fin heureuse.

Pourtant, les histoires d’Elric présentent aussi une part d’espoir tout en dépeignant des événements tragiques. Il me semblait important d’y inclure ça dès que j’en avais l’occasion. Elric me l’a permis, son succès m’a conduit à écrire un grand nombre de récits en succession rapide. Le champion éternel, sans cesse renouvelé, n’est pas une idée qui m’est venue de l’Américain Campbell et de son Héros aux mille visages, contrairement à ce qu’on croit. À l’époque, je n’en avais même jamais entendu parler. C’est plutôt sorti de Robert Graves, qui a écrit La déesse blanche et de James G. Frazer et son Rameau d’Or. Pour moi, ces textes étaient des classiques. Ils m’ont soufflé l’idée d’un héros (ou héroïne) constamment récurrent, avec des références à d’autres figures mythologiques. Vous avez Charlemagne, Roland et ainsi de suite. Mes cycles sont plus ou moins bâtis sur cette même idée, je voulais refléter ça.

Vous êtes britannique et ça se sent dans votre travail, mais les méchants dans Hawkmoon sont un empire de Granbretanne. Paradoxalement, en lisant Cornelius ou Pyat, il ne semble y avoir aucune nostalgie pour l’empire britannique en tant que tel, mais pour certaines de ses formes extérieures, les uniformes, le décorum, les « pompes et circonstances », pourrait-on dire…

Le côté théâtral… Quand j’étais beaucoup plus jeune, ça m’est venu d’un vieil officier de l’armée des Indes, le major Frye, un stéréotype tout droit sorti de Blake et Mortimer, mais un homme extraordinairement agréable malgré son passé colonial, décent (au sens anglais du terme) et authentiquement bon, on ne pouvait pas le voir autrement que comme ça, tel qu’il était. Même s’il n’avait pas servi une bonne cause, il demeurait bon. C’est une chose à prendre en compte dans le réel : des hommes bien peuvent servir de mauvaises causes et inversement. Je l’ai appelé major Nye dans les histoires de Cornelius, mais c’est exactement le même personnage. Il aimait beaucoup les comédies musicales et il arrivait très théâtral, saluant le patron d’un « ‘jour, chef ! » à quoi le patron sortait de son bureau en disant « ‘jour, Frye ! »

Il y avait aussi des collègues qui avaient combattu pendant la Seconde Guerre Mondiale, des gens honorables eux aussi. Bien sûr, leur cause était bien meilleure que la cause impériale, moins ambiguë, en tout cas. J’ai appris à ne pas juger.

Chez Fleetway, on m’a demandé d’écrire des bandes dessinées sur la Seconde Guerre Mondiale, du genre Battler Britton. J’ai refusé. Je détestais les représentations stéréotypées des autres nations, que je trouvais ridicules. Quand j’ai commencé à réfléchir à Hawkmoon, des années avant d’écrire les romans, j’ai décidé de faire des Anglais les méchants. C’était tout simple, en fait, j’ai inversé les bons et les méchants. Mais à l’époque, j’ai failli me faire virer ! Ils ont décidé que, si je refusais de faire ces bandes patriotiques, c’est que j’étais communiste. À l’époque, il y avait encore la « terreur rouge ». Mais je n’ai jamais été communiste. Je penchais à gauche, c’est tout. Le rédac’chef s’est mis dans la tête que le communisme risquait de l’emporter et il avait peur que, s’il me virait, je revienne un jour, descendant Fleet Street, Mauser à la ceinture, lunettes rondes au nez et casquette de l’armée rouge sur la tête, pour l’arrêter et l’envoyer au goulag. Je ne l’ai su que plus tard, je me demandais pourquoi on ne me virait pas. J’étais controversé, je défendais mes positions, j’étais même syndiqué et c’était très mal vu. On ne m’a pas viré parce que j’étais suspecté de communisme, alors qu’on virait des auteurs américains précisément pour ça.

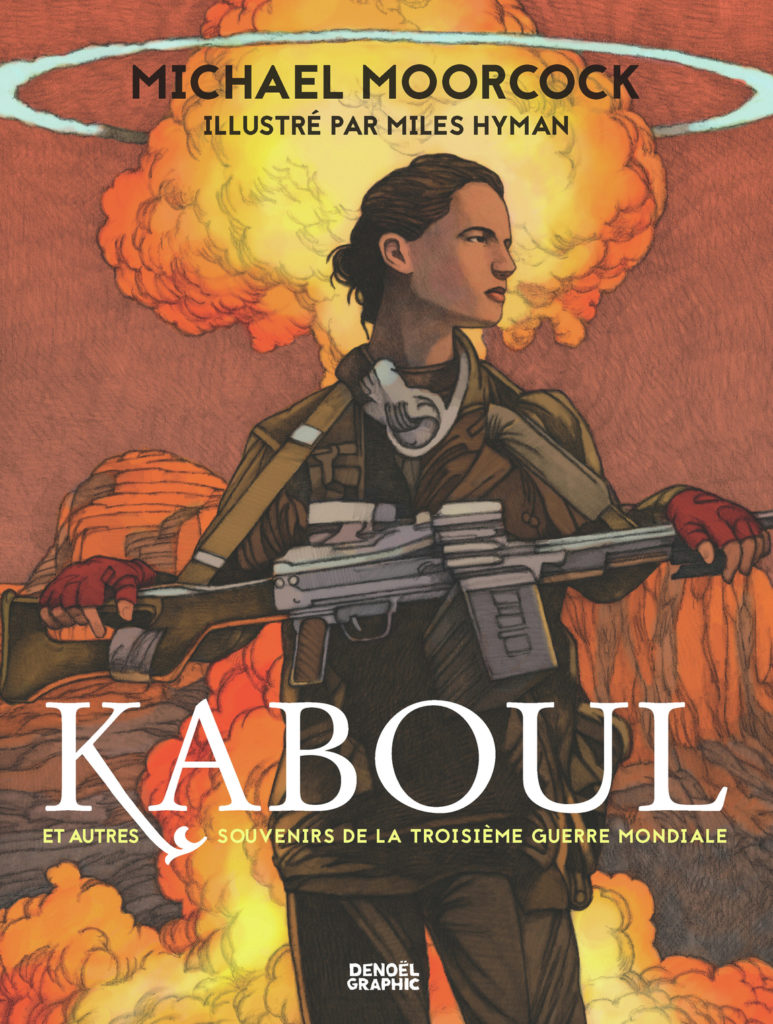

Quand la fiction télescope le réel (Illustration de Miles Hyman)

Dans Souvenirs de la Troisième Guerre Mondiale, le narrateur est un commissaire politique communiste…

Ça a été repris dans Kaboul (Denoël Graphic) avec des textes inédits, ça n’existe sous cette forme qu’en français : certains des récits ne sont jamais sortis en anglais. C’est illustré, j’en suis très fier. Ça fait à peu près le double du recueil original, avec d’autres histoires parlant de ses activités d’agent en Angleterre et ailleurs, en Italie, etc. Puis il devient commissaire politique à Kaboul. C’est du pur Babel : il y a une histoire finale qui se passe à Odessa. C’est un futur que j’ai imaginé, mais dont je n’aurais pas été pensé qu’il se réaliserait pour de bon. Le personnage est Ukrainien, travaillant pour les Russes.

Babel, vous voulez dire Isaac Babel ? (Journaliste qui a couvert la Révolution Russe et les guerres civiles qui l’ont suivie, purgé sous Staline)

Oui, je l’ai beaucoup lu au fil des ans.

Je n’avais pas fait le rapprochement, mais maintenant que vous le dites c’est évident !

Babel n’était pas très connu quand j’ai commencé à en parler, et j’étais ravi de voir qu’il devenait un peu plus connu avec le temps. J’avais deux éditions originales de Cavalerie rouge et j’en ai donné une à mon ami Jean-Luc Fromental qui a traduit et édité Kaboul. Lui, il sait d’où ça vient.

Lorsque je travaillais sur la série sur Pyat, je lisais beaucoup de fiction et non-fiction russe. La fiction soviétique est sous-cotée : les gens imaginent que Staline contrôlait tout et que ça ne doit pas être très bon. Mais lorsqu’on s’y plonge, il y a des choses en dessous, et pas juste sous la surface, mais deux niveaux en dessous, il faut être concentré. Lorsqu’on comprend ce qui est vraiment dit, même chez des auteurs a priori orthodoxes, il y a des commentaires forts. Je n’avais pas envie d’écrire aussi profond, et je n’en avais pas besoin, mais je voulais faire passer ces ambiances.

Qui vivra par l’épée périra par l’épée (Illustration de Mathieu Lauffray)

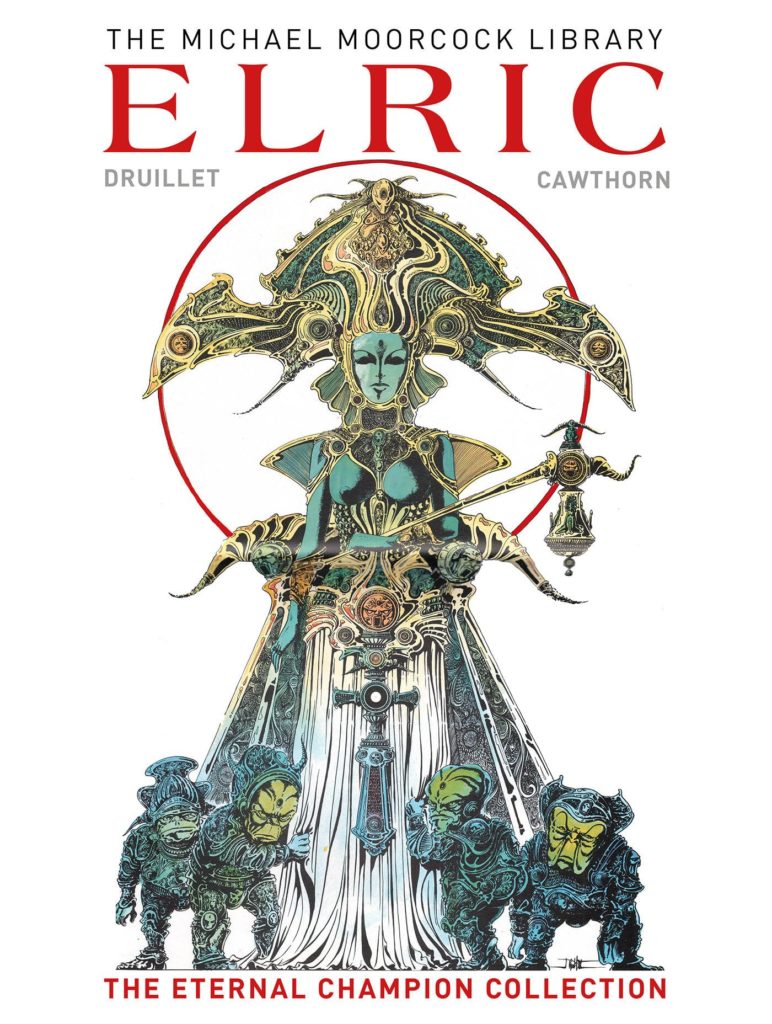

Pour en revenir à la bande dessinée, Glénat publie de belles adaptations d’Elric. Elles semblent aller plus loin dans la noirceur. Vous avez laissé une totale liberté aux auteurs ?

Je connais bien les auteurs, qui sont de bons amis. Je n’aime pas tout ce qu’ils ont fait par la suite, dans les derniers tomes, mais c’était leur projet, je sais pourquoi ils sont allés dans ces directions. Je sais que si on ne laisse pas de liberté aux artistes, ils ne produiront pas leur meilleur travail. Je crois à la liberté de l’artiste d’interpréter à sa façon.

Je suis moins satisfait des Hawkmoon. Julien (Blondel, scénariste sur Elric) était surpris lui aussi. Ils ont retiré les masques des méchants. Et à mes yeux, ces masques avaient absolument du sens, c’était un symbole central des Anglais, de ces Granbretons, de leur attitude et de leur état d’esprit. Sans les masques, on perd une grande partie du thème de ces livres, donc c’est une déception. Ceci dit, le dessin est très bon, et ça me semble bien écrit. Ça doit sortir bientôt en anglais.

Une grosse déception, c’est que mes plus récents romans sur Elric ne sont pas sortis en français. À une époque, à peu près tout ce que j’écrivais était publié en France. J’étais connu quasiment dès le départ chez vous, lorsqu’en 1966, Philippe Druillet a fait quelques planches sur Elric dans l’éphémère revue Moi Aussi. C’était un jeune homme tout timide à l’époque ce qui est difficile à imaginer pour ceux qui l’ont croisé plus tard. J’ai toujours eu un lien fort avec la France, et c’est toujours le cas, je pense. Je suis attristé de voir que nombre de mes meilleurs livres ne sont plus disponibles chez vous.

Les grands anciens aussi ont commencé petits (illustration de Philippe Druillet)

L’édition omnibus d’Elric n’a jamais été terminée, par exemple.

Et les bandes dessinées reflètent ça. Il y a tant de choses dans ces nouveaux romans qui n’apparaissaient pas dans les anciens. J’aimerais que quelqu’un publie ces histoires. Tout comme les Pyat, la série n’est jamais allée au bout par chez vous. Certains lecteurs ont jugé antisémite le premier, Byzance 1917. Ils n’en ont pas compris l’ironie.

Le protagoniste l’est, mais pas le roman lui-même.

Exactement, c’est même à l’opposé. Mais par les temps qui courent, ce sont des sujets avec lesquels il faut être prudent.

Outre les romans, vous avez écrit énormément de nouvelles, plus même que de romans, me semble-t-il…

Beaucoup, dont certaines n’ont jamais été rééditées, à part en anglais. Les gens me voient comme un auteur de grands cycles, de trilogies, de tétralogies. Mais j’ai toujours eu de bonnes critiques pour mes nouvelles en Angleterre et en Amérique, mais pas vraiment ailleurs. Je ne les ai pas beaucoup proposées à des éditeurs, je fréquente moins le monde de l’édition maintenant. Fut un temps où je connaissais presque tout le monde, ils n’avaient qu’à demander. Je me demande si la plupart des gens ne me croient pas mort depuis vingt ou trente ans.

Et pourtant, vous écrivez toujours. Votre série White Friars semble très personnelle…

Oui, et ça je le dois à la France. Mon éditeur anglais m’a demandé d’écrire mes mémoires. Je lui ai dit que je n’en voyais pas l’intérêt, que je risquais sans le vouloir de froisser des gens ou leurs enfants. Sa réponse a été : « ne t’en fais pas, on fera relire par des avocats. » Mais pour moi, le problème n’était pas là. Peu après, j’étais en France et je racontais ça à Jean-Luc Fromental. Il m’a répondu « pourquoi ne pas écrire des mémoires fictives ? Ça te permettra de dire les choses sans avoir à citer personne. »

Cette discussion remonte à une vingtaine d’années… Le premier a été facile à écrire, comme le deuxième auquel je suis mis quelques années après, j’avais été malade. Le dernier, je l’ai fini l’an passé en France. Je l’ai confié à ma meilleure éditrice, mon épouse, capable d’être très acerbe : elle me dit ce que personne d’autre n’oserait. Elle était horrifiée. Pour elle, c’était le pire truc que j’aie jamais écrit. Je l’ai relu, et elle avait raison. C’était très mauvais. Trop de chose sortaient en même temps alors que je me confrontais à la vérité et tentais de me défendre contre elle. C’est très particulier, ce processus. C’était sorti en vrac, ce qu’on appelle un « petit-déjeuner de chien », autrement dit du vomi. Du coup, je suis en train de le réécrire et c’est bien meilleur et je dois le finir avant de revenir en France. D’ailleurs, je n’ai pas non plus d’éditeur français pour cette série et c’est une déception. La France et l’Angleterre ont toujours été mon premier public. J’ai vécu longtemps en France, j’ai beaucoup en commun avec ce pays.

On se fait une bouffe et on en discute.

Bonjour Alex.

J’ai lu avec attention cette belle interview. Mais je ne connais strictement rien à l’univers de Michael Moorcock et à son travail.

Je retiens quand même que tu as du prendre beaucoup de plaisir à dialoguer avec lui et je pense que cela va intéresser nombre de fans. Un article essentiel qui trouve naturellement sa place sur Bruce Lit (et Geek).

good job

Un très bel échange, instructif en diable sur la méthode de travail de l’auteur autant que sur la conception des personnages. J’ai souri sur l’histoire secrète de sa « protection communiste » à son propre insu. Je rejoins ce regret de l’auteur que son oeuvre ne soit pas complètement traduite en France, à quand une intégrale Moorcock ?

ah on aimerait bien de belles intégrales, mais je me suis laissé dire que la situation des droits est alambiquée, et les agents bossant dessus peu commodes.

en tout cas, ouais, je lis MM depuis quarante ans et c’était un régal d’aller gratter vers les coins de sa carrière moins connus

Interview passionnante.

Une magnifique interview, passionnante, que j’avais déjà dévorée dans le Geek magazine, et qui prend encore plus de saveur ici avec les illustrations. Je ne connais vraiment pas beaucoup son oeuvre quand on voit la production du monsieur. J’ai un gros pavé reprenant presque tout Jerry Cornélius, il va falloir que je lise ça un jour ! Mais pour sûr, Moorcock fait partie de mes références puisque j’ai tout lu sur Elric (du moins en VF, ce qui fait onze romans) et que nos parties de jeux de rôles, que ce soit Stormbringer ou Hawkmoon (dont on voit ici la couverture de la superbe édition française de Oriflam, super plaisir), nous ont forgé, au lycée.

La comparaison avec la musique est toujours bienvenue car au final, ce sont les mêmes sensations, qui font que ça marche ou pas. Nous sommes des êtres suivant un format, mais on ne s’en rend pas forcément compte.

La couverture de Mignola semble bien inspirée de Moebius, non ?

Je suis totalement d’accord avec lui sur le manque de masques des Granbretons dans les adaptations bd de Hawkmoon, c’est mon plus grand regret, et sans doute aussi pour ça que c’est moins bon que les adaptations de Elric : lorsque j’avais lu les romans, et que je jouais au JDR, c’était un élément très important, qui m’a beaucoup marqué.

La BO : j’aime bien ce titre, mais je n’ai jamais réussi à accrocher à ce groupe sur la longueur d’un album. Avec mes copains, on reprend deux titres de Blue Oyster Cult : Veterans of the Psychic Wars, dont le texte est de Moorcock, et We Gotta Get Out of This Place, qui est déjà une reprise de The Animals. C’est sympa à jouer.

sur Mignola, on est pile à l’époque où il se cherche et où s’engueule d’ailleurs pas mal avec ses encreurs qui « complètent » ce qu’ils ne croient être que des esquisses. il lui faut encore deux ans à peu près avant de trouver son style. un des gros jalons, c’est Le Cycle des Epées, puis Gotham by Gaslight. on en est encore loin, à ce stade

Merci pour les précisions, Lavitch ! Je n’ai toujours pas lu le Gotham by Gaslight que je me suis procuré dans sa nouvelle édition de 2025, mais ce n’est pas la première fois que tu parles du Cycle des épées et il faudra que je les recherche un jour…

J’aime ce Mignola « intermédiaire » qui va de Cosmic Odyssey à Iron Wolf…C’est mon préféré,

Je lui trouve depuis quelques années une certaine parenté avec Tardi …

Interview passionnante d’autant que c’est un pan de la culture des littératures de l’imaginaire que je connais peu et mal.

J’aime beaucoup sa formule:

« On peut avoir de bonnes personnes du côté du chaos, des artistes, par exemple et ils sont nombreux dans ce cas. Mais ils sont aussi du côté de la loi parce qu’ils donnent une structure au chaos en produisant leurs œuvres à partir du chaos de la vie. »

Interview enthousiasmante. Merci

Moorcock, c’est u auteur important pour moi et mon émancipation adolescente.

Au collège, j’étais encore très ancré dans une culture familiale faite de littérature scolaire, de satire politique et de romans policiers au Masque.

Presque aucune Science-Fiction, rien de Fantastique..

La seule chose qui me soit personnelle, c’est finalement les comics LUG (d’où sans doute l’attachement à cette poche culturelle)

Puis vint le lycée et la découverte pêle-mêle de Conan (en livres), les Jeux de Rôles, Fritz Leiber, les BDs heroic fantasy ( Chroniques de la Lune Noire etc…), Lovecraft,

J’avais un ami qui ne jurait que par Moorcock et Anne Mc Caffrey, des récits avec le recul très premiers degrés (ils créaient les codes et n’en jouaient pas)

L’auteur n’est même pas mon préféré et je n’ai pas lu grand chose de lui à part le cycle d’Elric, celui du guerrier de Mars et le Chien de guerre.

Néanmoins, il est encore un symbole de cette « autre littérature » qui m’est venu du cercle amical et non pas familial

Longue vie à lui

Je ne saurais exprimer le plaisir que j’ai éprouvé en découvrant et en savourant cette interview d’un auteur qui m’a tellement apporté et tellement enrichi.

En plus, cette interview est menée par un auteur lui-même, ce qui donne des questions d’une rare intelligence. Mille mercis.

Les moments de cette belle interview qui ont résonné en moi, en vrac :

– La couverture de Jack Baron et l’éternité : très bon souvenir de lecture

– La découverte qu’un tome d’Hawkmoon soit écrit en trois jours !!!!!!!!!!!!!

– La construction du concept de Champion Éternel et la création de celui de multivers

– La révélation que L’assassin anglais soit construit sur une structure de Bach

– L’évocation de James Cawthorne, car j’ai eu la chance de lire les deux tomes d’Hawkmoon édités par Titan Comics

– La découverte que Miles Hyman a illustré du Michael Moorcock (Et hop ! dans liste d’achat)

– La surprise d’apprendre que Moorcock n’est plus traduit en français ! M’enfin !!!

– Et ce morceau extraordinaire d’un de mes groupes préférés BÖC.

Allez hop ! Je relis cette interview depuis le début.

Ah ouais : on sent la passion des créateurs au travers de cet échange plein d’esprit et de références. Quelle culture ! J’ai senti une vraie « parenté » intellectuelle (au moins) entre les deux intervenants : au delà de l’intelligence manifeste de la qualité de l’interview, il passe pas mal d’empathie et ça réverbère agréablement sur le lecteur. Merci !

Je ne connais pas le tiers du quart de ce qui est évoqué, mais le côté vraiment brut de décoffrage -débonnaire, presque !- des réponses de Michael Moorcock force le respect tant il se présente comme un « simple » artisan, tout en mettant en avant nombre de collègues, sans compter la mesure exemplaire avec laquelle il formule les quelques critiques qui étayent ses commentaires.

Ses réflexions sur l’Art d’écrire et les « techniques » (encore une fois expliquées très simplement) ramènent le bonhomme à une dimension humaine, quand une telle production -doublée d’un impact culturel franchement conséquent sur tout un pan de la littérature, puisqu’il a carrément créé un genre !- le place presque au niveau du mythe : ne connaissant que le Elric des Comics, le nom de l’auteur faisant quasi parti des meubles, croisé ça et là, j’avais inconsciemment intégré le fait qu’il n’était plus parmi nous depuis (au moins) la création de l’oeuvre de Tolkien ! Quel ignare je fais.

C’est d’autant plus un plaisir de découvrir qu’il n’en est rien, par le biais de cette interview, ainsi que de rencontrer un artiste plutôt sympathique et dont le recul plein de bon sens confirme franchement la profondeur d’âme. Si je dois un jour me faire un roman d’Heroic Fantasy, je tâcherais de choisir un des siens, voir si j’y retrouve sa dynamique décomplexée.

J’avais attaqué son oeuvre, il y a bien des lunes, par Elric et la fantasy. et à l’arrivée, ce n’est pas ce pan là qui me semble le plus important. Les cycles de Cornelius et de Glogauer sont passionnants par leur côté expérimental et leurs images fortes. Les Souvenirs de la 3e guerre mondiale projettent le nihilisme d’Elric dans un univers plus réaliste et plus directement contemporain (ce qui n’empêche pas le final de Crossing into Cambodia, qui clôt la série, d’être proprement épique).

y a des hauts et des bas dans l’oeuvre (certains romans écrits très vite et ça se sent) mais surtout des chemins de traverse étonnants.

« y a des hauts et des bas dans l’oeuvre (certains romans écrits très vite et ça se sent) mais surtout des chemins de traverse étonnants. »

Cette profusion est partie intégrante de l’oeuvre et il n’est évidemment pas question de la remettre en question mais j’ai l’impression qu’elle nuit aujourd’hui à l’évaluation critique de l’oeuvre, en tout cas chez nous (je ne sais pas ce qu’il en est en Grande-Bretagne). Et paradoxalement, si elle lui a permis pendant longtemps d’être beaucoup publié en français, elle est sans doute en partie responsable du désintérêt éditorial actuel, notamment envers ses oeuvres plus « personnelles » et à l’ambition littéraire plus affirmée.

Il est devenu difficile de faire cohabiter les romans écrits à la chaîne avec un texte génial comme Mother London par exemple. Et si les Pyat ne sont pas traduits en français, je pense que c’est sans doute un peu à cause de cela.

Je me rappelle que Bruce avait posté sur FB rapidement une photo de la préparation de cette interview réalisée en distanciel. Je plussoie sur Bruno à propos de l’empathie et de la « bonne vibe » qui passe dans cette interview. Ce qui transparait, c’est à la fois la bonne connaissance de l’œuvre par l’intervieweur Alex et aussi le côté « abordable », pas condescendant du tout, de Moorcock.

Devant l’abondance de son oeuvre, je dois avouer n’en connaître que la toute petite pointe de l’iceberg qu’est Elric.

Eh bien, je dois dire que j’ai découvert le nom de Moorcock pas plus tard qu’hier en lisant l’article de Jyrille.

Je fais la connaissance d’un Monsieur, vraiment exceptionnel, son travail est impressionnant tant par sa méthode que par la rapidité avec laquelle il réalise ses œuvres, et les années qu’il a consacrées à les créer.

Merci Alex, pour cette magnifique interview, à la fois enrichissante et captivante de Moorcock.

NB : il ne faut jamais l’interviewer avec une playlist complète de Bach en fond, c’est risqué ! 😅

il a été super adorable. pour l’anecdote, son épouse m’avait dit juste avant « il est âgé, il veut avancer sur son prochain bouquin, c’est une heure pas plus » et donc, en fin d’interview, je fais « bon, on arrive au bout de l’heure, une dernière question et… »

il me coupe, goguenard, se retourne, me fixe à nouveau « elle vient de sortir, on peut continuer » bon, trois minutes après elle est revenue, et ça restait très bon enfant. sérieusement, ils ont été adorables.

Je n’en doute pas du tout.

C’est qu’il se sentait en excellente compagnie et qu’il en a tiré du plaisir, et vice-versa.

Il manque des anecdotes sur la préparation de l’interview…

Quel morceau !

Maismaismais qu’est-ce que vous racontez ??? Mon intégrale Pocket en 3 tomes d’ELRIC n’est donc pas une intégrale ??? Qu’est-ce que vous dites ??? Qu’est-ce que c’est que cette histoire ??? 😱

Il me semblait qu’à la fin Elric mourrait pourtant…

Et cette histoire d’écrire un roman en trois jours… J’imagine qu’il ne compte pas les relectures alors. C’est quand même pas très sérieux sinon…

Ce que dit Eddy me rappelle des souvenirs. Quand j’étais jeune étudiant et que je cherchais des lectures à la Fnac, la collection Fantasy de Press Pocket (couverture argentées) mettait particulièrement en avant quatre auteurs : Tolkien bien sûr, étrangement Lovecraft, Moorcock et Anne McCaffrey ! J’ai l’impression que cette dernière est tombée dans l’oubli depuis.

AAH ça Tornado…

ça ne finit plus de hanter mes réflexions…

J’en discutais avec un libraire récemment (deux ans, à mon arrivée en Bretagne)

Je cherchais des vieux bouquins de SF et m’étonnais de ne pas trouver certains noms…

Et il m’avait dit qu’il priorisait les nouveaux auteurs surtout féminins pour éradiquer ces années d’invisibilisation des femmes dans le métier.

J’abdiquais mais je lui ai quand même fait remarquer que je ne trouvais pas non plus autrices que je connaissais comme Barbara Hambly, Caroline Cherryh Joan D Vinge, Marion Zimmer Bradley et Ann Mc Caffrey …

Le gars n’en connaissais aucune, il m’a toisé assez incrédule…

Quelques mois plus tard quelle ne fut pas ma surprise (et mon bonheur) de trouver en intégrale en évidence le Cycle de Pern et Terremer (Ursula Le Guin).

Je trouve qu’une part des invisibilisations ou des cancelling sont du à une sorte d’amnésie assez désagréable puisqu’elle réécrit l’Histoire en la simplifiant à outrance.

… Je suis absolument fan du cycle de Darkover (à part quelques ratages complètement oubliables) ; mais il est vrai aussi que ce n’est pas de l’Heroic Fantasy, mais bien de la SF gentiment « colorisée » de l’autre culture littéraire de l’auteur…

Interview super intéressante.

J’avais découvert Moorcock début lycée vers 96 97 grâce au grand frere d’un camarade qui nous pretait livres et comics (reconnaissances eternelles pour Axel Ch.) 😉

Le cycl3e d’Elric a ete une claque pour moi mais aussi pour chacun des amis qui ont lu a tour de rôle.

Meme dans mon cercle d’amis en dehors du lycée, a la cité, mon meilleur pote de l’époque avait accroché (plus que moi je pense. il retenait des passages par coeur)

On a meme nommé mon fils Elric.

Merci a ce grand monsieur pour son œuvre ❤️