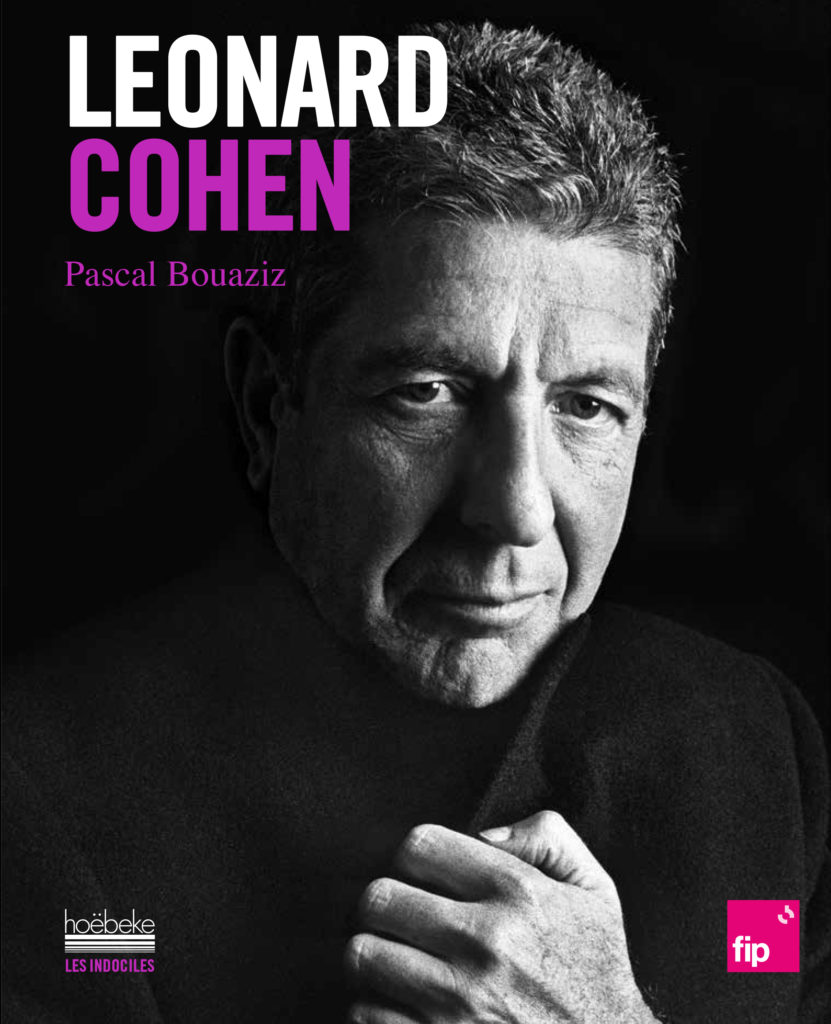

Interview : Pascal Bouaziz

Propos recueillis par Bruce Tringale et initialement parus dans BEST 4

Après nous avoir gratifié d’une biographie tout en finesse de Joan Baez, Les Indociles tirent le portrait de Leonard Cohen pour nous aider à passer l’hiver et le reste de nos vies en vers et contre tout.

Rencontre avec son auteur Pascal Bouaziz, qui porte haut la poésie du Canadien jusqu’au sommet de sa tour de chanson.

Bonjour Pascal, en préliminaire, précisons qu’écrire un texte si poétique sur Leonard Cohen n’était pas à la portée de tous. Certains passages notamment autour de ta solitude, seul parmi les fans de Cohen à l’Olympia, m’ont profondément touché. Ils rappellent le rapport existentiel que l’on peut entretenir avec la musique.

Merci pour les compliments. Oui, comme tous les grands amoureux, j’ai un petit souci à « partager ». Je n’aurais jamais voulu aller voir Cohen en concert. Comme pour Springsteen, par exemple, le rapport est tellement intime, personnel, que ça me semble totalement décalé, impudique presque, de me retrouver au milieu d’autres gens à écouter Cohen. Comme se retrouver en pyjama, ou en larmes, devant des inconnus. Bref, je ne devais pas y aller, et le hasard de la vie a fait qu’on m’a offert une place le jour même du concert, et que je me suis retrouvé à l’Olympia. Mais ce que je raconte ce n’est pas juste pour ma petite histoire de ce soir-là, c’est histoire de pointer aussi le côté absurde du succès, énorme sur la fin, de cet homme si noir, si violent, si cru, auprès de gens – la plupart du public en France notamment – qui ne comprend strictement rien à ce qu’il raconte, et qui l’adopte amoureusement comme le gentil papy au sourire si doux et au chapeau si élégant. Le décalage de toujours entre ce que raconte réellement Cohen et l’image qu’il renvoie est encore plus flagrant en concert – pour moi, presque choquant. En plus le soir où j’y étais, n’importe qui, vraiment n’importe qui, était dans la salle. Célébrités, comiques, hommes politiques… On se serait cru chez Drucker.

D’autres pages sublimes : celle sur la torture que représente l’écriture, ce mot juste que l’on cherche comme une perle au fond de la mer…

Oui, Cohen a écrit toute sa vie. Et Cohen a souffert toute sa vie d’écrire. C’était sa joie, sa raison de vivre et sa punition quotidienne tout à la fois. Il le raconte dans ses carnets, ses romans, en interview, et dans des dizaines de chansons, Tower Of Song, par exemple… « La tour de la chanson » où sont enchaînés à leur chaise dans leurs geôles tous les songwriters de l’histoire. Il entend Hank Williams tousser cent étages au-dessus de lui… Pour Cohen, écrire une chanson, ce n’est pas de la récréation sympathique en attendant le repas de midi, c’est une torture. Trouver le mot juste, qui tombe pile au bon endroit, qui dit la chose juste, et belle, et vraie, évidemment, c’est une question de vie ou de mort. C’est aussi une question de morale, d’éthique. Ne pas prendre la parole distraitement au milieu du chaos du monde, rien que comme ça, pour raconter n’importe quoi. Même avant son aventure avec le zen, et toute l’ascèse douloureuse et le goût du silence qui va avec, il s’était fait un mot d’ordre d’une citation du poète Garcia Lorca : « Ne te plains jamais de manière désinvolte. » Bref, écrire pour lui, c’est une lutte, une très haute exigence.

Commencer un livre en déclarant avoir rêvé être un dépressif aussi élégant que Leonard Cohen n’est pas banal…

L’angle du livre et de toute la collection « Les Indociles » c’est d’offrir un regard personnel. Des biographies factuelles, il y en a pas mal déjà. À commencer simplement par Wikipédia. Et puis dans l’absolu, c’est la moindre des choses d’essayer au minimum de ne pas être banal en écrivant un livre. Cohen a été un grand dépressif. Il a lutté toute sa vie contre et avec la dépression. Il s’en servait probablement un peu aussi bien sûr. Et pour certains comme moi, enclins aussi à ce genre de vertige, il a été un grand consolateur, et une grande aide. Lui nous racontait qu’il était passé par là, et que finalement bon bah il s’en était sorti, et en plus il s’en était sorti en écrivant des chefs d’œuvres. Ça motive, ça aide à tenir le coup, à traverser les nuits difficiles. Cohen, pour moi, n’a jamais été déprimant. Il a toujours été sur-stimulant. Comme Cioran. Autre grand dépressif, tellement corrosif de noirceur qu’ils ont de grands « éveilleurs ». Je retire autant d’énergie et de courage à écouter les plus noires chansons de Cohen qu’à écouter Fun House au petit déjeuner.

Merci de le rappeler à tous ceux qui résument la carrière de Cohen au joli Hallelujah : ses chansons sont cruelles, noires et perverses.

Hallelujah est aussi une grande chanson. Elle n’est pas que jolie. Elle est noire, méchante, pleine de doute existentiel, c’est une chanson de défaite ; une chanson de loser. Elle est très crue aussi. L’Hallelujah que chante Cohen est une prière brisée, glaciale. Ce sont ces propres mots. En ce qui me concerne, ce n’est qu’une des 150 grandes chansons de Cohen. Le succès de cette chanson en particulier, on le voit bien, tient plus au refrain, la prière, la ferveur, la communion main dans la main, etc., qu’à l’écriture très ironique et très acide de Cohen. Que certains choisissent cette chanson pour leur mariage alors qu’elle raconte, entre autres, une histoire de passion sexuelle adultère, et puis de castration, etc., c’est fascinant de malentendu. Comme il le chante lui-même : « But you don’t really care for music, do you ? » Les gens s’en foutent d’écouter vraiment les chansons, ce que racontent vraiment les chansons. Tout ça, c’est de la grande consommation. C’est du supermarché.

À la mort de son père, le jeune Leonard lui écrit une lettre qu’il ne retrouvera jamais. Selon toi, il passera sa vie et son œuvre à vouloir la réécrire.

C’est plus un petit mot qu’une lettre. Qu’il glisse dans une des cravates de son père et qu’il enterre dans la neige du jardin le jour de sa mort. Il a 9 ans. C’est la première fois qu’il se sert de l’écriture pour affronter la violence de la vie. Et effectivement, ce ne sera pas la dernière fois. Ce petit mot, on peut en effet s’amuser à en faire le « Rosebud » de Cohen. La source de toute sa passion pour l’écriture.

Lorsque Cohen commence sa carrière de chanteur, il n’a que 34 ans. Il m’a toujours semblé vieux, même durant sa jeunesse. Un autre signe de sa singularité ?

34 ans, c’est très vieux pour le monde de la pop ! Encore plus à l’époque que maintenant. Donc oui, il commence vieux. Et en plus, il a déjà beaucoup vécu. Il n’arrive pas vierge, tout neuf sorti de l’œuf, à 34 ans. Il est déjà poète reconnu. Il a déjà connu une sorte de succès en poésie. Il a déjà écrit deux romans. Très bons, très forts. Il a déjà vécu dans plusieurs pays. Il a déjà pris beaucoup de drogues, connu beaucoup de femmes… Beaucoup lu, beaucoup étudié. Bref, il est déjà vieux, oui, quand il commence. C’est l’aîné de Dylan, de Judy Collins, de Joni Mitchell, de tous les gens avec qui il commence en chansons dans ces années 1967-68. Il est évidemment décalé. Mais, oui, il l’a toujours été. Décalé de naissance si on peut dire. À part…

Le rapport de Cohen aux femmes est complexe : à la fois romantique et pervers, dominateur et soumis, ses muses, inspiratrices de lumière et dégoût.

Oui, en effet. Chaque relation amoureuse au long cours de Cohen colore sa production poétique ou discographique. Marianne, très douce, très blonde, très attentionnée, lui donne un certain type de chansons, douces, nostalgiques, chaleureuses. Suzanne, très forte, très sombre, très indépendante, lui en donne d’autres, plus violentes, plus amères, plus crues, plus tourmentées.

Il est rare de voir défendre Death Of A Ladies Man !

Ce n’est pas mon album de Cohen préféré, mais je le défends quand même et surtout parce qu’il est régulièrement attaqué. Mais il contient parmi les plus grandes chansons de Cohen, Death Of A Ladies Man, la chanson-titre en tête, mais aussi Paper Thin Hotel, Iodine, Memories… C’est aussi l’album le plus « Explicit Lyrics » de Cohen. Là encore, j’encourage les gens qui ne le connaissent pas à aller fouiller et à se faire leurs propres traductions des titres. Ils risquent d’être pas mal surpris. Et sinon, je trouve que la production de Spector, grandiloquente ou boursouflée suivant les avis partagés, donne une puissance à certains titres que Cohen n’a jamais eue ailleurs dans sa discographie. C’est un disque monstre au sens littéral du terme, genre dragon, des bouts d’aigles, des morceaux de serpents, une tête de lion, ça le rend un peu effrayant, dégoutant pour certains, mais totalement unique en tout état de cause.

Tu m’apprends que Leonard Cohen était un mégalomane qui se détestait.

C’est un portrait que fait de lui Irving Layton, un autre poète canadien, très proche, son aîné, son mentor, qui dit : « Leonard est un narcissique qui se déteste. » Et Cohen cite lui-même ce poème et valide. Il se reconnaît dans cette image impossible. Cohen est l’homme du paradoxe. Toutes les plus grandes chansons de Cohen sont truffées de paradoxes. The Old Revolution au hasard dans le deuxième album… « J’ai finalement réussi à m’introduire en prison. J’ai trouvé ma place dans les chaînes. Même la damnation est empoisonnée d’arcs-en-ciel… », etc. Cohen se déteste. S’insupporte. Se hait. Et puis l’instant d’après, c’est le plus grand poète vivant. Et l’homme le plus brillant que la Terre ait porté.

À l’inverse de Bob Dylan, Leonard Cohen n’a pas écrit pour les autres. Pourquoi ?

Ça dépend de ce qu’on entend par écrire pour les autres. Il a écrit pour Anjani Thomas, une de ses chanteuses et compagnes dans les années 2000, un album entier. Jennifer Warnes a fait un énorme carton dans les années 1980 avec un album composé uniquement de reprises de Cohen. Il a commencé sa carrière en offrant ses premières chansons à Judy Collins. Au tout départ de sa carrière dans le monde de la pop, il se serait volontiers contenté d’écrire les chansons et de les voir chantées par les autres. Il a offert plusieurs de ses chansons à Nico. Même si elle n’a pas voulu les chanter. Et enfin, il a été repris par la Terre entière, donc, et pas uniquement pour Hallelujah ou pour Suzanne…

Pourquoi tout son catalogue n’a-t-il pas été remasterisé comme celui de Bob Dylan, justement ?

Tout le catalogue de Cohen est disponible. Tous ses livres, poésies et romans aussi. Et il y a eu des rééditions CD à une certaine époque. Certaines contenant des titres inédits que Cohen a regretté ensuite d’avoir laissé divulguer. La grande campagne de rééditions des inédits de Dylan a plus à voir en grande partie avec des questions de droits de propriété, d’exploitation, aux États-Unis. Je ne sais plus lesquels exactement, mais si Columbia s’est lancée dans une telle exploitation exhaustive du fonds de catalogue Dylan, c’est notamment pour continuer à posséder un catalogue qui sinon leur aurait échappé. Mais je ne suis pas super spécialiste de tout ça.

Personnellement, je ne suis pas super fan des rééditions de toutes façons, remixes, remastering et consorts, même autorisés. Revendre quinze fois de suite le même album, en prétendant qu’on entend un peu mieux le tambourin, faut oser… Le troisième Stooges remixé par Iggy Pop, quelle valeur ajoutée ? Le Let It Be – Naked remixé par McCartney, quel intérêt ? La plupart des gens n’ont pas commencé à écouter le quart de tous les albums de Cohen qui existent déjà. Pas besoin d’aller chercher des versions alternatives ou de mauvaises versions studio de ses grands chefs d’œuvre. Profitons de ce qui existe. On n’en a pas encore fait le tour.

Avec I’m Your Man, Leonard Cohen devient cool. Pourtant c’est aussi le moment où il délaisse l’acoustique pour une surproduction gorgée de chœurs féminins. Il en fait parfois des tonnes, non ?

Le premier passage à un usage régulier des synthés, boîte à rythmes, c’est 1985, Various Positions. Et pour les chœurs féminins, il y en a toujours eu beaucoup, à presque toutes les époques de sa carrière. C’était manière pour lui de se supporter en tant que chanteur que d’avoir ses super accompagnatrices à ses côtés. Jennifer Warnes, Sharon Robinson… Grandes chanteuses qui font le miel pour faire passer l’acide Cohen. Après, d’ici à parler de surproduction… I’m Your Man contient des titres extrêmement dépouillés aussi. Quand Cohen choisit une orchestration, elle a du sens par rapport à son texte. Elle sert le propos. On peut ne pas aimer le son de certaines productions, mais il savait ce qu’il faisait et ce qu’il cherchait en les choisissant. Il ne faut jamais oublier ni l’humour, ni l’intelligence, ni la profondeur de cet homme. En gros, quand tu crois que tu peux juger qu’il en fait des tonnes, ou que cette production est trop kitsch ou ringarde, à mon sens c’est que tu n’as pas compris pourquoi il en fait des tonnes à ce moment-là ou pourquoi il a choisi de jouer avec le kitsch ou avec le ringard de cette production en particulier. Mais ce n’est rien que mon avis à moi.

Le tribute des Inrocks a joué un rôle majeur notamment autour de Hallelujah. Sait-on ce qu’il en avait pensé ?

On sait qu’il a été flatté, et ému probablement, de voir toute une jeunesse lui rendre hommage. On sait qu’il a écrit à chacun des artistes de la compilation pour les remercier. Pour certains d’ailleurs, recevoir un fax signé « Leonard Cohen » – à l’époque on envoyait des faxes – c’est un des plus grands moments de leur vie. Après, Cohen n’écoutait pas tous les jours The Pixies ou Lloyd Cole, évidemment. Il a des mots un peu sévères parfois pour certains de ces admirateurs, qui lui semblaient écrire des choses détachées de la vie, ou légèrement inutiles. Il les oppose aux grands songwriters country qu’en France on connaît peu du genre de George Jones, etc. Il se laisse aller à le dire et puis se rattrape tout de suite en s’excusant, comme s’il n’avait rien dit.

À une certaine époque de sa vie, consciemment, Cohen a choisi de devenir gentil. Gentil avec tout le monde, et en presque toutes les occasions. Il était plus saignant, plus provoc dans les années 1970. Notamment en interview ou en live, évidemment.

Tu écris que 100 % de la discographie de Cohen est religieuse. Peux-tu développer ?

Je peux développer, oui, je développe dans le bouquin, mais là dans ces quelques lignes, j’hésite à trop résumer et à insister sur cette image trompeuse du bonhomme. En gros ? On peut écrire que Cohen, c’est la Bible en Reader Digest, mais ce serait grotesque de l’écrire comme ça et réducteur aussi. Mais ce qu’on peut sous-entendre par là, c’est que d’abord, comme dans la Bible, y a tout chez Cohen qui cohabite. La guerre, l’érotisme, Dieu, le doute de l’existence de Dieu, la souffrance, l’espérance, la haine, la violence, l’anathème, l’injure, la prière, le désespoir abyssal. Tout ça c’est dans l’Ancien Testament et c’est chez Cohen pareil. Et ensuite, toutes les chansons de Cohen sont truffées de références bibliques. Mais quand je dis toutes, c’est toutes. Après je n’ai pas envie de le faire passer pour un chanteur chiant, religieux, boy scout de service, prêchi-prêcha de catéchisme, parce que ce n’est pas ça du tout. D’ailleurs, il n’y a pas non plus grand-chose de commun entre les grands livres furieux, magnifiques de poésie de la Bible et l’idée qu’on s’en fait en allant s’endormir à la messe le dimanche matin. Là aussi, comme pour Cohen, il y a beaucoup plus que l’idée qu’on s’en fait.

Tu décris une vie assez effrayante de Cohen au monastère. C’est comme s’il passait de sa soumission aux femmes, dont il parle souvent dans ses chansons, à celle d’une caserne pendant cinq ans. Il dira n’en avoir tiré aucun bénéfice ! Qu’il y a-t-il à comprendre ?

Cohen, je ne crois pas qu’il ait été « soumis » aux femmes comme tu le dis. Il s’est souvent agenouillé volontairement, ce qui pour moi est totalement différent. Le monastère, ce n’est pas non plus de la soumission, c’est un choix volontaire et conscient. Un mélange d’autopunition, de goût d’une discipline quasi militaire, c’est l’espérance d’une réforme intérieure aussi bien sûr, d’un assainissement personnel, c’est aussi une grande histoire d’amitié avec son maître zen Roshi. Bref, c’est beaucoup plus qu’une seule chose qui se passe à ce moment-là. C’est aussi un moment où il écrit beaucoup de poésie. Des poésies très courtes, presque des haïkus. Très dingues. Très cul. Très méchants avec lui-même. Très politiques aussi, très durs sur le monde contemporain, etc. Il n’y a rien à comprendre.

Il n’y a pas de leçon à en tirer spécialement. C’est le sujet d’une de ses toutes dernières chansons, The Goal : « No one to follow, Nothing to teach… ». Il a fait ça. Il a essayé ça. Comme il a essayé à peu près toutes les drogues dans les années 1970. Comme il a essayé tous les antidépresseurs, dans les années 1990. Comme il a essayé à peu près toutes les religions. Et puis ensuite il passe à autre chose. Tout est toujours raté. Mais ce n’est pas très grave. C’est la vie. « It all went wrong » comme il le chante dans la chanson que soi-disant tout le monde connait.

En cette époque de simplification à l’extrême de plus en plus manichéenne, que peut apporter l’œuvre de Cohen ?

Cohen est l’homme de la contradiction, du paradoxe, de la finesse, du contre-pied, du sous-entendu, de la nuance. La plupart de ses chansons sont tissées d’ironie, mais aussi de premier degré, de sincérité. Parfois dans la même phrase, il fait un aveu bouleversant, il se moque en même temps de lui-même, et il te renvoie dans les cordes toi-même à la ligne d’après. Bref, l’époque – j’imagine que tu fais référence à la violence simplificatrices des réseaux –, j’ai envie de dire, on s’en fout : comme toutes les époques, elle passera. Cohen, lui non, je ne crois pas qu’il passera si vite. Il en a déjà traversé pas mal de ces époques-là. Y compris des époques bien bêtes déjà, bien violentes et obtuses aussi. Les années 1970, ce n’était pas non plus d’une grande finesse rhétorique. Déjà, à l’époque, soit tu étais dans le camp des justes, soit tu étais un gros fasciste. Lui a toujours exposé, mis à nu et ridiculisé ce genre de raccourcis. Bref, jusque-là il s’en est bien sorti.

Ton livre se termine sur une interview imaginaire avec lui. Entretiens-tu un lien mystique avec Leonard Cohen ?

Mystique, je ne sais pas. Un lien très fort, et très personnel, certainement. J’ai l’impression d’avoir beaucoup hérité de lui. Et il n’y a pas besoin d’être de la même famille pour ça. On est pas mal à avoir la même impression. Il a été extrêmement important pour beaucoup de gens. Et même si ce n’est que pour moi, un peu maladivement, et seulement dans ma tête que tout ça se passe, c’est gigantesque tout ce que je lui dois. Ce livre, c’est une manière de payer ma dette. Une toute petite partie de la dette.

(C) François Wirz

Mazette quelle interview !!! Quelle consistance et quelle générosité !!!

J’ai beaucoup aimé la première partie sur l’émetteur et le récepteur, comment le sens se perd et se déforme dans le la transmission de l’un vers l’autre, mais aussi ce constat qu’une fois la chanson écrite et interprétée, elle n’appartient plus à l’auteur et peut devenir quelque chose qu’il n’avait pas prévu, voire un contresens total dans l’interprétation qu’en fait le public.

C’est l’aîné de Dylan, de Judy Collins, de Joni Mitchell, de tous les gens avec qui il commence en chansons dans ces années 1967-68 : merci de l’avoir ainsi situé, je ne m’étais jamais posé la question, mais je pense qu’inconsciemment je l’imaginais de la génération juste après ces artistes.

Simplification à l’extrême de plus en plus manichéenne : est-ce que c’était mieux avant ? Est-ce que les communications étaient moins simplificatrices, moins manipulatrices, moins doctrinaires, moins intéressées, moins instrumentalisées ? C’est une bonne question qui fait réfléchir.

Encore une belle interview, un sacré voyage même.

Salut Bruce.

J’avais déjà dévoré l’itw dans BEST. Longue, passionnante où on continue de creuser et d’explorer le filon du rapport de Pascal avec Cohen.

J’ai beaucoup apprécié l’ouvrage de Pascal Bouaziz. Je l’avais mis dans mes coups de cœur de l’an dernier. Ce que j’ai aimé, au delà du découpage en 10 chapitres, c’est la proximité de l’auteur mais aussi le côté non consensuel. On découvre l’homme derrière la star et le poète. Avec ses failles.

Réellement passionnant. Je n’ai jamais écouté autant de Leonard Cohen depuis. Au passage je conseille Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen, pour découvrir ses chansons sous un autre aspect.

Tu parles du Tribute Jazz, c’est ça ?

Oui, le Tribute Jazz. Très beau. Il ne manque que la voix du poète.

@Présence et Zen : Merci beaucoup. Suite à cette interview, j’ai nourri une véritable obsession pour Cohen en achetant tous ses albums et mon interview aurait sans doute été encore meilleure avec la connaissance que j’ai désormais de ces disques. Mais parmi toutes les interviews que j’ai réalisées, celle-ci fait partie de celles dont je suis le plus fier.

Et bien tu peux, je crois que c’est en effet une des meilleures. Pour les contresens, il y a le cas très connu de BORN IN THE U.S.A. par Springsteen.

C’est magnifique.

Merci monsieur pour votre talent et votre humilité.

Cohen… j’ai été nourri et bercé au son de cet artiste que mes parents vénèrent de manière religieuse, eux pourtant si désacralisés. J’ai pu le voir à Bercy en 2008 et je comprends Pascal Bouaziz. J’étais heureux mais honteux d’être là. Cohen, c’est de l’ordre de l’intime, du personnel, un peu comme une confession. Chaque chanson finit par avoir une résonance personnelle. Il a défié le temps, les modes, les genres, joué avec le jazz, le rock, le folk, la variété… toujours sur un fil, en équilibre, le temps suspendu pendant sa chanson. Like a bird on a wire…

Autant je suis toujours resté hermétique à l’artiste, autant j’ai dégusté l’ITW d’une traite.

J’aime beaucoup tout ce qu’exprime Pascal Bouaziz, lequel me conforte d’ailleurs sur le fait que je n’ai jamais accroché à AUCUNE chanson de Leonard Cohen, puisque je n’ai jamais essayé d’en écouter les paroles. C’est mieux que d’aimer une chanson à contresens !

Très bel article, habité et profond. 👍

Magnifique interview, hyper bien menée et tellement littéraire, autant dans les réponses que les questions. Je ne suis pas un grand spécialiste de Cohen, je n’ai pas encore écouté toute sa discographie, mais évidemment je l’aime beaucoup. C’est étrange cette histoire de vision du bonhomme, c’est un peu pareil pour Zappa : personne ne se rend compte que les paroles sont affreusement vulgaires.

Je n’ai jamais eu cette image de Cohen car je l’ai connu avant je pense. Même si j’ai été ébahi de voir les gens découvrir Hallelujah version Buckley vers 2005, tombant des nues, plus de dix ans après quoi. Bref, Cohen, je l’ai surtout connu pour ses interviews dans les Inrocks, je crois que j’ai encore le numéro hebdo où on le voit en couverture en robe de moine. C’était une blague ou presque pour moi à l’époque, je me disais que c’était une phase et j’ai eu raison.

leonardcohenfiles.com/monk.jpg

Je comprends totalement cette envie de ne pas partager un artiste, mais je me suis rendu à l’évidence que c’était impossible, sinon je ne pourrais pas le connaître. Tout comme je comprends la difficulté à écrire (chaque article que je rends ici est un combat, je ne plaisante pas), même Orelsan dit ça. Avec Stromae, il dit pouvoir passer une journée entière sur une rime, un mot. Ca fait sens je trouve. Je me souviens d’une de ses interviews où il disait discuter avec Dylan sur le temps passé à écrire une chanson particulière (j’ai oublié lesquelles). Cohen avait mis 5 ans pour finir la sienne et Dylan 15 minutes.

« Ne te plains jamais de manière désinvolte. » Je note, c’est important.

Ah encore un qui dit que la musique sombre ou triste peut être motivante ou rendre son auditeur joyeux ! Merci.

Je pensais qu’il avait commencé à 37 ans ? Ou alors c’est l’âge où il a sorti son premier disque ?

Autant je suis d’accord pour le Let It Be Naked, autant le remix de Iggy du troisième Stooges était nécessaire. J’ai découvert le disque avec le mix de Bowie et y a pas photo, je ne l’écoute plus du tout dans cette version. Il faudra que je retente à l’occasion mais celle de Iggy est bien meilleure pour moi, plus proche sans doute de ce que le groupe devait vouloir sonner.

Ah tu vois que tu peux aimer R.E.M. ! C’est une des meilleures du disque celle-ci. Celle qui m’épate le plus est celle des Pixies, on jurerait entendre un titre qu’ils ont écrite eux-mêmes.

Je crois que je reviendrais sur cette interview, tellement attachante et prenante, dès que je me remettrais à l’écouter. Encore bravo et merci à vous deux. Je note le livre de Pascal Bouaziz dans un coin.

Merci pour ce retour généreux Cyrille.

Les éditions alternatives ne présentent sans doute aucun intérêt pour le grand public mais je ne suis pas d’accord avec Pascal Bouaziz : pendant des années McCartney a vitupéré contre le mixage de Phil Spector sur LET IT BE. Je pense que pour lui il s’agit d’un besoin de sortir le disque à ce moment là et qu’il faut le voir comme un volume 4 des démos des Beatles.

Ceci dit, il est vrai que désormais je cours beaucoup moins après les bootlegs et autres raretés. Mais de temps en temps on tombe sur des choses précieuses comme le live de Cohen à Tel Aviv dans les 70’s.

D’accord avec toi sur le mix Bowie de RAW POWER que j’ai aussi acheté et revendu.

Oui, je peux aimer REM à petites doses.