Blake & Mortimer 8 S.O.S. Météores, d’EP Jabcobs

Un article de BARBÜZ & PRESENCEVF : Éditions Blake et Mortimer

C’est la fin du monde ! © Les Éditions Blake & Mortimer

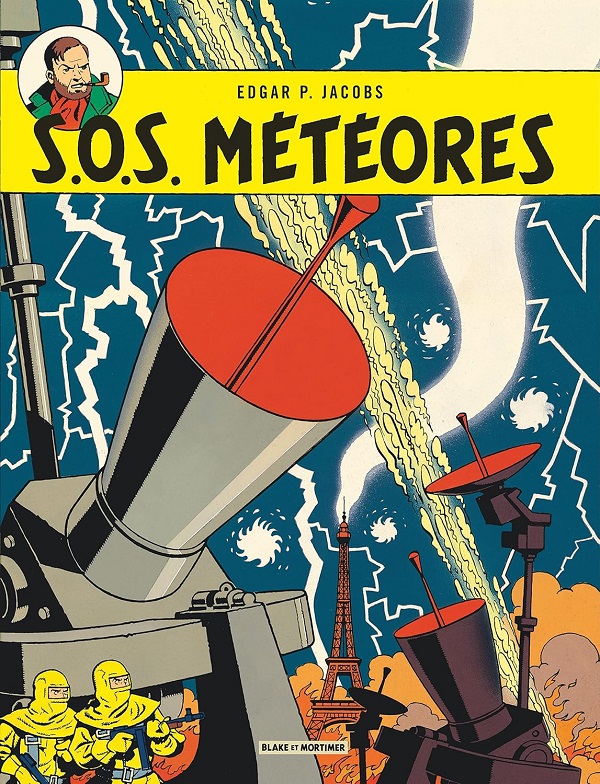

Ce tome contient une histoire complète, qui ne nécessite pas de connaissance préalable des personnages ou de la série – bien qu’être informé des origines de l’hostilité entre Blake, Mortimer et Olrik soit presque indispensable. Sa première parution en album date de 1959, après une prépublication dans la version belge du Journal de Tintin, du 8 janvier 1958 (nº2) au 22 avril 1959 (nº16). Il a été réalisé par Edgard Félix Pierre Jacobs, dit Edgar P. Jacobs (1904-1987), pour le scénario, les dessins et la mise en couleurs. Il comprend soixante-deux planches de bande dessinée, toutes en couleurs. Ce tome se place entre L’Énigme de l’Atlantide (1957) et Le Piège diabolique (1962).

Amorce du récit

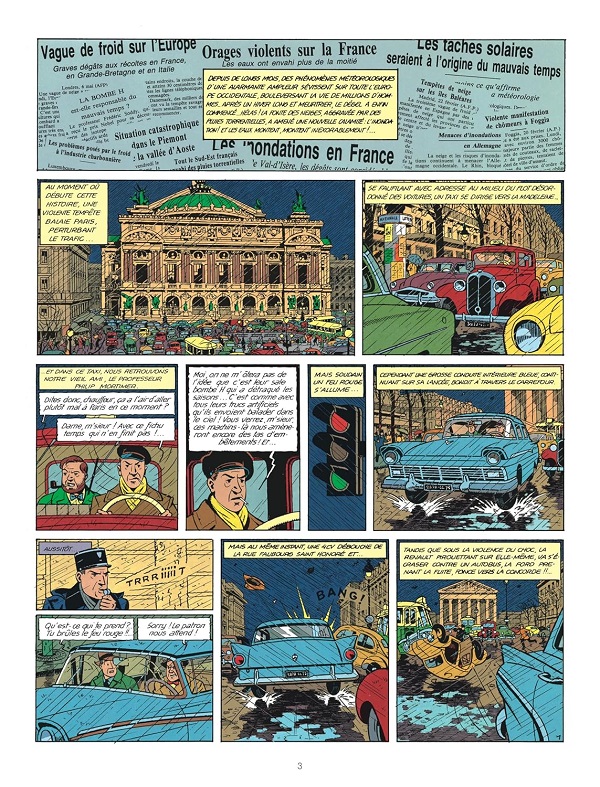

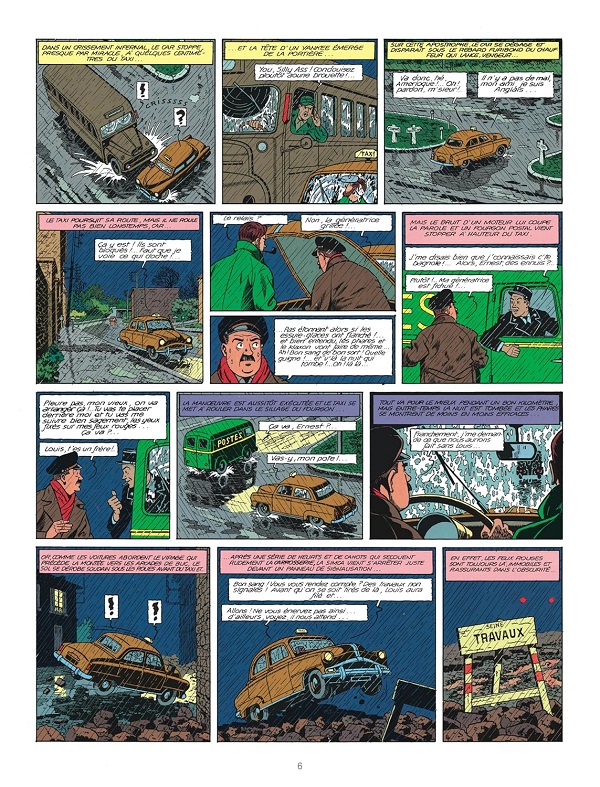

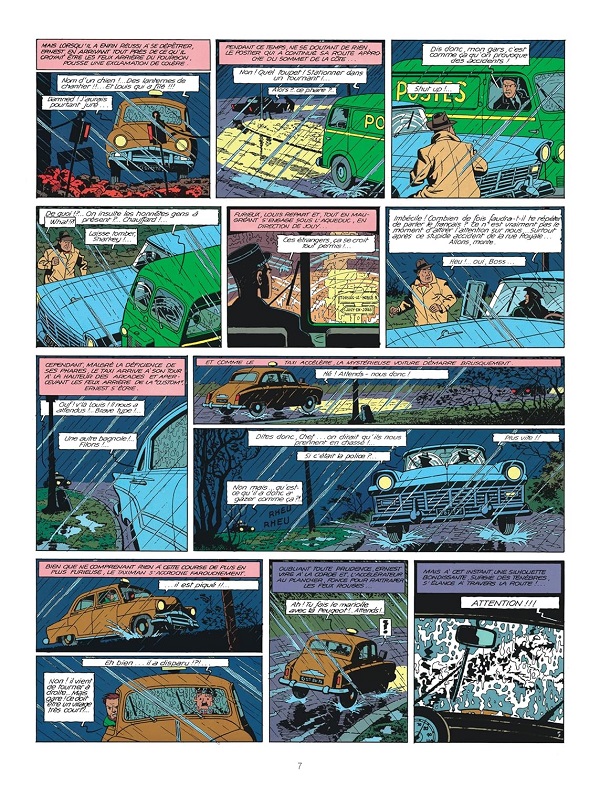

Depuis de longs mois, des phénomènes météorologiques d’une alarmante ampleur sévissent sur l’Europe occidentale, bouleversant la vie de millions d’hommes. Après un hiver long et meurtrier, le dégel a enfin commencé. Hélas ! La fonte des neiges, aggravée par des pluies torrentielles, a amené une nouvelle calamité : les inondations ! Et les eaux montent, montent inexorablement ! Une violente tempête balaie Paris, perturbant le trafic.

Se faufilant avec adresse au milieu du flot désordonné des voitures, un taxi se dirige vers la Madeleine. On y retrouve le professeur Mortimer. Il échange quelques propos avec le chauffeur, lui faisant observer que ça a l’air d’aller plutôt mal à Paris en ce moment. Le chauffeur confirme que c’est le cas, surtout avec ce mauvais temps qui n’en finit pas. On ne lui ôtera pas de l’idée que c’est leur sale bombe H qui a détraqué les saisons. Il continue : C’est comme avec tous leurs trucs artificiels qu’ils envoient balader dans le ciel, ces machins amèneront encore des tas d’embêtements.

Soudain, alors que le feu passe au rouge, une Ford berline bleue continue sur sa lancée et bondit à travers le carrefour. Au même instant, une Renault 4CV débouche de la rue du Faubourg Saint Honoré. L’agent de la circulation siffle, mais la collision est inévitable. Sous la violence du choc, la 4CV pirouette sur elle-même et va s’écraser contre un autobus. La Ford prend la fuite en direction de la Concorde.

Le palais Garnier © Les Éditions Blake & Mortimer

Contexte historique et inspirations

En cette seconde moitié des années cinquante, la guerre froide entame une nouvelle phase : signature du pacte de Varsovie (1955), déstalinisation (dès 1956), mais aussi répression sanglante de l’insurrection de Budapest (1956 aussi). Le 4 octobre 1957, l’Union soviétique lance le premier satellite artificiel de la Terre, Spoutnik-1. Le chauffeur de taxi y fait référence dès la première planche : « C’est comme avec tous leurs trucs artificiels qu’ils envoient balader dans le ciel ! » C’est le début de la course à l’espace.

Se documentant beaucoup sur les avancées scientifiques, notamment grâce au magazine Science & Vie, il est probable que Jacobs se soit inspiré, pour son scénario, d’articles ou d’actualités concernant des tentatives de modification – voire de contrôle – du climat. En planche 50, le professeur Miloch Georgevitch raille les techniques d’ensemencement des nuages à la neige carbonique et les expériences à l’iodure d’argent comme des pratiques d’un autre âge ; c’étaient les Soviétiques qui avaient testé ces procédés, respectivement en 1947 et 1949. Quant aux États-Unis, leurs tentatives, multipliées à cause de la peur qu’engendra le succès de Spoutnik-1, restèrent inabouties, semble-t-il.

Quant à l’éclair en boule (ou foudre en boule), il faut référence aux recherches du physicien français Gaston Planté (1834-1889) sur l’accumulation d’électricité. Nul doute que Jacobs s’est imprégné d’un ou de plusieurs articles sur ce sujet au gré de ses lectures d’articles scientifiques.

Structure du récit

L’auteur opte pour une approche assez surprenante : trois actes bien distincts (Mortimer, Blake puis la jointure entre les deux), mais dans chaque acte, un seul fil narratif majeur, bien qu’il y ait quelques échos pour les besoins de telle ou telle séquence. Ce qui sauve le scénario d’une éventuelle linéarité, c’est la progression inéluctable du suspense grâce à l’incorporation d’éléments tragiques savamment dosés ; dès lors, le lecteur est un peu pris au piège.

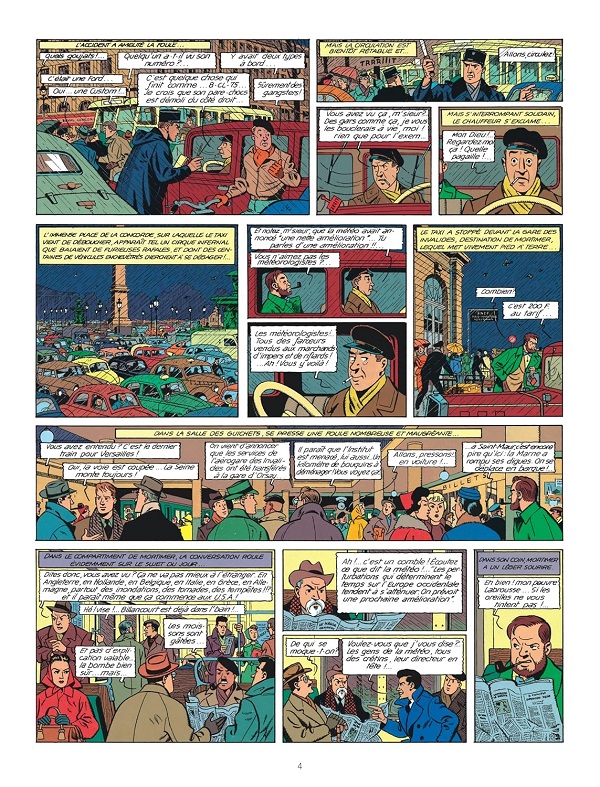

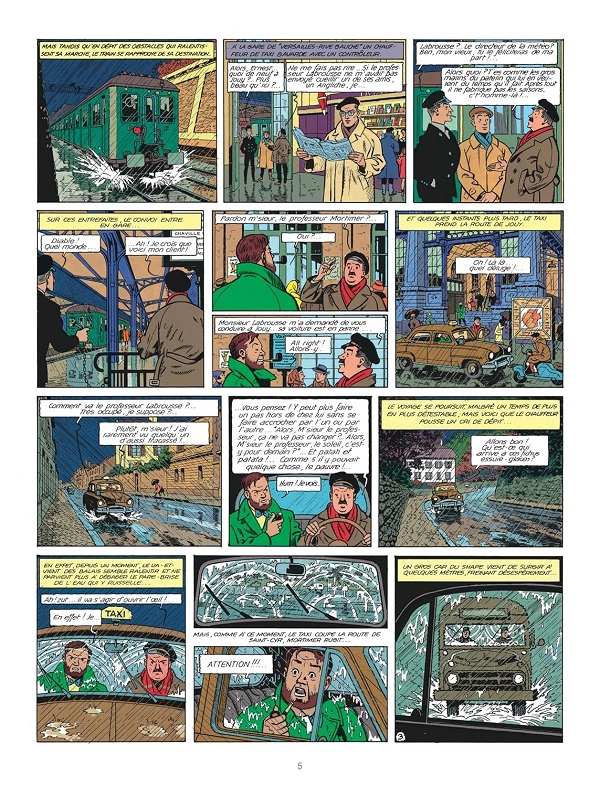

Cela commence avec les plaintes concernant la météo et le mauvais temps omniprésent. Ensuite, l’accident évité de justesse avec le car du SHAPE. Arrivent la mécanique défaillante du taxi, le « remorquage » raté, puis le chien, l’étang, la séparation et la baignade. Mortimer a à peine le temps de profiter d’un costume sec et d’un repas chaud chez Labrousse que c’est reparti : journal télévisé dramatique, visite des gendarmes lors d’une scène particulièrement hitchcockienne, voire « le carréenne », climat inquiétant omniprésent alors que Mortimer commence à entrevoir un pan de la vérité… La tension est à son comble.

Il en va de même pour Blake, bien qu’ici, ce soit l’action qui prévale : sabotage, filature, course-poursuite de tous les dangers (elle dure une dizaine de planches), fusillade, puis re-course-poursuite, mais cette fois, inversée.

En fin de compte, le passage obligé de la leçon de sciences (ici, c’est Miloch le sachant) intervient presque comme un interlude qui permet au lecteur de souffler un peu… Un peu, mais pas longtemps, car Jacobs continue à déployer son impitoyable mécanique : foule frappée de folie et menace de guerre dans une ambiance apocalyptique, un type de dénouement spectaculaire que l’on retrouve dans Le Secret de l’Espadon, L’Énigme de l’Atlantide et le dernier chapitre du Piège diabolique.

Les météorologistes, tous des farceurs ! © Les Éditions Blake & Mortimer

Reportage documentaire

Pour peu qu’il ait déjà simplement entendu parler de cette série, ou qu’il ait rapidement feuilleté ce tome, le lecteur sait qu’il se lance dans un récit dense à tous les niveaux (intrigue, texte et dessins). La première planche commence doucement, avec onze cases rectangulaires disposées en bande, ce qui constitue déjà un nombre élevé. Dès la seconde, le bédéaste passe à treize cases, nombre moyen pendant tout le tome, et à quatorze pour la troisième.

Le dessinateur fait montre d’une discipline impressionnante. Chaque case bénéficie de la même rigueur dans son approche : une description détaillée et réaliste, les cases sans arrière-plan étant une exception, même quand il s’agit uniquement de personnages en train de parler, en plan poitrine.

L’aventure promène ses deux héros dans de nombreux endroits parisiens : Opéra Garnier, Église de la Madeleine, rue Royale, rue du Faubourg-Saint-Honoré, place de la Concorde, gare des Invalides, rue des Saussaies, rue de Vaugirard, gare de Cité universitaire, gare de Denfert-Rochereau, gare de Port-Royal, gare du Luxembourg. Ainsi qu’en banlieue : Versailles, Jouy-en-Josas, Buc, Les Loges-en-Josas, Igny, Massy et Palaiseau, Rocquencourt, Saclay, Toussus-le-Noble. L’auteur a effectué un repérage minutieux de chacun de ces endroits, qu’il représente avec fidélité et exactitude. Un travail que l’on retrouve dans L’Affaire du collier, pour lequel Jacobs réutilisera d’ailleurs l’entrée en matière avec un taxi plongé dans le dense trafic de Paris.

L’auteur multiplie les références pour asseoir le réalisme de son opus : l’évocation du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (le SHAPE : Supreme Headquarters Allied Powers Europe), le Centre de recherche CEA Paris-Saclay ou encore le recours à la technique du micropoint (microfilm généralement circulaire d’un diamètre approximatif d’un millimètre).

Reconstitution maniaque

Le trait est élégant, les compositions sont soignées, la densité de détail est élevée : les nombreuses voitures, les figurants, les détails les plus insignifiants des bâtiments et infrastructures, les bibelots et la bibliothèque de Labrousse et de Monsieur Henri, les chemins boueux, les sillons de la neige, tous ces décors qui ont dû nécessiter un travail incroyable…

En plus de cela, le lecteur éprouve la sensation de suivre un véritable reportage, rigoureux et documenté, une reconstitution historique de ces lieux, de leur disposition respective, quasi photographique. Cette reconstitution englobe aussi bien les caractéristiques de chaque environnement, paysage, monument, construction, que celles de l’activité humaine, à commencer par les véhicules. En fonction de sa sensibilité et de sa culture, le lecteur peut identifier les modèles suivants : Renault Monaquatre, Ford Custom Tudor 1957, Renault 4CV, Automotrice Z23000 de la ligne de Sceaux, Simca Aronde, Citroën Traction avant (et les détails de son moteur !), Peugeot D4, BMW R371, Renault frégate, Automitrailleuse Daimler, Citroën ID 19, et même les avions Dassault Mirage III.

D’un côté, cette attention maniaque peut enthousiasmer par son exactitude, sa précision, ce réalisme quasi obsessionnel. De l’autre, le lecteur peut ressentir une certaine lourdeur devant ce didactisme et ce perfectionnisme, car Jacobs tend à le coupler à une narration au rythme explicatif, donc assez lent ; tout est ici explicité, peut-être un peu au détriment de l’imagination du lecteur.

Le voyage se poursuit malgré un temps de plus en plus mauvais © Les Éditions Blake & Mortimer

Diversité de la narration visuelle

Visuellement, le lecteur pourrait craindre une forme d’uniformité induite par ce dessin naturaliste et pointilleux. Il en va tout autrement : en auteur complet, Jacobs sait composer son récit de manière à défiler des scènes variées, avec des lieux qui changent régulièrement, et l’élégance intemporelle du trait ainsi que son implication sans faille pour chaque case aboutissent à une densité d’informations visuelles peu commune.

Au fil des pages, le lecteur ressent l’effet de l’inventivité qui reste en arrière-plan. Il retrouve des caractéristiques de l’artiste comme les personnages en ombre chinoise (par exemple Mortimer en planche 20), ou des cases consacrées à un haut-parleur ou à un dispositif audio assurant la fonction de présenter un copieux phylactère, par exemple un poste TSF en planche 46, une grille de haut-parleur en 54, un autre haut-parleur en 58, etc.

La densité des textes peut l’emporter sur la dimension visuelle de la narration : en planche 24, avec uniquement des bustes de personnages en train de s’exprimer ; en 52, avec une proportion écrasante de texte par rapport à la place dévolue aux dessins, ou en 54, avec un phylactère occupant la quasi-totalité d’une case.

Le lecteur relève des trouvailles visuelles tout du long : l’utilisation de différents types de cartes, par Mortimer (planche 16) et par Blake (en 52), l’effet de la neige avec des petits flocons blancs venant manger le dessin (en 18), la vue vertigineuse en plongée d’une cage d’escalier (en 43), une case avec uniquement des onomatopées (PAN PAN PAN, en 44), l’usage régulier des bruitages, la vision en contreplongée des avions de chasse, etc. Parfois, un cadrage vient augmenter un effet narratif, comme la silhouette de Francis Blake dans un rétroviseur (en 30).

Le dessinateur surprend également avec des moments mémorables ou des compositions sophistiquées. Les appareils ou objets émettant des sons ont leur propre vignette en gros plan, une astuce qui a pour effet de capter immédiatement l’attention du lecteur, qui comprend que quelque chose est sur le point de se produire. Par exemple, en planche neuf, le carillon de la pendule (qui introduit le journal télévisé) et le téléphone qui sonne (annonciateur d’une mauvaise nouvelle). Pareil avec la main gantée qui sonne (planche suivante). C’est une astuce narrative qui est chère au maître et dont il use abondamment dans L’Affaire du collier, par exemple.

Notons encore l’effroi provoqué par des individus cagoulés en contrejour (en 21), la technologie massive des supercalculateurs (en 49), un anonyme faisant les cornes du diable dans une scène de démence collective en pleine rue en page 56, un gros plan sur un bouton rouge (en 59) pour bien faire comprendre son importance cruciale, la voiture d’Olrik et de ses lieutenants finissant dans l’étang en page 63 en écho à celle d’Ernest finissant dans le même étang (planche 6).

Personnages

Le saucissonnage de l’intrigue permet à Jacobs de se focaliser pleinement sur l’un ou sur l’autre. Mortimer est parfaitement conforme à la perception que peut en avoir le lecteur fidèle : spirituel, vigilant, courageux, perspicace, insatiablement curieux, entêté (juste ce qu’il faut) et charismatique. Blake est son parfait complément. Observateur, prompt à la déduction, lucide et flegmatique. Aussi fin stratège qu’excellent tacticien, il sait utiliser la ruse lorsque cela s’avère nécessaire (planches 42-43).

Olrik prouve qu’il sait se déguiser et donner le change. Affalé nonchalamment dans son sofa jaune, vêtu d’un complet bleu, arborant une classe et une élégance folles sans effort apparent, le colonel est plus dandy et iconique que jamais. En bon mercenaire qu’il est, il n’hésite pas à faire passer la cause qu’il sert après ses intérêts personnels.

Comme toujours, cet opus de Jacobs se caractérise aussi par la richesse de ses personnages secondaires. Pradier est efficace, mais est lent à relier les points les uns aux autres ; heureusement que Blake est là ! Rappelons que le commissaire est le sosie de Jean Gabin (1904-1976) ; c’est amusant, car l’inspecteur Vidal, lui, a les traits de Louis Jouvet (1887-1951). Labrousse est un homme courageux, mais dépassé par les évènements et les méthodes qu’utilise l’ennemi. Sharkey et son acolyte Freddy – sans compter les autres – semblent être là pour démontrer que les espions pouvaient parfois n’être rien de plus que des bandits améliorés. La gouaille des gangsters est une réussite ; il est évident que Jacobs a pris un plaisir certain à la rédaction de leurs tirades. Toujours dans la catégorie sosies, le professeur Miloch Georgevitch doit son physique à Arthur Miller (1915-2005), d’ailleurs accusé de communisme en 1956 ; on reste donc dans le cinéma et le théâtre ! Quant à Ernest, le chauffeur de taxi, il incarne sans doute le Français moyen, mais dans une version qui pourra être qualifiée de plutôt positive, contrairement à la sinistre mégère de la planche 17. Le physique du général est inspiré de l’homme d’État Anastase Mikoïan (1895-1978).

Enfin, que dire de cet ennemi ? L’URSS ou les forces du pacte de Varsovie. Il n’est jamais nommé précisément, jamais montré, jamais situé avec exactitude, mais constitue une menace omniprésente. Une astuce narrative qui illustre plus que tout autre ce climat décidément bien particulier de guerre froide.

C’est la fin du monde ! © Les Éditions Blake & Mortimer

Et Tintin dans tout ça ?

D’une certaine manière, cette narration très factuelle, transcrivant la banalité du quotidien dans tout ce qu’elle a de spécifique et unique, évoque Hergé et Les Aventures de Tintin. Jacobs semble les citer explicitement. D’abord avec la manifestation d’un phénomène météorologique : en planche 10, alors que Labrousse et Mortimer pénètrent dans la chambre de ce dernier, une violente bourrasque ouvre brutalement la fenêtre, tandis qu’une lumière étrange illumine la pièce. Montant rapidement dans le ciel, une boule de feu, après une fraction de seconde, s’évanouit brusquement… Une image miroir de la boule de feu consumant la momie de Rascar Capac chez le professeur Hippolyte Bergamotte, dans Les 7 Boules de cristal (1948). Hergé avait embauché Jacobs pour la mise en couleurs et la création des décors, et ce dernier avait apporté certaines idées dont celle des boules de cristal. En planche 40, Blake s’agrippe aux rainures d’une façade pour aller espionner Monsieur Henri dans son appartement, à l’instar de Tintin longeant la façade de l’hôtel pour passer d’une fenêtre à l’autre comme dans Tintin en Amérique (1932/1946).

Partis pris irritants, invraisemblances et petits défauts

Le lecteur pourra être décontenancé par quelques partis pris scénaristiques et étrangetés graphiques. En premier lieu, la structure du récit et ce que celui-ci ne montre pas. Les planches 1-21 sont consacrées à Mortimer, les 22-46 à Blake, puis les 47-61 en alternance ; les deux amis ne se rencontrent que dans la dernière planche.

Puis les conséquences du dérèglement climatique : elles sont surtout discutées entre personnages, un peu montrées par le truchement de la télévision, sans que l’auteur n’en tire parti sur le plan visuel par de grandes scènes de catastrophes naturelles. Cela renforce la dimension de reportage terrain à hauteur d’homme ainsi que celle d’une catastrophe tapie et imminente.

Avec le recul, les plus exigeants trouveront certainement que l’astuce de la pipe dans la poche de l’imperméable n’aurait pas dû berner quelqu’un comme Olrik aussi facilement ; mais le truc de Blake n’a finalement aucune conséquence. Enfin, à la fin de sa lecture, le lecteur sera probablement perplexe à l’égard du titre de l’album, qui n’a guère de rapport avec l’intrigue, au fond. Mais le côté dramatique qui y est sous-entendu est bien là.

Graphiquement, le lecteur remarque un ou deux détails curieux. Certains phylactères mal dimensionnés (par exemple, en planche 9) indiquent que Jacobs avait surestimé la longueur de son texte (un comble !). Par ailleurs, la couleur de fond des phylactères change parfois sans raison évidente (planche 20) : l’hypothèse de la simple logique d’alternance des tons ne tient pas.

Et comme le taxi accélère, la mystérieuse voiture démarre brusquement… © Les Éditions Blake & Mortimer

Anti-récit d’aventures grand spectacle

D’un côté, l‘intrigue présente une ampleur spectaculaire : dérèglements climatiques remettant en cause l’ordre mondial, détruisant des régions, déstabilisant des gouvernements, menaçant des populations sans défense. De l’autre, l’enquête laborieuse de Mortimer très terre à terre, et celle peu efficace de Blake apparaissent en total décalage avec ces enjeux mondiaux, que ce soit la reconstitution du parcours du taxi par temps pluie, ou une course-poursuite de dix pages entre Blake et Sharkey.

Quant au sous-titre, il interpelle, lui aussi : Mortimer à Paris, alors qu’il n’y passe que deux pages. Jacobs donne l’impression de s’ingénier à prendre les conventions du récit d’aventure à contrepied. Les héros tâtonnent, leur persévérance et leur acharnement ne produisent pas grand résultat. Ils sont tout simplement dépassés : Mortimer passe la moitié du récit emprisonné et neutralisé, et Blake voit Olrik lui échapper. Le ressenti du lecteur peut se trouver écartelé entre son horizon d’attente (une aventure en bonne et due forme) et la maîtrise magistrale du narrateur qui s’attache à la crédibilité totale des actions de ses personnages, jusqu’à les dépouiller de tout romanesque et de tout panache.

Cette caractéristique du réalisme à tout prix peut jouer contre le récit, car le lecteur comprend bien avant Mortimer où se trouve réellement l’étang au bord duquel la voiture Simca Aronde d’Ernest s’est embourbée et dans lequel le héros est tombé. Il doit donc prendre son mal en patience alors que Mortimer peine à comprendre ce que les dessins font apparaître comme une évidence et qu’il met six pages à découvrir.

La couverture promet un récit débridé, à mi-chemin entre espionnage et anticipation, avec une couverture qui annonce un chaos généré par des énergies destructrices. La maestria peu commune du dessin concret et précis plonge le lecteur dans un quasi-documentaire visuel rigoureux. L’enquête de Blake et Mortimer est ainsi narrée de manière factuelle et concrète, ce qui fait ressortir leurs tâtonnements et leur efficacité relative, et – par contraposée – le niveau de préparation de l’ennemi. L’auteur réalise ainsi un récit de guerre froide dans lequel l’ennemi est déjà installé au cœur du pays, avec une atmosphère de suspense à couper au couteau.

Mais soudain, une clameur lointaine fait sursauter Mortimer… © Les Éditions Blake & Mortimer

La BO du jour :

Blake et Mortimer chroniqués par Barbuz et Présence !

Si Blake est le moustachu et Mortimer le barbu, qu’en est-il pour les chroniqueurs ?

Pour la BD, j’ai cliqué pour agrandir et lire certaines pages : c’est au-dessus de mes forces. Ces récitatifs qui reprennent le contenu des cases, cette densité de cases, de textes : c’est aussi sexy qu’une andouillette au camembert.

« la maîtrise magistrale du narrateur qui s’attache à la crédibilité totale des actions de ses personnages, jusqu’à les dépouiller de tout romanesque et de tout panache. » Justement, mon horizon d’attente pour une BD est vraiment autre, c’est sans doute aussi pour cela que j’aurais du mal à apprécier cette lecture.

Bonjour JP,

Chroniqué par Barbüz &… : sans Barbüz, je n’aurais pas eu le courage de me replonger dans un des albums de cette série, en partie pour les raisons que tu évoques.

Merci Barbüz.

Bel article qui vient à point nommé compléter une semaine très franco belge sur Bruce Lit après COKE EN STOCK !

Il y a vraiment tout un truc particulièrement dans les séries issues du journal de Tintin autour des atmopshéres de fin du monde depuis L’ILE MYSTÉRIEUSE puis dans BLAKE ET MORTIMER dans l’immédiat après guerre puis la guerre froide et le péril atomique: on retrouve aussi ça dans LEFRANC (d’ailleurs Jacobs accusera Jacques Martin de l’avoir plagié), même peur de l’usage destructeur de nouvelles armes, mêmes scènes de destruction et de visions terrifiantes (le final de L’OURAGAN DE FEU).

Ces albums sont étonnants a relire aujourd’hui du coup pour leur mélange de candeur et de noirceur qu’ils contiennent.

Le thème de la fin du monde à cette époque-là : quand j’étais jeune, j’attribuais la prédominance de ce thème à la peur de la bombe atomique, la guerre totale et l’hiver nucléaire. En y repensant, je me demande si ce n’était pas également une expression du symptôme de stress post traumatique de la seconde guerre mondiale.

ça c’est un album pour lequel j’ai toujours eu pas mal de tendresse, parce que j’en connaissais bien une partie des décors (Buc, notamment). ça avait un côté « aventure au coin de la rue » qui, gamin, m’a fasciné.

l’astuce de la pipe dans la poche, oui, elle est ringarde, mais n’oublions pas qu’on est en pleine « loi de 1949 ». Greg, dans un Achille Talon, s’en moque d’ailleurs, avec Talon en pseudo Francis Blake qui entre dans une pièce obscure et la mention « notez l’index dangereusement pointé à la place d’une arme »

Merci pour la précision, Lavitch, je ne connaissais pas cette loi de 1949 :

fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_16_juillet_1949_sur_les_publications_destin%C3%A9es_%C3%A0_la_jeunesse

c’est notre comics code à nous, avec 5 ans d’avance.

c’est ce qui a pourri la publication de Marvel chez Lug, notamment.

et Jacobs, qui peut nous sembler très sage parfois, a eu des ennuis insensés avec eux, sur le Piège Diabolique, notamment.

Merci pour la contextualisation Alex.

Ta remarque sur l’aventure au coin de la rue propose un point de vue auquel je n’avais pas pensé, parce que pour d’autres lecteurs ça pouvait aussi manquer d’exotisme spectaculaire par rapport à ce que proposait d’autres séries dans un genre similaire.

J’ai lu de ces trucs sur cette loi… C’est à cause d’elle qu’il n’y a pas de personnages féminins dans les BDs de l’époque, et surtout pas de romance. Interdit aux enfants, ça… C’est incroyablement ariéré sur le principe et après, on a des tonnes de gens qui croient que les auteurs étaient mysogines, alors que pas du tout évidemment !

Merci pour cette présentation comme toujours magistrale, avec une contextualisation soignée et une analyse assez enthousiaste.

Mais je n’y arrive toujours pas. Visuellement, la série me reste hermétique. Moins qu’une fin du monde, les pages présentées me paraissent davantage ressembler à un message de prévention sur la conduite par temps de pluie. Et ces murs de texte (j’avoue, j’ai souri en lisant le malicieux « Certains phylactères mal dimensionnés (par exemple, en planche 9) indiquent que Jacobs avait surestimé la longueur de son texte (un comble !). »)…

Ce n’est qu’avec la motivation apportée par Barbüz que j’ai réussi à passer outre mes réserves, identiques aux tiennes.

Dans le même temps, les aventures de Blake & Mortimer sont une référence patrimoniale essentielle dans la bande dessinée franco-belge et j’avis très envie d’y jeter un nouveau coup d’œil… avec l’aide et la bienveillance d’un lecteur qui saurait mettre en valeur les qualités historiques de la narration, et la méticulosité, l’investissement, la rigueur, l’exigence du bédéaste.

Merci pour le bel article très informatif sur un Blake et Mortimer que je n’ai jamais lu (et pas sûr que je le lise un jour, rien que la première planche doit prendre une journée…) ! D’ailleurs j’en ai lu peu, et aucun après Jacobs. Je n’ai aucun souvenir de La marque jaune, ni du Secret de l’espadon, et pour sûr je n’ai jamais lu ni l’Affaire du collier, ni la Pyramide ni ce SOS Météores.

J’adore le principe de la remise en contexte, on devrait le faire tout le temps je pense, y compris dans les oeuvres actuelles. Mais c’est moins évident d’avoir du recul sur le présent.

L’obsession maniaque de Jacobs pour les détails est une marque de fabrique, et je suis de plus en plus friand de ce genre de parallèle avec la réalité, même si souvent cela peut paraître écrasant, surtout ici. L’époque suivante continuera avec des auteurs belges comme Jidéhem, mais ce ne sera plus la norme.

Je suis épaté par la diversité des personnages réels ayant prêtés leurs traits, je n’en connais pas certains. Il semble donc que cette tradition de reprendre des gens connus soit ancienne en bd. On savait que Blueberry était inspiré de Belmondo, et on a souvent des acteurs connus en comics. Chez Astérix aussi (Bernard Blier, Sean Connery…), mais c’est plus caricatural.

La BO : j’adore, superbe chanson.

La partie informative est majoritairement le fruit de Barbüz.

J’ai commencé la lecture des Blake & Mortimer à l’âge adulte, trop tard pour m’y impliquer avec toute l’intensité de l’enfance ou de l’adolescence. De mémoire, je les avais alors lus dans l’ordre, en calant sur le dernier Les trois formules du professeur Sato, n’y prenant aucun plaisir. Puis j’avais lu deux ou trois tomes de la reprise L’affaire Francis Blake (1996), La machination Voronov (2000), et L’étrange rendez-vous (2001)… et abandonné à nouveau.

Depuis, je n’ai lu que Signé Olrik (2004) ce qui a également donné lieu à un article à quatre mains avec Barbüz.

les-bd-de-presence.blogspot.com/2025/01/blake-mortimer-t30-signe-olrik.html

BLAKE ET MORTIMER

Quand j’étais jeune et con ( et vieillir ne m’a pas profité) j’avais commencé un texte dans lequel je prenais B&M comme exemple de tout ce qu’il ne fallait pas faire en BD..

C’était pour moi du roman illustré un poil snob.

Je trouvais ça très statique et suranné contrairement à Tintin.

J’ai mis de l’eau dans mon vie depuis et j’admire énormément les scénarios, l’esthétique et l’imagination autour de cet univers.

Malgré tout je n’ai jamais su m’y plonger vraiment.

Je crois que la rigueur de l’auteur, malgré tout son talent en a fait la première œuvre aride et peu attractive pour moi.

MAIS, j’ai fini par sauter le pas pour ALIX alors….

Je n’ai jamais su m’y plonger vraiment non plus.

Mais j’ai craqué pour la série Lefranc… après le départ de Jacques Martin. 😀

les-bd-de-presence.blogspot.com/search/label/Guy%20Lefranc

Super article. Je ne l’ai pas vu passer et pourtant il est long !

C’est un des albums de B&M que je n’ai pas lu ! Celui-là et L’AFFAIRE DU COLLIER, je n’ai encore jamais réussi à me motiver eu égard justement à leur manque d’exotisme. Mais l’article m’a un peu redonné l’envie !

J’ai découvert la série vers l’âge de 14 ans je crois. À l’époque, elle correspondait pile-poil à ce que je recherchais et j’ai dévoré les trois premiers récits en adorant tout particulièrement LA MARQUE JAUNE, que je trouve encore aujourd’hui assez magique.

Mais, c’est arrivé à L’ÉNIGME DE L’ATLANTIDE que j’ai déchanté. Je trouve qu’à partir de là, Jacobs perd beaucoup de sa magie et devient extrêmement fastidieux, avec des gimmicks obsessionnels très pénibles. Vous l’avez relevé dans l’article : Le point d’honneur qu’il met à donner systématiquement une longueur de retard à ses héros, pour accentuer le suspense, avant de leur donner la victoire au dernier moment, ça devient contre-productif au bout d’un moment. On gagne en réalisme ce qu’on perd en magie. Hergé l’avait compris en levant un peu le pied sur le réalisme, justement, pour laisser de l’air et de l’oxygène à ses personnages et, par extension, à ses lecteurs.

J’avais également soumis à Bruce un article sur L’affaire du collier, également écrit avec Barbüz :

les-bd-de-presence.blogspot.com/2024/06/blake-mortimer-t10-laffaire-du-collier.html

L’album où l’on peut voir Mortimer porter une alliance !

J’avais bien aimé L’affaire du collier, une enquête policière bien menée, avec Paris comme environnement exotique.

Bonsoir.

Cela doit être le B&M que j’apprécie le moins. Et comme j’ai désormais beaucoup de mal à les relire, je ne risque pas de me remettre à cet album. J’ai souvenir, en plus d’avoir commencé par Le Piège Diabolique… qui est sa suite, que je trouve réellement plus passionnant.

Ado, c’est histoire de fin du monde, de guerre froide ne m’avait guère passionné, surtout raconté ainsi.

A signaler que ce n’est pas la première fois que Jacobs sépare si nettement ses héros. En fait dès l’Espadon il a recours à ce procédé, mais si ici c’est bien marqué comme tu le signales.

Bien que sachant ce qui unissait Jacobs et Hergé, je découvre des liens graphiques à travers ton article. Intéressant. Typiquement le genre d’anecdotes qui m’inciteraient à feuilleter l’album.

Anti-récit : bien trouvé comme expression.

La BO : j’avais utilisé la reprise de Patty Smith sur The Nice House on the Lake il me semble

Bonjour Fletcher,

Les qualités de l’article que tu as relevées correspondent à des parties rédigées par Barbüz, et je rends à César ce qui lui appartient. 🙂

Etant plus Tintin que Blake & Mortimer, ces deux échos graphiques (la boule, la progression sur la corniche) m’ont sauté aux yeux. En y repensant, un homme s’accrochant au mur pour passer d’une fenêtre à l’autre est un moment de bravoure qui se retrouve également dans les films plus anciens.