Encyclopegeek : Lee Hazlewood

Un article de Samuel Péquignot

Lors de notre fin de saison 12, Samuel, lecteur et commentateur de Bruce Lit, m’a envoyé une jolie lettre de motivation pour écrire pour le site. Le voilà qui s’acquitte d’une mission aussi impossible que passionnante : raconter l’histoire d’un musicien de génie trop méconnu du grand public, Lee Hazlewood !

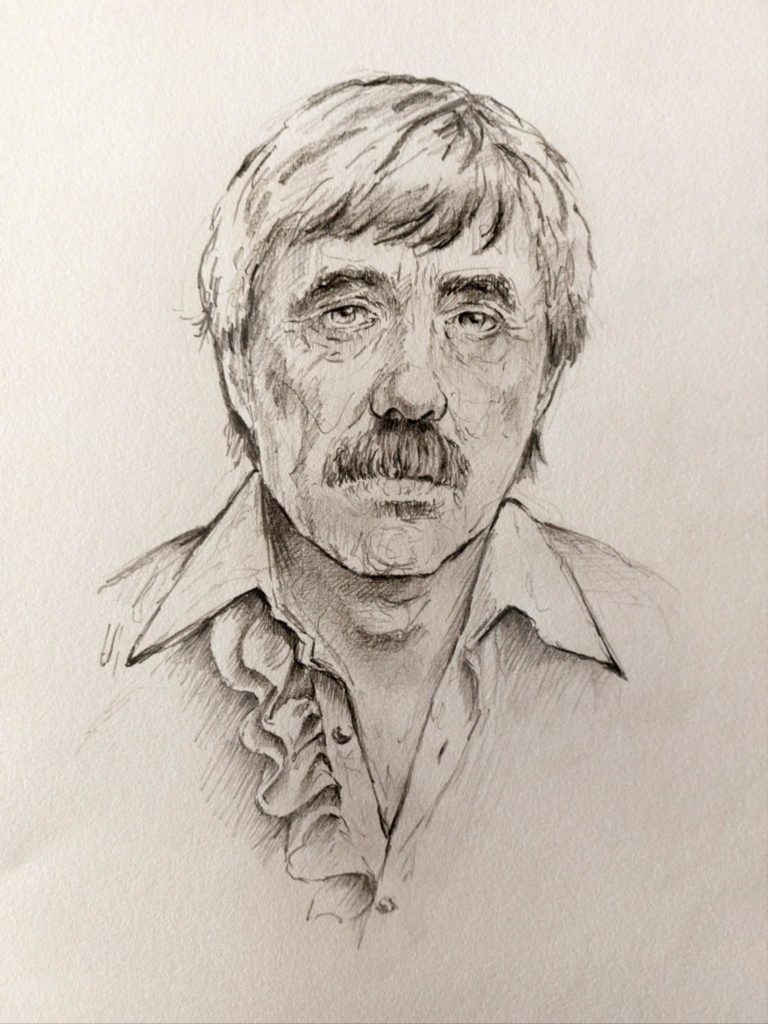

Lee par Ed Illustratrice

Lors de sa dernière tournée en 2002, avant d’entamer son tube popularisé par sa « darling named Nancy » (Sinatra), Lee Hazlewood rappelait à son public que la plupart des gens de ce monde pensent que c’est la seule chanson qu’il ait écrite.

Dix huit ans après son décès, la situation s’est à peine améliorée. Malgré l’énergie de Light In The Attic, les biographes Wyndham Wallace et Christophe Deniau, sans oublier les nombreux artistes qui le citent régulièrement, son travail d’orfèvre n’a toujours pas la notoriété qu’il mérite. Sa voix de baryton, son écriture et ses mélodies ciselées produites et arrangées avec l’excellence qui leur étaient dues ont pourtant hissé le songwriting à des sommets rarement atteints.

À l’heure où la plupart des musiques sont accessibles, le bonhomme reste réservé aux seuls initiés qui ont su dépasser les copistes pour privilégier l’original. En ses temps où l’immédiateté décérébrée a remplacé la véritable beauté et où l’élégance est de moins en moins de la party, l’œuvre de cette forte tête serait-elle trop classe pour trouver sa place ? Le mystère reste entier … mais une réponse se trouve, peut-être, dans son parcours où les avancées ont côtoyé les pas de côté.

D’un père originaire d’une famille d’hommes de lois et d’une mère issue d’une famille d’éleveurs texans et d’indiens dits de souche, Barton Lee Hazlewood naît le 9 juillet 1929 à Mannford en Oklahoma, quelque mois avant le krach boursier. À cette instabilité économique est ajoutée l’instabilité géographique car son père, foreur de puits de pétrole obligera souvent sa famille à déménager. « Juste le temps de foutre la merde et on repartait. » raconte-t-il aux Inrocks en 1999.

Le petit Barton n’a, en effet, pas laissé de bons souvenirs. Deux cousines germaines que le journaliste Mitch Gilliam retrouve en 2015, le décrivent comme « une petite merde » et racontent qu’enfant, son père a eu la mauvaise idée de l’emmener voir son banquier auprès duquel il était endetté. Quand ce dernier s’approcha de Barton pour le saluer et lui donner une pièce, le petit répondit poliment : « Je ne t’aime pas, vieux fils de pute borgne. » Le banquier lui donna tout de même ses cinquante cents ainsi que toutes les autres fois où il le croisa. Sans doute le professionnel avait-t-il flairé que ce caractère en acier trempé allait peut-être, dans sa vie d’adulte, générer quelque revenus …

Sa famille quitte Mannford en 1943 pour s’installer à Port-Neches au Texas. Bègue jusqu’à ses 17 ans, d’un caractère réservé et parfois même sombre comme son père. Barton manifeste aussi des talents d’écriture dès l’école et malgré la difficulté qu’engendre la créativité au Texas, n’a aucun problème pour se faire des amis grâce à son tempérament blagueur qui, lui, vient de sa mère.

Les deux parents l’élèvent dans la musique sans qu’aucun ne sache en jouer et Barton s’y met donc naturellement. Il intègre successivement deux formations où il travaille déjà les harmonies et montre ses qualités d’arrangeur. Mais à la fin du lycée, il décide, tout de même, d’entreprendre des études de médecine. Le but étant, surtout, de quitter au plus vite Port Neches et sa morale religieuse conservatrice dans laquelle il est très difficile de vivre quand on a grandi, comme il le disait avec humour, « dans la seule famille libérale du Texas ».

Mais il est appelé sous les drapeaux et part en Alaska où il occupe le poste de batteur dans l’orchestre de la 4e Division. Il a tout juste le temps de rentrer épouser sa fiancée Naomi, rencontrée en dernière année de lycée, qu’il est envoyé en Corée. Barton y côtoie la mort et la vision des corps blessés ou en décomposition, ce qui achève son ambition de devenir médecin. De ce traumatisme, il se contenta de raconter qu’il « s’agissait surtout de se faire tirer dessus et apprendre à courir et à pleurer. »

À sa démobilisation en 1953, Barton commence sa carrière en tant que disc-jockey où il rencontre et aide le jeune guitariste Duane Eddy, fait monter l’audience d’une radio conservatrice en passant des artistes progressistes et sera même le premier à diffuser un jeune chanteur du nom d’Elvis Presley. C’est aussi à cette époque qu’il choisit d’utiliser son deuxième prénom, Lee.

En 1955, suite au rejet de ses premières chansons (mauvaises de son propre aveu) il créé son propre label Viv Record du nom de la marque de cosmétique préférée de Naomi et sort ses premiers succès. D’abord « The Fool » de Sandford Clark dont le son obtenu, à force d’effets et d’efforts, révolutionne la scène musicale de Phoenix, puis il enregistre avec Duane Eddy « Moovin’ & Groovin » ainsi que le tube international « Rebel Rouser ».

Entre-temps, Lee s’était associé avec Lester Sill, grand vendeur de disque et découvreur de talent. C’est ce dernier qui amène dans le studio où Hazlewood travaille avec Duane Eddy, un jeune de 20 ans qui absorbera tout ce que Lee lui montrera en matière de réverbération et d’empilage de sons. Phil Spector, c’est son nom, restera deux ans avec eux puis partira avec Sill, en 1961, pour bâtir son célèbre mur du son.

Bien entendu Lee, dont l’égo est de son propre aveu bien moins important que celui de Spector, prétend que « Phil est un génie, lui non et qu’il n’a fait qu’empiler certaines choses sans penser qu’il était possible d’en faire quatre fois plus.» (Les Inrocks en 1999), mais ce n’est pas l’avis de tout le monde …

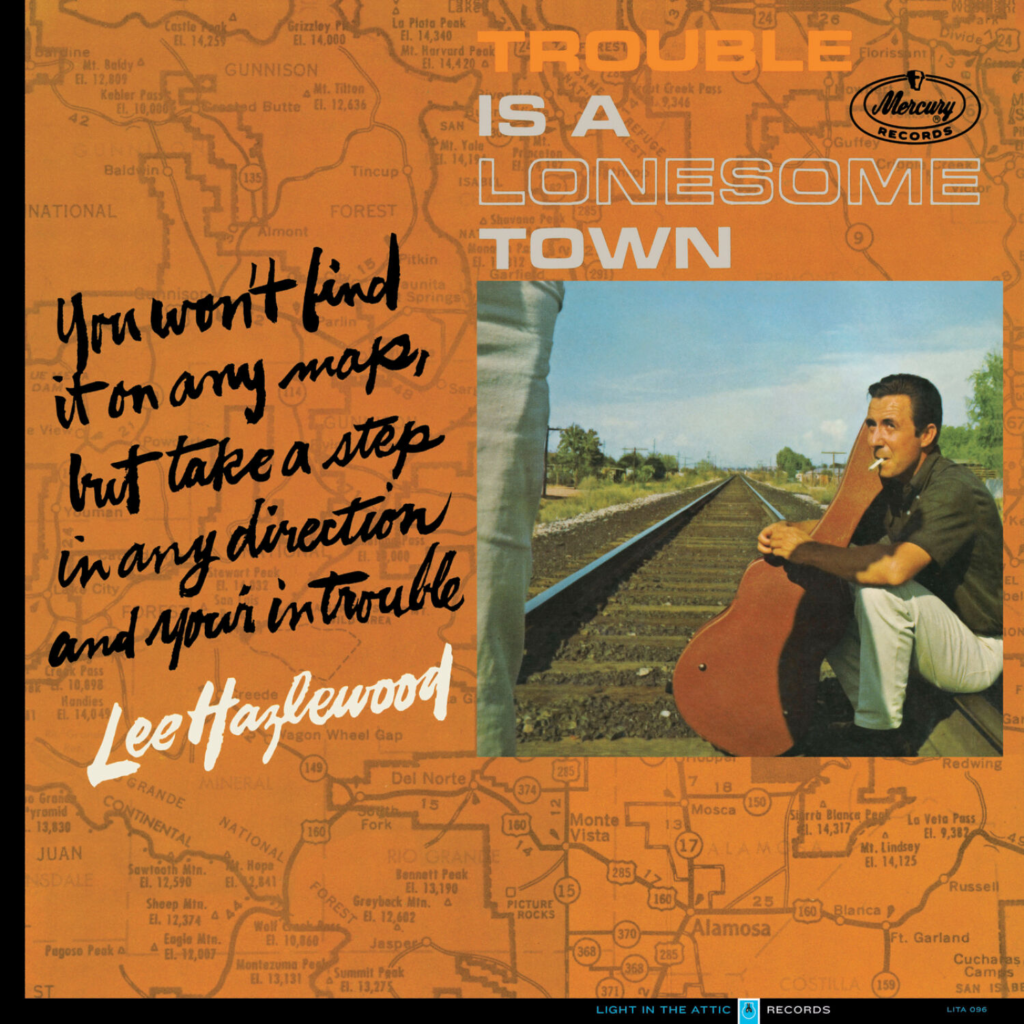

Lee enregistre ensuite, et enfin, son premier album. « Trouble is a Lonesome Town » narre l’histoire d’une petite ville qui pourrait être Mannford. Sa voix comme sa gouaille sont déjà là et ce disque est un très bon début.

Mais en 1964, la Beatlemania bouleverse le marché du disque américain et les copieurs affluent, renvoyant chez eux ceux qui cherchent ailleurs. Lee se retrouve donc reclus au bord de sa piscine à boire son Chivas Regal et à profiter de ses droits d’auteur. Heureusement pour lui, il a comme voisin Jimmy Bowen.

Depuis quatre ans, ce dernier dirige le département des singles du label Reprise de Frank Sinatra où dès son arrivée ou presque, il avait fait enregistrer à Dean Martin « Everybody Loves Somebody». Il n’a donc pas trop de problème pour convaincre Lee de venir travailler avec lui et d’enregistrer deux superbes disques de country pop. Un premier, bien nommé dans le langage Hazlewood, « N.S.V.I.P. (Not So Very Important People) » et « Friday’s Child » où de nouvelles expérimentations de la réverbération vocale mettent en valeur son chant déjà matures.

Mais c’est avec la MGM l’année suivante, que Lee enregistre son premier chef-d’œuvre « The Very Special World Of Lee Hazlewood ». On lui a donné les moyens et ça s’entend. Les arrangements minimalistes des précédents albums laissent leur place à des orchestrations luxuriantes. Dès l’intro de « For One Moment », l’auditeur collé au mur comprend où il est. Lee y place certaines de ses plus belles compositions comme « I Move Around » qu’il reprendra sans jamais l’égaler et, aussi, la merveille mélancolique et intemporelle sur le temps qui passe « My Autumn’s Done Come ».

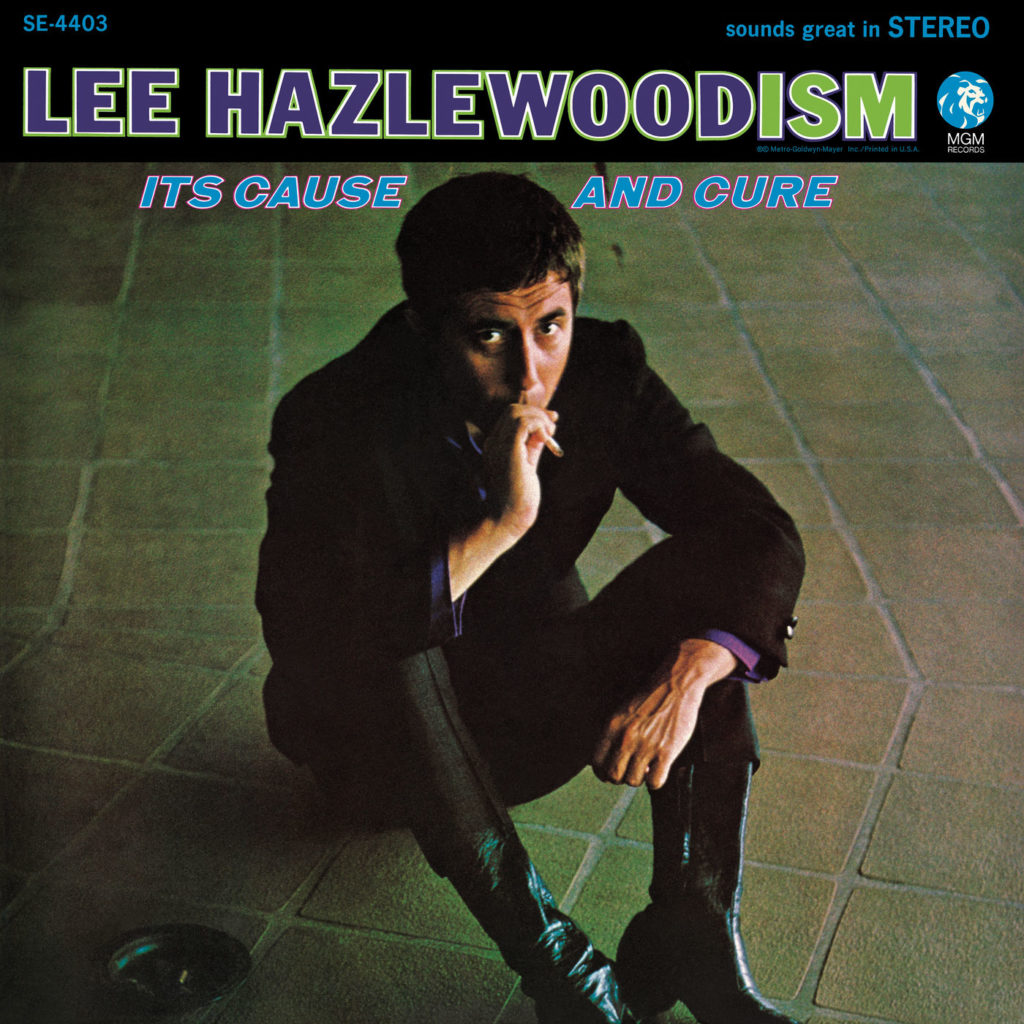

L’opus suivant « Lee Hazlewoodism – It’s Cause and Cure » le suivra de près dans le temps comme dans la qualité. Les arrangements sont plus intimistes mais les envolées restent. Pour s’en rendre compte il suffit d’écouter la ténébreuse « The Night », le standard « After Six » ou le joyau « The Old Man and His Guitar ».

Retour à Reprise Records où Jimmy Bowen lui confie la mission de redresser la carrière de la fille du patron. Nancy Sinatra ne manque pourtant pas de personnalité, c’est en effet elle qui a persuadé le patriarche de la laisser faire le même métier, ni même de vécu car à 19 ans elle vivait déjà son premier divorce. Lee la convainc alors d’abandonner sa moue enfantine et, délicatement, lui rappelle « qu’elle n’est plus vierge et qu’elle doit chanter pour les camionneurs en mordant les mots. » Il la persuade aussi de changer son image : la brune devient blonde, se maquille les lèvres et les yeux et porte minijupe, bikini et … bottes hautes.

Tout commence en studio après l’enregistrement de la ballade « The City Never Sleeps At Night » lorsque Nancy et Lee s’amusent à se chanter des chansons grivoises texanes. Un brin provocateur, Lee lui promet la plus grande chanson d’amour avant de lui chanter deux couplets récemment écrits. Il était dans un bar du Texas où un type qui venait de se marier à une fille de la moitié de son âge, enchainait les verres à une table. Bienveillant, Lee lui suggéra de rentrer voir sa nouvelle épouse s’il voulait la garder mais la réponse fut brutale : « Chez moi, c’est moi le patron, et si elle ne m’obéit pas au doigt et à l’oeil, elle sentira ces bottes lui passer sur tout le corps ! ». Horrifié, Lee nota, tout de même, la phrase sur un bout de papier et en fit deux couplets pour faire rire les amis qui lui reprochaient de ne pas écrire de chansons d’amour.

Mais c’est le coup de foudre pour Nancy qui, avec autant de relances que Lee a de réserves, réussit à le convaincre de l’enregistrer. Tout se fait ensuite rapidement, la chanson est terminée en dix minutes et le couplet final sera composé par Lee dans sa voiture le jour de l’enregistrement.

La suite est connue, « The City Never Sleeps At Night » passe en face B et « These Boots Are Made For Walkin’ » sera numéro un et se vendra à un million d’exemplaires. Les mots d’un sale type violent deviennent donc, dans la bouche et les bottes de Nancy Sinatra, un hymne féministe provoquant une véritable déflagration dans la musique et la société en générale.

En résulte une véritable « Nancy Mania » avec, entre autres, le show « Movin’ for Nancy » diffusé sur NBC en 1967, pour lequel Lee compose une de ses plus belles chansons « Some Velvet Morning ». Ni Nancy ni lui ne savent vraiment ce qu’ils ont chanté mais qu’importe … Sensualité, mythologie et western spaghetti sont au programme pour le « Meilleur duo de tous les temps » selon The Telegraph (2003) et avec l’approbation de Lee himself qui n’est pourtant pas du genre à s’auto-congratuler.

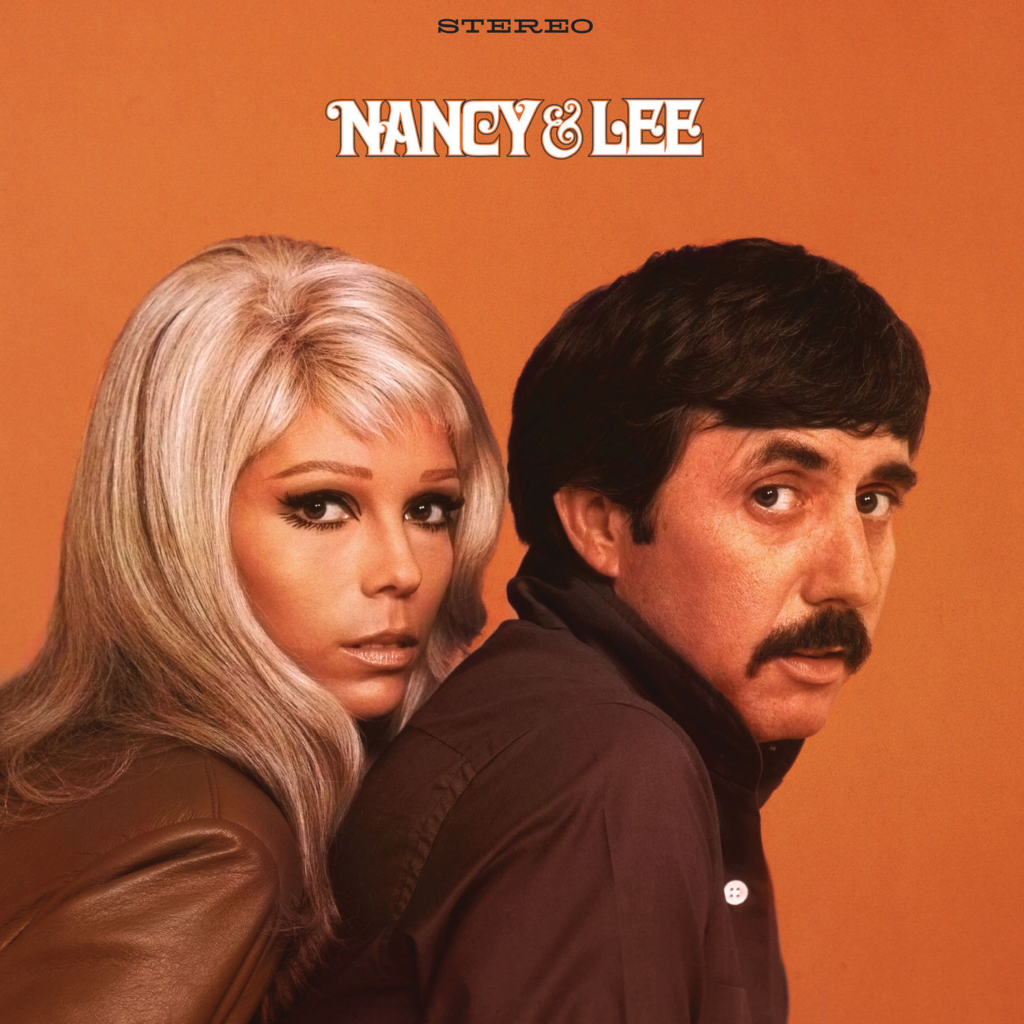

L’album « Nancy & Lee » suit rapidement. « Summer Wine » déjà chantée avec Suzi Jane Hokom sa nouvelle muse depuis son divorce, sera à son zénith sur l’album, sans oublier la superbe version de « Sand » déjà interprétée en solo par les deux et la beauté de « Lady Bird » qui nous fait passer du psychédélisme au fantastique.

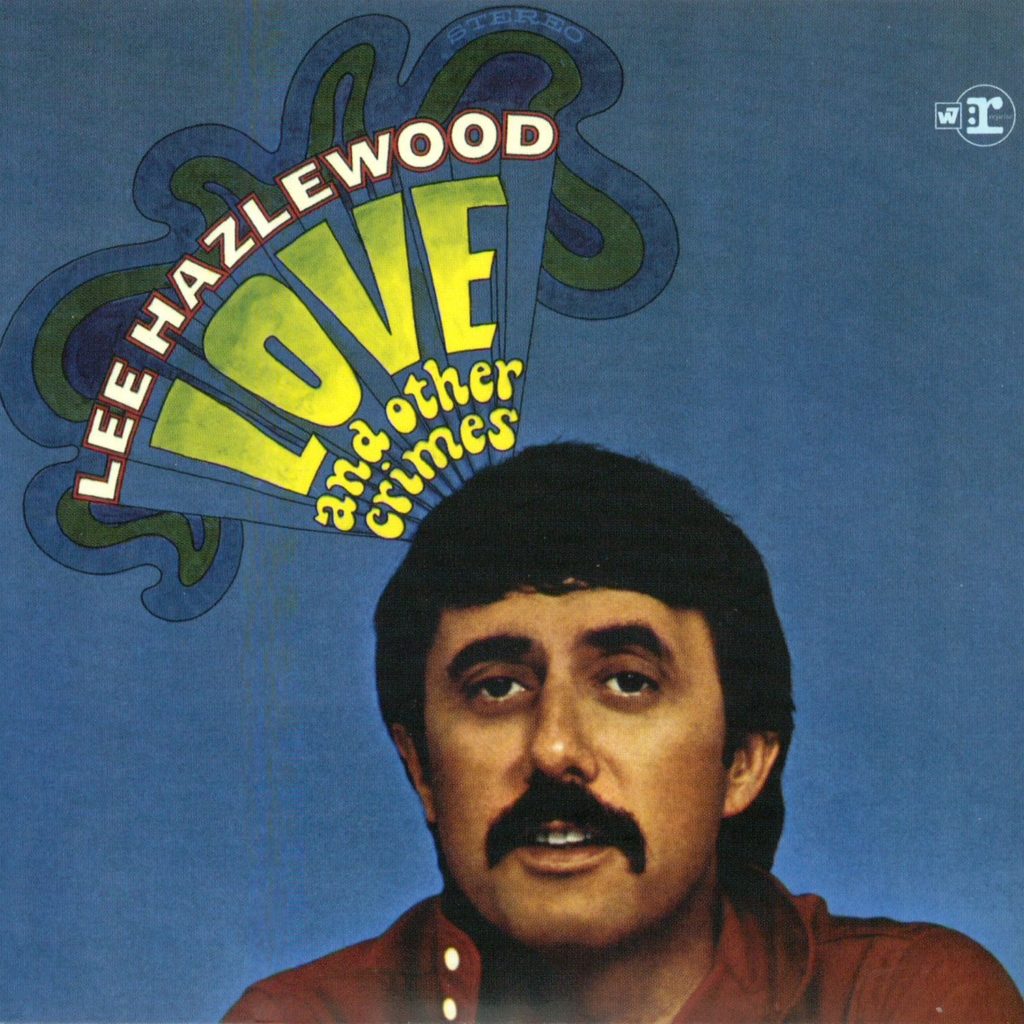

Après un « Something Special » bâclé pour MGM puis le bien meilleur « Love And Other Crimes » enregistré à Paris. Lee sort « Forty », un magnifique album de reprises pas du tout dans l’air du temps alors que le son de L.A. qu’il avait contribué à populariser dominait le rock américain. Rester hors de son temps et décalé semble être pour lui une hygiène de vie. Une intention consciente ou pas qui peut se comprendre mais amorcera hélas une pente descendante au niveau des ventes.

Après quelque tentatives dans le cinéma, Lee déduit qu’il ne peut plus travailler aux États-Unis et répond à l’invitation d’une émission de Télévision à Stockholm, « In Town Tonight ». Il y rencontre le journaliste, éditeur et homme de studio Tobjörn Axelman. Comme lui, ce dernier est une grande gueule, un buveur de Whisky et, surtout un fou de musique et de cinéma. En bref, les deux lascars s’entendent comme larrons en foire et feront un bout de chemin ensemble.

Lee et Tobjörn s’attèlent vite au projet « Cowboy in Sweden » dont la bande originale est un parfait best of des derniers enregistrements de Lee, notamment la merveille « The Night Before » déjà présente dans « Forty » mais plus à son aise ici. Il intègre aussi des nouveautés qui n’obtiendront aucun succès commercial mais deviendront des classiques, notamment l’intrigant « No Train To Stockholm » chanson anti-guerre inspirée, sans doute, de la menace de conscription qui pesait alors sur son fils. C’est d’ailleurs, surtout, pour le mettre à l’abri du Vietnam et de ce qu’il a vécu en Corée que Lee s’installe en Suède. Même si sa complicité professionnelle et fraternelle avec Tobjörn Axelman, sa nouvelle histoire avec la chanteuse Nina Hizel et la politique suédoise non alignée avec celle des États-Unis au Vietnam ont, sans doute aussi, pesé dans sa décision.

La rupture avec Suzi Jane Hokom sera la source d’inspiration d’un des plus beaux albums de Lee où il se livre comme jamais. « Au début il n’y avait rien mais c’était amusant de voir ce rien grandir. » Une intro sarcastique et un disque intime à livre et son ouverts, les grands orchestres sont loins mais la beauté reste. Les arrangements et les harmonies relèvent de l’orfèvrerie et la simple écoute du joyau « Come On Home To Me » suffit à le prouver.

C’est ce moment que choisit Lee pour retravailler avec celle avec qui il n’a jamais pu rompre … « Nancy & Lee again » est la suite idéale. Il est bien mieux enregistré que le premier, les voix de Nancy & Lee sont à leur apogée et certaines compositions sont dignes de leurs plus beaux moments. Le moustachu a même dit à plusieurs reprises qu’il trouvait ce disque meilleur que le premier et il n’est pas interdit d’être d’accord avec lui. Mais c’est un gros échec commercial, tout comme la tournée qui l’accompagne.

Lee rentre donc en Suède pour un exile studieux qui durera jusqu’aux années 90. Parmi ces disques qui ne seront pas publiés aux États-Unis, on peut retenir « Poet, Fool or Bum » et « Back On The Street Again ». Le premier très honorable, produit pour Capitol par Jimmy Bowen alors en grandes difficultés financières, récoltera un immonde « Bum » d’un critique du NME, annihilant les dernières chances du disque de toucher son public. Heureusement le morceau éponyme est et restera un grand classique des fans de Lee. Le second album sera plus riche et les arrangements plus dignes du bonhomme. On retiendra bien-sûr le superbe hommage « Dolly Parton’s guitar » et « Riders on The White Horse », sorte de « (Ghost) Riders In The Sky » au pas n’ayant rien à envier à la prestance de ce dernier.

Après plusieurs reprises dans les années 70 et 80 (The Boys Next Door de Nick Cave et Einstürzende Neubauten entre autres), la musique de Lee suscite de l’intérêt dans les milieux indépendants. Un projet de rééditions CD et d’enregistrement d’un album hommage sont alors lancés mais se cognent au refus buté du principal honoré. Avec les années, le cowboy suédois est, en effet, devenu un ours cultivant une rancune tenace envers l’industrie du disque américaine. Mais sa nouvelle compagne Jeane Kelley, une militaire réserviste d’une trentaine d’année adoucira un peu ce ressentiment.

C’est logiquement Nancy qui le fera sortir de sa tanière. Veuve depuis 1985 et mère de deux enfants adultes, elle peut enfin s’émanciper du carcan imposé par son éducation patriarcale. Elle sort donc un nouvel album qui, hélas, ne trouve pas le grand public mais les photos qu’elle fait, ensuite, pour Playboy la font revenir sous les projecteurs. Elle démarre donc une tournée et demande à Lee de sortir de sa retraite pour l‘épauler. C’est un triomphe jusqu’au concert bondé du Limelight à New York. Lee y rencontre Steve Shelley, batteur de Sonic Youth qui le convainc, enfin, de rééditer certains de ses albums et même de revenir en studio pour un disque de reprise jazzy avec son vieux complice Al Casey.

Lee signe ensuite chez City Slang Records où il rencontre Wyndham Wallace qui l’assistera dans ses dernières années et écrira le livre « Lee, Myself and I » qui fait aujourd’hui référence. Après un album et un disque hommage au casting moins bon que celui initialement prévu. Lee entame, en Europe et en 2002, ce qui sera sa dernière tournée. À Oslo, il apprend qu’un groupe de reprises joue dans un bar en deuxième partie de soirée. Une fois son concert terminé, Lee y emmène ses musiciens et, après avoir écouté du fond de la salle, déboule sur la scène à la fin du show pour interpréter plusieurs chansons sous les yeux et les oreilles comblés des fans présents.

En janvier 2006, Lee reçoit un diagnostique fatal : il est atteint d’un « mal qui ne pardonne pas » (pour citer un autre moustachu) et n’a plus qu’un an à vivre. Fidèle à lui-même, il ne dit rien à Wyndham Wallace et refuse, dans un premier temps, de rester à l’hôpital pour des examens plus poussés afin d’achever une part d’un travail « plus important » (selon ses mots)

Ce travail s’intitule « Cake or Death » et si le chant de Lee n’a jamais été aussi parlé et crépusculaire, les arrangements prennent le contrepied et font un peu oublier l’échéance funeste. Le fidèle Al Casey est toujours là, Duane Eddy fait une apparition et la petite-fille de Lee aussi. Artistiquement et humainement, l’album, sera comme il le voulait, une synthèse de sa carrière et de ce qu’il a toujours été : « Je voulais y mettre un peu de politique, un peu de ma noirceur sans oublier mon côté décalé, et je pense que j’y ai tout intégré. » explique-t-il avec malice au Los Angeles Times en janvier 2007.

La suite se déroule, hélas, comme prévue par les médecins. Lee a juste le temps de se marier à Las Vegas avec Jeane et, par amitié envers Wyndham Wallace, d’enregistrer sa voix pour le groupe islandais Amiina. Il s’éteint le 4 aout 2007, à l’âge de 78 ans.

Aujourd’hui, Lee n’a toujours pas trouvé la renommée due aux grands innovateurs et aux songwriters les plus universels. Ses disques ne sont disponibles en support physique qu’en quantité limitée pour des périodes très limitées mais à des prix, eux, quasi illimités et son nom reste désespérément réservé aux initiés.

Pourquoi ? Lee Hazlewood s’est révélé hors de son époque, a initié quelques courants mais a toujours fait un pas de côté par rapport à la tendance pour mieux avancer et rester lui-même. Et, hélas, la plupart des gens n’ont pas de goûts définis et ne vont vers un artiste que par mimétisme social ou identification personnelle. De plus, dans cette société où la sur-évaluation égocentrique devient la norme, quelqu’un qui a passé sa vie à se sous-évaluer et prétendre, à tort, n’être ni un artiste ni un génie et que les autres étaient meilleurs que lui, ne pourra jamais recevoir l’oreille des esclaves de la tendance (éternelle ennemie du goût) pour qui la modestie et l’humilité s’apparentent à de la médiocrité.

Derrière la carcasse texane balançant ses quatre vérités aux puissants sans se soucier des retombées, il y a aussi le self-made man qui fait par lui-même ce qui n’est pas possible avec autrui. Et autrui n’aime pas qu’on lui rappelle qu’on a fait sans lui.

Mais qu’importe, car on peut aussi légitimement soupçonner le bougre d’en avoir rajouté pour ne pas plaire à la majorité. C’est ainsi, certains fuient les honneurs, les flatteries et les signes extérieurs de richesse. Surtout s’ils les ont connu et savent pertinemment où ils mènent. Wyndham Wallace qui a connu Lee dans ses dernières années le confirme : « Il voulait du respect pour ce qu’il avait fait. Mais cela ne voulait pas dire qu’il voulait une maison avec piscine. » Le respect et la reconnaissance lui suffisaient et c’est désormais aux auditeurs de continuer de lui donner. Qu’importe leur nombre.

Merci pour cette présentation détaillée du parcours de cet artiste tragiquement méconnu, dont je ne connais (vaguement) que la collaboration avec Nancy Sinatra

Merci à toi d’avoir pris le temps de t’intéresser à Lee et de faire en sorte de réparer cette terrible injustice, car il est du niveau des plus grands songwriters.

Si tu apprécies ses collaborations avec Nancy Sinatra, je te conseille aussi le deuxième album du duo « Nancy & Lee again », au moins aussi bien 😉

Super article qui met la lumière sur un artiste en effet injustement méconnu.

Perso, j’ai un faible pour l’album Cowboy in Sweden, qui est une pure merveille.

« Après plusieurs reprises dans les années 70 et 80 (The Boys Next Door de Nick Cave et Einstürzende Neubauten entre autres), la musique de Lee suscite de l’intérêt dans les milieux indépendants. »

Tu fais bien de le mentionner.

C’est d’ailleurs Blixa Bargeld chantant Sand avec EN qui m’a ouvert les portes de l’univers de Lee Hazlewood.

These boots par The boys next door, These boots par Anita Lane et Barry Adamson, Some velvet morning par Rowland S. Howard et Lydia Lunch, toute cette bande s’est largement acoquinée avec la musique de Lee Hazlewood…

Merci Zen, j’ai moi aussi un faible pour « Cowboy in Sweden » car c’est par lui que tout a commencé. Je me rappelle encore de la première fois que j’ai entendu « The Night Before ».

Parmi toutes les reprises, je pense qu’on peut rajouter au compteur la version du « Morning Dew » de Einstürzend Neubauten, cette chanson est certes de Bonnie Dobson et énormément reprise par, entre autres, le Grateful Dead et DEVO, mais celle de Blixa & co est plus proche de celle de Lee que des autres.

Pour la petite histoire c’est aussi Nick Cave qui l’a fait revenir sur scène après 25 années d’absence en 1999 devant le gratin londonien du moment (Primal Scream et Placebo) et, fidèle à sa réputation, Lee est arrivé en jeans et sweat shirt en s’étonnant qu’on paye autant pour voir « un vieux cheval » et a fait un show pour les fans commençant par « A rider on a white horse » et « Pray Them Bars Away » et en expédiant les tubes dans un medley.

Au sujet de son retour, il faut aussi souligner l’intrigante pochette de « A Marriage Made In Heaven » de Tindersticks avec le portrait de Lee. À l’époque j’avais crû que le chanteur du groupe Stuart Staples avait, encore, changé de look mais la ressemblance était sans doute voulue.

Pour terminer sur les coulisses de son retour, je ne peux m’empêcher de rendre justice au cocu de l’histoire :

En 1990, Marck Pickerel le batteur des Screaming Trees, fan de Lee, s’est attelé à le faire connaître et réussit même, par l’entremise des dirigeants de son label, à convertir Kurt Cobain et Beck. Un projet d’un album hommage avec du très beau monde (Nick Cave, Mazzy Star, My Bloody Valentine, Nirvana, Sonic Youth, Mark Lanegan et Beck entre autres …) est alors lancé mais se cogne au refus catégorique du principal honoré qui, exilé, ne connait aucun des artistes proposés et, devant l’insistance de Pickerel, menace même de lui envoyer ses avocats. Comme je le raconte dans l’article, le disque de reprises se fera plus tard mais sans Nirvana, Beck et PJ.

Ah oui, j’ai oublié le Morning dew de E.N.

J’aime beaucoup aussi la cover de Some velvet morning par Thin white rope.

Merci, je ne connaissais pas, « quand ça change, ça change » comme dit Robert Dalban dans les Tontons … Très bonne idée de remplacer le chant de Nancy par un solo de guitare.

Bienvenue Samuel et bravo pour ce bel article ! Je fais partie de ceux qui ne connaissent pas du tout Lee Hazlewood, même si j’ai tenté quelques titres ou albums. Mais pour le moment, je n’ai pas réussi à assimiler. Ton article vient donc à point nommé.

Le premier titre, My Autumn’s Done Come, est très beau mais également très daté je trouve. J’ai récemment écouté une compilation de Dean Martin et à l’exception de trois ou quatre titres, je me suis un peu ennuyé.

Summer Wine sonne très country mais j’y perçois un peu de easy listening à la Burt Bacharach, sans doute les orchestrations. The Night Before sonne plus moderne, et le phrasé me fait penser à Scott Walker. J’aime beaucoup. Idem pour Some Velvet Morning. Quant à She Comes Running, on dirait le Velvet Underground.

C’est marrant, tu fais le même constat du manque de curiosité que le premier article de la saison, mais sur les comics. Je crois que ce constat sera constamment fait, quelle que soit la décennie.

Je vais retenter ses disques que je pourrais trouver en streaming, maintenant que j’ai lu ce généreux article. Encore merci Samuel !

Et bien évidemment, j’ai encore oublié de saluer le très beau dessin de Ed.

Je ne sais pas si Samuel sera d’accord avec moi mais pour rentrer dans l’univers de Hazlewood, j’entamerais par les trois albums suivants : The very special world of Lee Hazlewood, Nancy & Lee et Cowboy in Sweden. Ca donne une bonne idée de ce qu’il a pu faire de meilleur.

Puis, tu peux poursuivre avec le reste et surtout Requiem for an almost lady.

Tout cela est parfaitement délicieux.

Alors oui, c’est daté. Mais délicieusement daté. Ceci dit, si je passe des morceaux comme Summer wine à la maison, les filles adorent. C’est complètement imparable. Pour moi, c’est une des plus belles pépites pop des 60’s, avec l’indétrônable California dreaming des Mamas & the Papas.

Strawberries, cherries and an angel’s kiss in spring

My summer wine is really made from all these things

Take off your silver spurs and help me pass the time

And I will give to you my summer wine

Que demander de plus ?

Connaissant ton aversion pour les VF de film, puis-je supposer que tu n’es pas client de l’adaptation avec Marie Laforêt et Gérard Klein de cette chanson, « Le vin de l’été » ? (quoiqu’à l’oreille, les paroles prennent une touche symbolique supplémentaire, « le vin de Léthé »)

Une horreur.

Par contre je trouve pas mal la version bilingue de Clara Luciani avec son mec de Franz Ferdinand.

Totalement d’accord avec toi, « The Very Special World » et « Cowboy In Sweden » représentent chacun le meilleur de Lee dans deux différentes périodes et c’est le commencement idéal. Par contre avant le magnifique mais un peu plus exigeant « Requiem For An Almost Lady », je conseillerais plutôt « Love And Other Crimes », « Lee Hazlewoodism … » et « Nancy & Lee » et « Nancy & Lee Again ». Mais bon, le plus important est de commencer par les deux premiers.

Merci Jyrille. Je ne crois pas que l’on puisse dire que Lee soit daté car, il s’est toujours borné, à être hors du temps et donc éternel. Pour moi il n’y a rien de plus daté que la tendance, Lee a sans doute initié cette dernière mais ne l’a jamais imitée.

Au sujet de l’easy listening, je préfère parler tout simplement de pop. Le biographe Christophe Deniau qui a publié l’excellent Lee Hazlewood, l’homme qui aimait les femmes. » (éditions Le Boulon, en vente partout ; )) raconte d’ailleurs que les deux parents Hazlewood avaient des goûts musicaux diamétralement opposés (au point que Lee dût leur acheter deux platines à la fin de leur vies). Le père écoutait seulement de la country et du bluegrass et la mère écoutait de la « pop » … Frank Sinatra et Bing Crosby.

L’album « The Very Special World » est mon préféré. Je ne le trouverai jamais daté. Jamais. En tout cas pas plus qu’un Bacharach, un Elvis ou un James Brown des grandes heures.

Accouchement difficile mais un beau bébé.

Merci Sam pour cet article magistral qui répond à plein de questions que je me posais sur ce génie dont je possède une dizaine d’albums auxquels je tiens comme à la prunelle de mes yeux. Ils sont difficiles à trouver et toujours très chers ; une caractéristique : il n’existe pas de disques d’occaz de Lee Hazlewood, personne ne les revend !

Je reviendrai très souvent relire toutes ces anecdotes à chaque fois j’écouterai le bonhomme.

Bonsoir Samuel

J’avais laissé un commentaire mais j’ai du m’y prendre comme un manche, car pas publié.

Pour faire court :

1) je ne connaissais pas Lee Hazlewood

2) je ne comprends pas pourquoi tant les extraits proposés sont carrément ce qu’aime écouter. Comme Cyrille j’ai vu également des références à Velvet Underground

3) Comme la semaine dernière, article de qualité, avec ce qu’il faut d’anecdote pour continuer à lire. Un vrai paragraphe turner ce Samuel.

4) Sa vie et surtout le peu de compromis qu’il a fait en font un artiste intégre. Tu as d’ailleurs bien raison de contextualiser tout cela et surtout de faire les critiques idoines en comparant avec maintenant.

5) compliqué à trouver …. vous m’avez cassé mes espérances. Après il faut savoir être patient. Prendre son temps pour chercher .. et trouver. Tout le contraire d’une société d’ultra consommation (tient on revient à l’article sur les comics de la semaine dernière). Lee apprécierait je pense.

Bonsoir Fletcher,

merci pour ton ou tes commentaires ; ) et particulièrement le terme « paragraphe turner », c’était en effet primordial quand on parle longuement d’un artiste trop peu connu.

Lee Hazlewood était non seulement quelqu’un d’intègre mais surtout quelqu’un qui n’aimait pas se mettre en avant et laissait toujours passer les autres. Ça ne lui a pas toujours réussi (je pense bien-sûr à Lester Sill qui s’est tiré avec Spector pour ensuite, et très vite, être écarter par ce dernier … « bien mal acquis… ») ou Duane Eddy qui, un an auparavant, avait mis un terme à son partenariat avec Lee et Sill pour signer chez RCA en prétendant que Lee n’aurait pas assez bien négocié ses royalties (après deux LP, plusieurs singles à succès et une tournée triomphale au Royaume-Uni). Mais il n’a jamais changé et encore moins gardé rancune.

C’est aussi dingue qu’il ait réussi à faire tout ce qu’il a fait en ayant aucune conscience ou presque de ses qualités exceptionnelles. Un vrai modeste dans le sens le plus noble du terme. La chanson de Brassens (Le Modeste dans son dernier album), lui va comme un gant (oui je ne peux pas m’empêcher de citer Brassens dans tout ce que je fais ; )).

Au sujet de ses albums en support physique, j’ai lâché l’affaire et profité d’une promo pour en prendre quelques uns sur Qobuz … au prix d’un CD normal sans le CD. Light In The Attic fait du super boulot mais il est vendu comme un produit de luxe.

Très bon article ! Lee Hazlewood mérite vraiment ce hommage. Cest fascinant de découvrir son parcours et ses collaborations, surtout avec Nancy Sinatra. Les détails sur ses albums et ses reprises sont super. Jai surtout apprécié la touche personnelle et lanalyse des chansons. Merci pour ce rappel passionné dun artiste injustement oublié !

Merci Zorse, oui Lee est plutôt connu pour ses collaborations avec Nancy Sinatra. Mais Nancy ironise aussi souvent sur le fait qu’elle est soit la fille de son père, soit celle qui a chanté avec Lee Hazlewood. Cette situation apporte encore plus d’autodérision à des gens qui, déjà, n’en manquaient pas … et de talent non plus bien-sûr ; )

Je suis fan absolu, depuis longtemps. À tel point que je m’étonne quand je lis que c’est un artiste oublié…

Pour moi c’est un artiste confidentiel et ce n’est pas du tout la même chose. Un Nick Drake qui a connu le sens inverse (inconnu à l’époque, puis réhabilité ensuite) est par exemple tout aussi confidentiel. Un groupe comme Big Star, pareil. Ce sont des artistes réservés aux connaisseurs, pas des oubliés.

Sinon, pour ma part, je reste sur ses classiques. Je peux écouter tous ses albums mais le combo « The Very Special World », « Cowboy In Sweden », « Nancy & Lee » et « Nancy & Lee Again » sont ceux que je me repasse le plus souvent (surtout les deux premiers).

C’est marrant, c’est le 2° article musical (je croyais qu’il n’y en avait plus…) de la saison réalisé par un invité et je trouve qu’à chaque fois il se coule naturellement dans le style Bruce Lit. Si le premier ressemblait un peu à un article de Patrick 6, celui-ci ressemble fortement à du Bruce Tringale (on voit juste que c’est pas lui parce qu’il manque les références à Gainsbourg et James Dean, qui auraient coulé de source ! 😁).

Magnifique dessin d’Edi.

Merci Tornado, non Lee n’est pas un artiste oublié dans le sens que ceux qui le connaissent ne peuvent pas l’oublier ; ) Je dirais plus méconnu dans le sens de pas assez. En comparant sa notoriété à celle de Nick Drake, ce dernier est bien plus présent, rien que chez les disquaires ou dans les radios et son nom est souvent cité … même (ou surtout ?) par des gens qui ne l’ont pas ou peu écouté mais c’est un autre problème.

Reste juste à espérer que cette situation va évoluer, pour Lee …

Tu as raison. Les disques de Nick Drake sont faciles à trouver depuis au moins 30 ans (certains sont chers cela-dit, surtout en vinyle), quand ceux de Lee Hazelwood sont apparemment plus rares (ou encore plus chers).

Quant aux gens qui citent (ou lisent) les artistes qu’ils n’ont jamais écoutés (ou lus)… No comment. C’est insupportable.