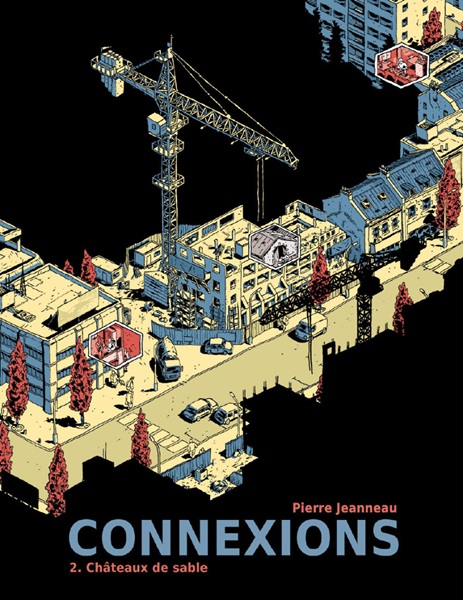

Connexions 2 – Châteaux de sable, par Pierre Jeanneau & Philippe Ory

Un article de PRESENCEVF : Éditions Tanibis

Un château de sable en construction ? © Éditions Tanibis

Ce tome constitue la deuxième partie du diptyque, faisant suite à Connexions 1 Faux accords (2020). La première édition date de 2024. C’est l’œuvre d’un auteur complet : Pierre Jeanneau pour le scénario, les dessins et les couleurs, avec la participation de Philippe Ory pour ces dernières. Il s’agit d’une bande dessinée de 200 pages. Comme le premier tome, celui-ci comporte six chapitres, chacun portant le titre d’une chanson.

Chapitre 7 : Seven stop hold restart. Un quartier de la ville, une usine désaffectée, appelée Shipyard. Dans une grande cour jouxtant la voie ferrée qui traverse cette immense parcelle, une voie appelle Julian à plein poumon. Un type répond qu’il se trouve là-bas, en pointant le fond de la cour, avec la meuf en hoodie. Dans la même journée, Julian est appelé par le patron du bar dans lequel il bosse : il lui demande de venir plus tôt aujourd’hui, car il y a encore une grosse réservation pour le soir. Dans l’après-midi, il est reçu par un professeur qui lui fait remarquer que c’est sa sixième absence ce semestre. Il ajoute qu’il va lui falloir être plus assidu car l’année prochaine, c’est le diplôme. Il continue : il lui a déniché un appel d’offres pour la reconversion d’une friche industrielle, ça lui fera un bon exercice pour les vacances. Plus tard, le père de Julian l’appelle pour lui reprocher de ne pas faire beaucoup d’efforts pour le voir. Pendant que Julian continue de se rapprocher d’Audrey, assis adossés à un bâtiment de la cour, d’autres amis ou connaissances, en duo ou seul, voyagent par les transports en commun, se donnant rendez-vous, se résignant à un travail mal payé parce que c’est mieux que pas de travail, râlant contre le prix du ticket qui va encore augmenter en septembre.

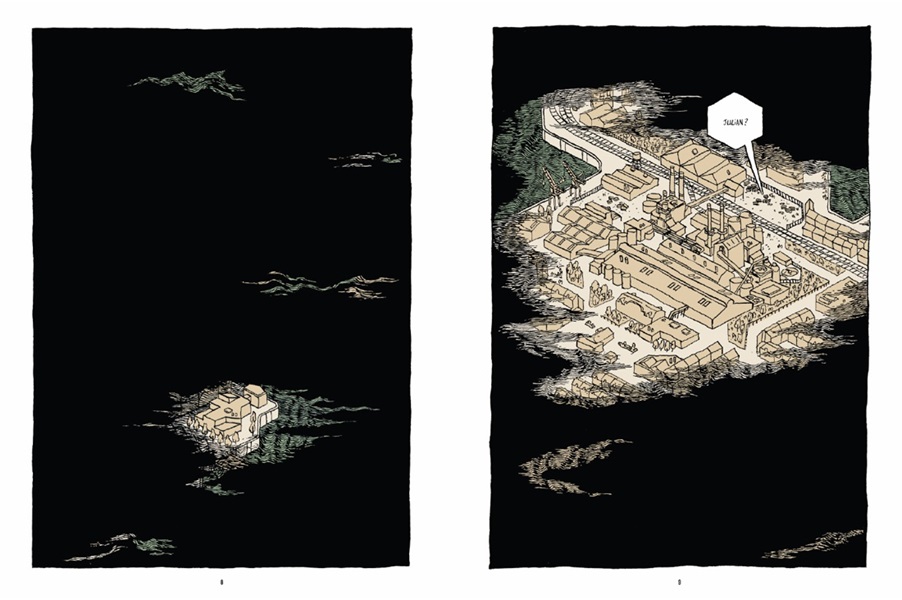

Comme une île isolée © Éditions Tanibis

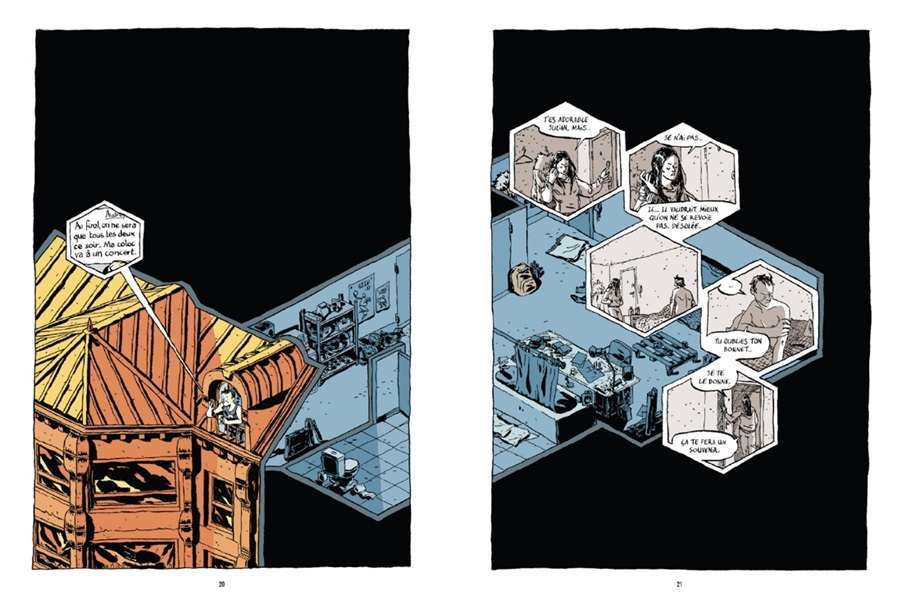

Rentré chez lui, Julian se souvient de sa relation avortée avec Assia, et le fait qu’elle lui avait laissé son bonnet comme souvenir en le quittant. Il reçoit un texto d’Audrey lui annonçant qu’ils ne seront que tous les deux à leur rencard du soir, car sa colocataire va à un concert. Il sort de chez lui pour se rendre à son rendez-vous avec son père, tout en téléphonant à Audrey pour savoir si elle veut qu’il ramène quelque chose. Devant chez lui, Judith s’apprête à prendre sa moto, en cherchant un deuxième casque pour son copain. Julian se rend à pied au café et s’assoit à une table en terrasse : il a deux minutes d’avance. Il patiente une demi-heure que son père arrive, et Audrey lui envoie un texto pour lui demander de ramener des bières, ce qui le fait sourire. Son père arrive enfin et s’installe comme si de rien n’était. Julian lui fait observer que lui s’est dépêché, et en guise de réponse son père lui dit que c’est bien comme ça ils ne perdront pas de temps. Le père regarde sa montre en demandant à son fils si ça va bien, le boulot, les études ? Julian répond que les études c’est un peu la galère et qu’il pensait arrêter. Son père lui conseille d’arrêter les soirées étudiantes. Julian lui fait observer que c’est son boulot au restaurant qui lui prend du temps. Son père passe à autre chose, et demande : Sa mère, ça va. Avant que Julian ne réponde, ils sont rejoints par la nouvelle compagne du père.

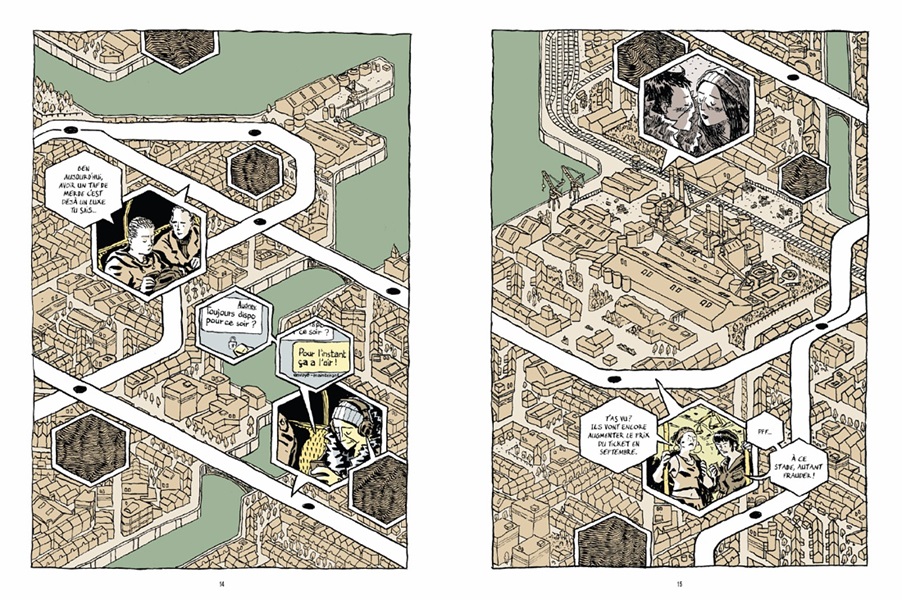

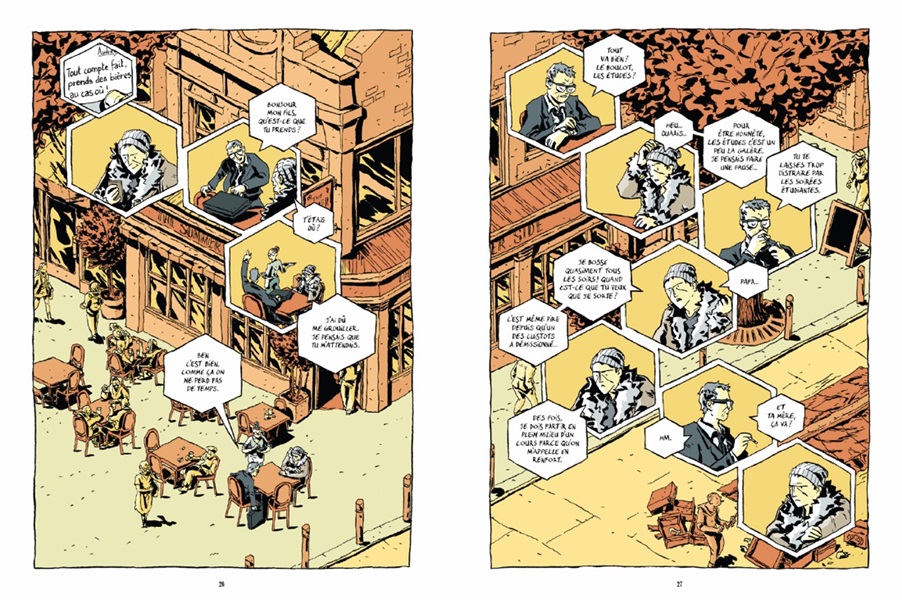

Le lecteur a tout intérêt à avoir le tome un bien en tête, s’il veut avoir un espoir de reconnaître les personnages, car ils ne sont que très rarement nommés. En outre, l’auteur joue avec la temporalité, puisque l’accident qui a coûté une jambe à un personnage à la fin du premier tome, ne s’est pas encore produit au début de celui-ci. D’un autre côté, le lecteur se reconnecte immédiatement avec la mise en page si particulière : des constructions axonométriques, structurées sur la forme de l’hexagone. Cela commence dès la première page, de façon un peu atténuée : comme une case sur une carte de jeu de plateau, avec des côtés irréguliers, la voie ferrée qui dépasse de part et d’autre dans le noir du fond de cette case en pleine page, et une parcelle de terrain au bords tracés en fonction des bâtiments. La double page suivante respecte bien le principe du dessin construit selon un axe vertical et deux axes pour le plan, sans reprendre le motif de case hexagonale, permettant de découvrir un peu plus de terrain autour du Shipyard. La double page suivante permet de connecter les deux portions territoires de la double page précédente et l’hexagone réapparait, dans la forme d’un phylactère sur la moitié gauche, et de deux cases sur celle de droite, comme un effet de loupe.

Connectés dans un réseau © Éditions Tanibis

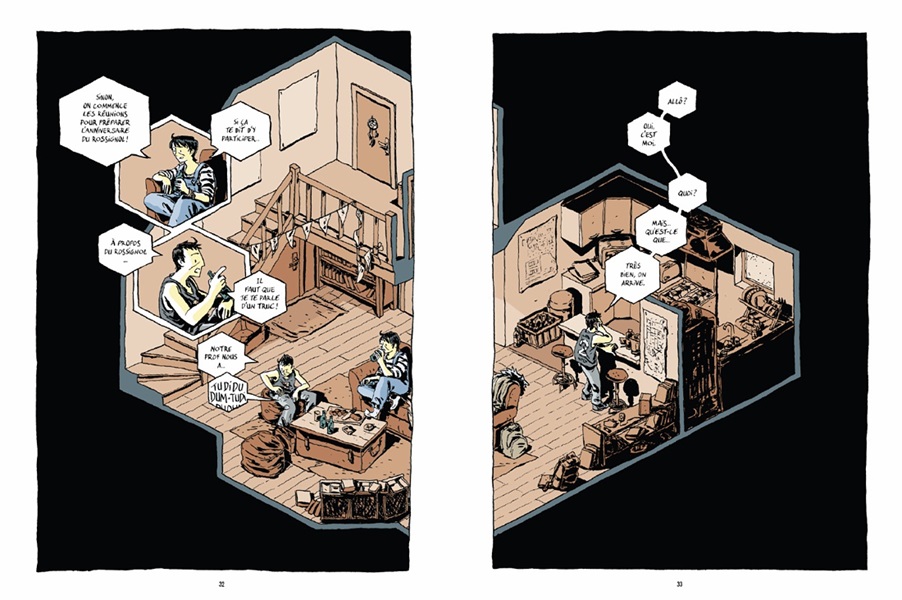

L’auteur ayant choisi une forme très caractéristique et inhabituelle pour sa mise en page, un effet ludique se manifeste : par réflexe, le lecteur se met à enregistrer comment l’artiste met à profit les possibilités de ce dispositif visuel. Pour commencer, il observe les cases hexagonales en insert, comme apposées sur la représentation en élévation de la trame de la ville, comme un fond de plan. Cela permet de juxtaposer, ou d’épingler, des personnages à différents endroits de la ville, pour un effet de simultanéité et de concomitance sur une même page, une disposition qui fonctionne à merveille, par exemple pour la double page 14 & 15, avec des duos à différents endroits du réseau de transports en commun. Comme dans le tome un, l’artiste s’en sert également pour un effet de découverte progressive du l’environnement, comme si la lumière s’allumait au fur et à mesure de la progression du personnage dans un lieu, à l’instar d’un jeu vidéo traité comme un jeu de plateau. Le fait d’avoir des dessins en légère surélévation inclinée permet au également de jouer sur la transparence des murs pour donner à voir dans une même case ou un même dessin ce qui se trouve de part et d’autre d’un mur de séparation.

Le principe de cases contigües sur un jeu de plateau fait également des merveilles pour les dialogues menant d’une case à l’autre, pas toujours de gauche à droite, évoquant ainsi les changements de direction dans une discussion à bâton rompu. À plusieurs reprises, le dessinateur utilise également le fait de ne révéler qu’une partie de l’environnement où évoluent les personnages, laissant le reste de la page sur fond noir, ce qui donne la sensation d’isolement du lieu, ou des personnages coupés du reste du monde. Le lecteur constate également que l’artiste utilise des cases hexagonales détachées du dessin principal pour montrer ce qui se passe alentour, ou encore des cases hexagonales à l’intérieur du dessin comme un effet de loupe ou pour évoquer un souvenir ou un moment du passé. Le chapitre onze se termine sur une séquence de dix-neuf pages dépourvues de tout mot, soit neuf dessins en double page et un en pleine page. La prise de vue mélange des travellings arrière avec un effet de glissement du fond de plan par rapport au cadre fixe de la double page, ainsi que d’écoulement accéléré du temps, relativisant ainsi les actions humaines et leur pérennité.

Effets de perspective et de transparence © Éditions Tanibis

Par la force des choses, au premier contact, l’attention du lecteur se focalise sur l’identité graphique singulière donnée par l’utilisation systématique de la perspective isométrique. Ce n’est que dans un second temps qu’il s’intéresse aux caractéristiques de dessin : un registre réaliste et descriptif avec un degré de simplification restreint, et une grande attention portée aux textures. L’artiste s’investit pour représenter les éléments du quotidien : ameublement, décoration, accessoires, etc. Au fil des séquences, le regard du lecteur prend le temps de s’installer, de découvrir chaque lieu et son aménagement : la terrasse du café où Julian attend son père (les tables, les chaises, les clients la serveuse avec son plateau, les jardinières hors sol, le climatiseur sur le mur au premier étage, l’enseigne lumineuse, etc.), l’appartement d’Audrey avec ses quelques marches menant de la porte d’entrée à la pièce principale (les livres sous l’escalier, le tapis, le plateau de bois posé sur une malle pour faire table basse, le coin cuisine avec sa vaisselle, la hotte au-dessus de la cuisinière, la caisse de bières, etc.), la librairie dans laquelle travaille Audrey avec ses rayonnages et sa réserve, la casse pour automobile visitée par Judith, les appartements de l’immeuble squatté par des sans-papiers, et pour finir l’appartement de Dyta, la mère de Faustine, alors qu’elle se prépare à manger.

Dans ce second tome, le lecteur recroise des personnages vus dans le premier comme Julian, Faustine, Judith ou Assia. Il fait la connaissance de nouveaux personnages. Cet ensemble choral continue de se croiser en se donnant rendez-vous ou en fonction des hasards de la vie. Certaines situations se répondent, soit en phase, soit en opposition de phase. L’auteur donne l’impression de dérouler un récit décompressé : les pages où une case occupe moins d’un quart de la place sur un fond noir, les pages sans texte, les dialogues plutôt concis, la banalité du quotidien. En même temps, il voit bien qu’il découvre des situations qui ne se produisent pas tous les jours : prendre un verre en terrasse avec son père, prendre une cuite à en vomir sur le trottoir, devoir décider avec son frère quoi faire des cendres de son père incinéré, se rendre en pèlerinage dans une casse d’autos pour dire adieu à sa moto avec laquelle on a eu un accident qui a coûté une jambe, continuer à vivre à contrecourant de la société, donner un biberon tout en repensant à ses rêves de rencontrer du succès avec son groupe de rock et de vivre la vie qui va avec, aider des familles dans un squat pour profiter des mesures favorables de la loi, faire vivre un lieu associatif, parvenir à faire accepter à sa mère qu’on mène une vie différente de celle qu’elle a souhaitée pour sa fille, etc.

Au fur et à mesure, le lecteur ressent comment les tout petits riens de la narration aboutissent à des interactions complexes et plausibles, des émotions délicates et fugaces, des instants de déception et des instants de grâce. En fonction de sa sensibilité musicale, le lecteur pourra leur trouver une résonance dans les morceaux donnant leur titre à chaque chapitre : Seven stop hold restart (Bear vs shark), Adventure, stamina & anger (This town needs guns), Home away from here (Touché Amoré), Blind youth industrial park (Metz), Fake empire (The National), May be nothing but happiness come through your door (Mogwai). Il achève sa lecture avec la réponse à la question initiale du premier : Mais que font les affaires de Faustine chez Javier ?

La dimension ludique de la construction des pages en perspective isométrique induit la participation du lecteur, à la fois par son originalité, et le parti qu’en tire l’artiste, donnant un goût unique à la narration visuelle. Le quotidien des personnages apparaît dans sa banalité et dans l’unicité de chaque situation : très parlant, et même temps spécifique à chacun d’entre eux. Les points de connexions entre chacune de ces vies se font par attraction, par similitude, par opposition, les faisant changer de direction, mettant un terme à certains projets, d’autres apparaissant alors. Certes, chaque projet de vie peut s’apparenter à un château de sable, construit sur de faux accords (titre du tome 1), mais chaque individu est touchant et le lecteur voit plutôt leur trajectoire de vie comme une progression.

Positions successives en simultané © Éditions Tanibis

Bande originale

Lors d’un club de lecture récent consacré à la BD dont je suis un des habitués, nous avons fait un truc autour du motif de l’architecture: moi j’ai présenté CLYDE FANS de Seth et une autre de mes camarades a présenté CONNEXIONS. On a pas mal parlé du rapport entre l’architecture de la ville et la construction des planches, bien que je n’ai pas lu la BD de Jeanneau et Ory mais on a fait le rapprochement avec LA COULEUR DES CHOSES de Martin Panchaud qui pousse encore plus loin l’abstraction graphique mais qui parait plus classique du point de vue de son écriture et de scénario, plus linéaire que CONNEXIONS.

Tu en penses quoi, Presence ?

Bonjour Ludovic,

Je n’ai pas lu La couleur des choses.

Sur la mise en œuvre de l’incidence de l’architecture dans les bandes dessinées, un réflexe automatique se déclenche en moi et je pense : Cycle des cités obscures, de Schuiten & Peeters.

Je me souviens également d’avoir vu les modèles réduits réalisés par Seth pour ses comics, entre architecture et urbanisme.

Une autre série m’avait semblé prometteuse en la matière : Mister X, créée par Dean Motter, avec Paul Rivoche, puis illustrée par Jaime Hernandez, Gilbert Hernandez, Mario Hernandez, Seth, Shane Oakley and D’Israeli. Le scénariste avait pour ambition de mettre en relation les choix architecturaux et leur impact sur la psyché des habitants d’une grande métropole.

en.wikipedia.org/wiki/Mister_X_(Vortex)

Il arrive également parfois à Jean Dufaux d’intégrer une réalisation architecturale particulière dans la série Jessica Blandy, par exemple un hommage à Frank Lloyd Wright (1867-1959).

De nombreux dessinateurs pensent également une partie de leurs planches en fonction de l’architecture, en particulier dès qu’il s’agit des buildings de New York.

Dans un autre registre, il est possible de mentionner Arkham Asylum, que Morrison a conçu comme la visite d’un manoir, pièce par pièce.

Un beau sujet.

J’en ai déjà parlé Ludovic, mais as-tu lu Les garde-fous de Bézian ? Tu parlais de L’AIMANT, c’est aussi une belle bd sur l’architecture, la première de son auteur qui a justement fait des études dans ce domaine.

bedetheque.com/serie-16175-BD-Garde-fous.html

En repensant à ta question Ludovic, je me dis que les auteurs disposent rarement de notions suffisantes pour parler d’architecture sur le plan conceptuel, ou d’urbanisme sur le plan de fonctionnement d’une commune. Visuellement, il me semble que l’exercice plus fréquemment réalisé est celui de planches en forme de labyrinthe.

L’année dernière, l’ami Stanislas Gros a enfin terminé LA PRISONNIERE, une bd que j’aime beaucoup, et qui fait exactement ce que tu dis, tu peux le voir dans le lien suivant : stanislasgros.blogspot.com/2020/04/la-prisonniere.html

Merci pour le lien.

Très beau jeu sur le découpage et la structure des planches.

« J’en ai déjà parlé Ludovic, mais as-tu lu Les garde-fous de Bézian ? »

Non, Jyrille, je ne l’ai pas lu et visiblement c’était une BD totalement en lien avec notre sujet ! il faudrait que je la déniche !

« En repensant à ta question Ludovic, je me dis que les auteurs disposent rarement de notions suffisantes pour parler d’architecture sur le plan conceptuel, ou d’urbanisme sur le plan de fonctionnement d’une commune »

oui je pense que tu as raison Presence ou alors ça se fait par le biais de l’évocation d’une figure d’architecte et d’une certaine manière, ça va passer par la bande sous la forme du biopic. Je pense que ce qui est vraiment « bédégénique » si je peux me permettre ce neologisme, c’est ce que Schuiten appelle » les ressources émotionnelles de l’architecture en BD »

Le seul livre qu’on a trouvé qui s’éloigne de ça, c’est JE SUIS CHARRETTE de Dani Collaterale qui mixe une certaine recherche sur la construction des planches avec une évocation de la petite cuisine du fonctionnement d’un cabinet d’architecte.

Toujours très intéressant. Mais tout comme le 1° tome on n’est pas là dans le genre de divertissement que je recherche et pour lequel je me réserve la BD (quoique ces derniers temps, je ne lis plus du tout de BD ça m’emmerde. Me suis remis aux livres sans images). Toujours pas l’ombre d’un vampire ou d’un karatéka, quoi…

La playlist sortie de l’abum ne me parle pas davantage. Je n’écoute aucun groupe cité.

La BO : de l’article : Chef d’oeuvre. Peut-être (pour moi) la plus belle chanson de Jimi Hendrix.

A quand une adaptation BD des 7 vampires d’or, je vous le demande 🙂

T’as raison JB, comment diantre est-il possible que personne n’y ait encore pensé ! 😅

Je suis assez curieux de lire l’adaptation par Steve Moore et Brian Lewis, en vrai (j’ai déjà le Cirque des Vampires par Bolland ^^)

Ah ? Je n’étais pas au courant de ces adaptations ! C’est bien ?

C’était des adaptations de 10-15 pages dans un mag dédié aux films de la Hammer. Pour Le Cirque des Vampires, Bolland est égal à lui-même. Il compose quelques pages saisissantes (les jeunes jumeaux, le « maître » vampire dans son repère) ^^

Comment ça !?! Plus de lecture de BD ?!? Mais comment as-tu pu t’amputer d’une telle source de plaisir ? 😀

Tu l’auras devine : la playlist composée par les titres de chapitre ne me parle pas non plus.

Ni vampire, ni karaté : certes, toutefois je n’étais pas en situation de refuser cette lecture, car le premier tome m’a été offert par mon fils, et le second gentiment prêté par Bruce. En outre, le dispositif de cases à découvrir comme sur un plateau de jeu a parfaitement fonctionné avec moi.

Jimi Hendrix : pas mon morceau préféré, mais un thème en parfaite adéquation avec la BD. 🙂

Ah non, vraiment, ça va faire des mois que je n’ai pas lu de BD, à part les Tintin pour les articles. Je n’en ai plus du tout envie. Je retombe dans une grosse période où ça ne me branche plus du tout. Une vraie corvée (j’ai eu une période comme ça entre 25 et 35 ans)

Sinon, pour cette histoire de sujet qui ne parle pas de vampires, évidemment je plaisante. Je trouve ici le sujet extrêmement intéressant. Je t’avais d’ailleurs fait un retour là-dessus dans le 1° article : Cette réflexion sur le renoncement qu’amène la vie d’adulte, la vie de famille, la vie professionnelle, c’est forcément un sujet très fort, très profond et plein de résonnance pour des gens comme nous.

Je me doutais que le sujet te parle. Avec quelques années de plus que toi, il m’est possible d’évoquer une phase ultérieure : le questionnement sur tout ce qu’on n’a pas fait.

Une façon originale de traiter un thème qui me rebute (les tranches de vie) mais je continue à craindre que ce souci du détail et cette gestion parcellaire de l’espace des pages ne soient pas compatibles avec une vue de plus en plus défaillante… Merci pour cette analyse toujours fascinante d’une BD qui paraît très exigeante !

Tranche de vie, peut-être pas un thème, plutôt un genre aux possibilités infinies. J’aime beaucoup le conseil (vrai ou pas) donné à un journaliste débutant qui veut qu’à New York, il y ait autant d’histoires à raconter que d’habitants.

La mise en page coule de source parce qu’elle fait sens : elle apporte une spatialisation évidente, donnant à voir le ressenti qui peut être celui de chacun en passant d’une pièce à l’autre d’un appartement que l’on connaît, ou en découvrant l’une après l’autre les pièces d’un appartement qu’on ne connaît, d’un quartier qu’on ne connaît. Du coup la forme des planches apparaît naturelle, ne générant pas d’exigence particulière.

Ce qui a rendu ma lecture un peu laborieuse a été le délai entre les deux tomes : il m’a fallu du temps pour me remémorer les personnages et l’historique de leurs liens.

Hello.

Je ne sais toujours pas quoi penser de cette bd que j’ai pourtant feuilleté suite à ton premier article.

Je n’arrive pas à comprendre de quoi cela parle. Et puis une impression que l’effort consenti vis à vis de la narration nuit à l’immersion dans le récit même.

Ce n’est peut être qu’une impression ? La forme l’emporte t elle sur le fond ?

Pas très fan non plus de la colorisation.

Bonne BO sachant que j’ai toujours du mal à écouter Jimmy Hendrix sur la durée (on dira que ce n’est pas l’artiste qui passe le plus à la maison ….).

De quoi ça parle : de la conception de la vie qu’en a l’auteur, des individus avec des projets différents que les circonstances font se rencontrer ou s’éloigner, que les accidents de la vie rapprochent ou séparent.

Dans ce deuxième tome, il m’a semblé qu’un thème majeur est celui de l’adulte trentenaire qui prend conscience de ce qu’il est devenu, de l’écart avec ce qu’il avait imaginé étant plus jeune, de la réduction progressive et inéluctable du champ des possibles de chemin de vie.

La forme marque l’esprit par sa singularité, pour autant l’histoire accapare à nouveau rapidement l’attention. En clair, j’étais plus intéressé par l’histoire que par les effets de construction de planche.

Une belle mise en perspective et un (h)examen sous plusieurs angles qui me donne très envie de lire cette BD. Je suis même allé chercher d’autres planches sur le net ainsi qu’une interview de l’auteur assez intéressante (rajouter www)

comixtrip.fr/dossiers/entretien-avec-pierre-jeanneau-tanibis/

Merci pour l’interview, JP… Et pour les calembours bien franchouillards… heu… je veux dire hex-agonaux. 🙂

Tu es beaucoup plus enthousiaste que moi.

Comme toi, j’ai perdu la connexion (eh!) avec les personnages entre les deux volumes et si l’architecture de l’album reste toujours aussi impressionnante, elle prévaut à mon sens sur le fond des histoires de ce récit choral somme toute, très banal.

En en y repensant à l’occasion de la parution de cet article, je me dis que la structure chorale fonctionne bien pour montrer comment ces différentes vies s’entremêlent, produisent des incidences les unes dans les autres, tout en étant distinctes et éloignées.

J’ai oublié de demander : la série est finie ou d’autres tomes vont suivre ?

J’ai cru comprendre que la série est finie.

Merci Présence pour la suite de cette présentation. Ton article où tu invoques le jeu de plateau et le jeu vidéo me donne encore plus envie de tenter l’expérience d’une bd originale, je la garde donc comme idée dans un coin même si cela semble être une lecture exigeante.

Je connais bien les groupes Metz, The National et Mogwaï mais pas du tout les autres. As-tu tenté de lire ces bds en écoutant la chanson citée en même temps ? Je l’avais fait avec la playlist que Derf Backderf avait faite pour Punk Rock et Mobil Homes et ça collait magnifiquement.

La BO : mon album de Hendrix favori, un excellent choix de chanson.

Je fais partie de ces vieux qui écoutent encore des albums en entier, et sur support physique. 😀

Du coup, le principe de playlist ne correspond pas à mes habitudes d’écoute. Par ailleurs, je lis pour partie dans les transports en commun, où je n’ai pas de moyen d’écoute de musique sur moi.

Sur la possibilité d’une suite, je complète : le tome 2 se termine avec la réponse à la question initiale du tome 1 (Mais que font les affaires de Faustine chez Javier ?) apportant ainsi un sentiment de fin et de complétude du récit.

Merci pour les précisions !

Il m’arrive très rarement de remettre un disque en support physique, par contre j’écoute autant de playlists que d’albums et je peux toujours en écouter. Je me suis même offert un casque réducteur de bruit que j’utilise énormément : les open spaces, c’est la plaie.

Les open spaces, c’est L’HORREUR…

J’ai enfin lu les deux tomes, empruntés hier en médiathèque. Après lecture, je n’ai pas résisté à gribouiller une feuille pour retracer les connexions entre les personnages. Au bout de l’exercice, j’ai trouvé que l’auteur avait très bien construit sa « tapisserie », pour reprendre un terme utilisé dans l’article de Présence. Au-delà du récit choral, j’ai ressenti quelque chose de plus étendu, notamment à travers les bribes de dialogues sur des personnages lambdas au fil des pages. L’impression que l’auteur nous donnait à voir le monde, du moins une fraction du monde, et des gens qui vivent dedans, avec leurs joies, leurs peines et leur insignifiance, où pourtant chacun est le héros de sa propre existence.

Alors que le choix de la perspective isométrique implique un dessin « faux », l’auteur parvient paradoxalement à dégager un sentiment de véracité.

Sans tes articles, je ne serais jamais allé à la rencontre de cette BD mais je suis content de l’avoir fait, même si la lecture me laisse des impressions ambiguës.

Bonjour JP,

Merci pour ce retour très nourri.

J’ai lu avec attention ton schéma posté sur facebook. Je n’étais pas allé jusqu’au schéma, j’en étais resté à une prise de note, avec un mal de chien pour rétablir le prénom de chaque personnage, et ses liens avec les autres.

Pour la petite histoire, le tome 1 m’avait été offert par mon fils.