Focus : Le cinéma de John Waters

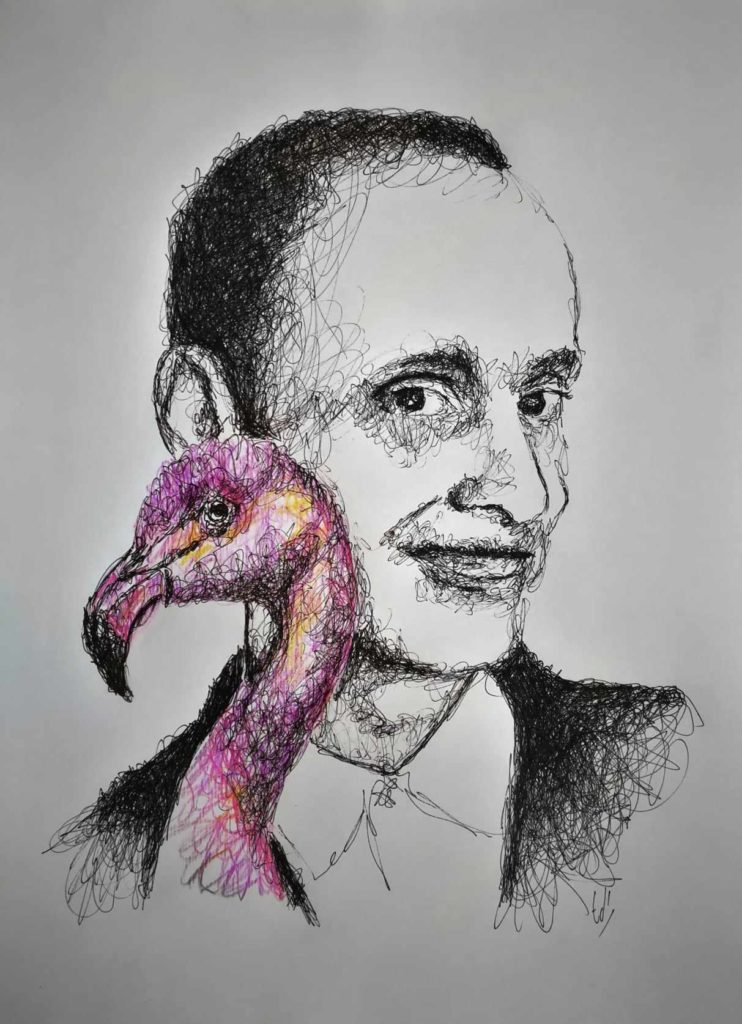

Un article de LUDOVIC SANCHESDessin d’ED ILLUSTRATRICE

Bienvenue dans la Bruce Team, Ludovic ! Hope you survive the experience !

©Edwige Dupont

Retour sur la filmo de John Waters, sale gosse du rock et de l’underground, cinéphile et dandy lettré devenu malgré lui icone de la culture pop, qu’il apparaisse dans LES SIMPSONS, dans la série des CHUCKY ou dans JACKASS et qui a même eu droit à sa figurine Funko.

On dit souvent qu’il vaut mieux ne pas rencontrer ses idoles, mais si je devais faire connaissance avec quelques unes des figures de ma cinéphilie, John Waters ferait sans doute partie de la liste. En effet, comment résister à la sympathie qui émane de ce personnage unique, mélange d’excentricité et d’élégance, d’intelligence et de malice.

Un cinéaste qui n’aura cessé en cinquante ans de carrière d’envoyer se faire voir ailleurs toute forme de respect et de bienséance et de piétiner le bon gout avec une obstination qui force l’admiration. Dans le monde de John Waters, tout le monde est convié à la fête, personne ne sera épargné, tout un chacun, vous comme moi, sommes susceptibles d’être tournés en dérision, outragés, choqués, offensés, dégoutés, scandalisés mais dans une leçon de tolérance exemplaire, personne ne sera exclu et tous pourront se laisser aller dans un grand éclat de rire cathartique.

John Waters, cet enfant sage né en 1946 à Baltimore dans le Maryland, ville qu’il n’a jamais vraiment quitté, traverse les lisses années 50 de l’ère Eisenhower en manifestant un gout précoce pour le bizarre. Si ses parents et surtout sa mère lui dispensent une éducation catholique bon teint, ils ne le brimeront jamais dans ses élans créatifs juvéniles (quand il crée des spectacles de marionnettes), ni dans sa fascination pour les spectacles de freakshow ou pour les faits divers criminels sordides qui se retrouveront dans ses films. Waters est autant un enfant de l’Amérique traditionnelle que de la contre-culture qui fait irruption dans les années 60, une décennie de contestation que Waters vit comme une grande émancipation festive. D’un bar d’une banlieue de Baltimore fréquenté par des beatniks à ses escapades newyorkaises pendant lesquelles il découvre la marijuana et le LSD, c’est un monde différant qui s’ouvre à lui.

Elvis Presley vient bousculer la bienséance de cette époque et Waters le découvre sur le poste de télé et c’est comme une révélation de son homosexualité dira-t-il. Sa fine moustache, il la doit à son autre idole, Little Richards. La transgression l’attire et le fascine. Et elle s’exprime à travers sa cinéphilie, à l’époque il y a encore les bonnes sœurs et les cours de catéchisme où on vous dit quel film aller voir et lesquels ne pas voir. Evidemment, l’interdit excite sa curiosité. A New York, il découvre le cinéma d’exploitation (les films d’Herschell Gordon Lewis et de Russ Meyer) et son absence totale de bon gout, le cinéma d’auteur européen et sa radicalité (les films de Bergman qu’il va voir avec son ami Glenn Milstead, futur Divine, complètement défoncé au LSD et qui les faisaient flipper) et le cinéma underground de Kenneth Anger, Jack Smith, Andy Warhol, l’idée d’un cinéma produit totalement en dehors des normes et du système malgré l’absence de moyens. Ca plus la lecture de Jean Genet, de William Burroughs ou d’Allen Ginsberg, c’est une sacrée formation.

Mais son film matrice n’en reste pas moins LE MAGICIEN D’OZ. Car après tout , que fera d’autre John Waters que de recréer dans sa Baltimore natale dont il filmera souvent l’hiver gris et froid un univers imaginaire où tout son gout pour la transgression, la folie, l’excentricité pourront s’exprimer. Et cela se fera grâce à la famille que Waters va se créer, une troupe de fidèles qui le suivront toute sa vie, Pat Moran, sa directrice de casting, David Lochary, Edith Massey, Mink Stole, Cookie Mueller, Mary Vivian Pierce et bien sur Divine.

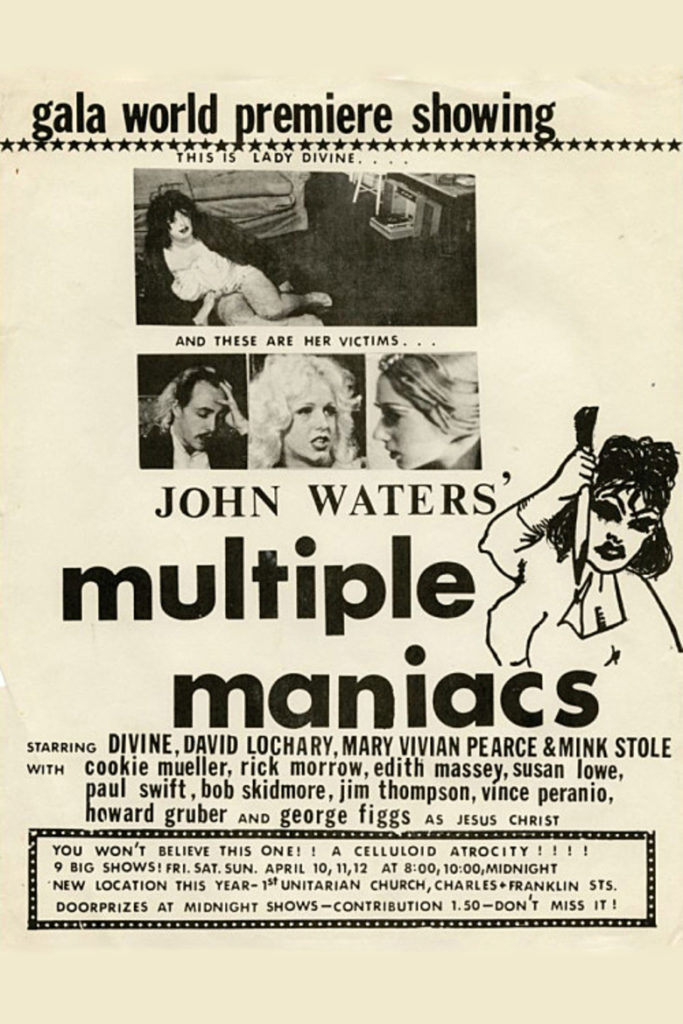

MULTIPLE MANIACS (1970) / PINK FLAMINGOS (1972)

Après plusieurs courts métrages, c’est dans son premier long MONDO TRASHO que Waters crée le personnage de Divine tel qu’il va rentrer dans la légende dans les deux films suivants. Glenn Milstead emménage avec sa famille à quelques pâtés de maison de là où vit John Waters. Ils sont au lycée quand ils se rencontrent et deviennent amis. C’est grâce à David Lochary que Glenn Milstead se met à fréquenter les bars gays et découvre la culture drag. Prenant à contrepied les codes de cette culture visant à s’approprier l’élégance et le glamour d’icones de la beauté féminine, le personnage de Divine oppose une extravagance, une agressivité et une insolence d’autant plus spectaculaire quand on voit à quel point Glenn Milstead était un grand garçon aussi doux que timide. Divine est une figure « queer » au sens premier du terme, au sens de « bizarre » « étrange ».

Dans MULTIPLE MANIACS, elle est la vedette d’une sorte de freak show misérable dans lequel toute une faune de marginaux se donnent en spectacle et épouvantent les bonnes gens de Baltimore. Le « freak show » est un motif important du cinéma de Waters, car chez lui, la dimension monstrueuse est essentielle.

C’est le côté Tod Browning du cinéma de Waters, vous êtes fascinés autant qu’horrifiés par des êtres différents de vous, vous nous considérerez comme des monstres, et bien on va vous en donner de la monstruosité !! Divine est un personnage hargneux, brutal, cruel, vindicatif et irrécupérable. Ce personnage, Divine continuera à le jouer sur scène avec la même rage folle dans des spectacles où il apostrophe le public, vitupère, insulte sans la moindre retenue, tel un authentique punk avant la lettre. A la fin de MULTIPLE MANIACS, Divine, après avoir été violée par un homard géant (!), sombre dans une folie meurtrière et erre dans Baltimore, la bave aux lèvres, terrifiant les passants, comme un zombie d’un film de Romero ou tel un Godzilla travesti.

PINK FLAMINGOS pousse le bouchon plus loin : Divine tient à y défendre sa réputation de la personne la plus répugnante au monde ! Voulant faire encore pire que dans MULTIPLE MANIACS, Waters devra trouver un final encore plus choquant dans une scène qui deviendra mythique mais en attendant toutes les atrocités sont permises, présentées par un narrateur sensationnaliste (John Waters lui-même) dont la voix off de bateleur ne cesse de nous avertir des horreurs à venir : on s’adonne à l’exhibitionnisme, à la zoophilie, à l’inceste et au cannibalisme dans la joie et la bonne humeur. Le long travelling filmé en voiture où Divine traverse les rues de Baltimore sur un tube de Little Richards telle une star de cinéma flamboyante avec son maquillage outrancier, sa robe brillante, sa poitrine opulente moulée comme deux missiles destructeurs, la démarche triomphale sous les yeux effarés des passants constitue une des images phare du cinéma de Waters.

Suite à quelques projections plus ou moins clandestines dans des festivals et sur des campus, PINK FLAMINGOS sera repéré par Ben Barenholz, le propriétaire du Elgin Theater à New York qui depuis la fin des années 60, projette des films étranges et/ou oubliés en séance de minuit pour un public avide de cinéma différant. Le concept des « midnight movies » crée un effet de culte suite au succès de EL TOPO, le western halluciné de Alejandro Jodorowsky et va booster la popularité de PINK FLAMINGOS, préparant le terrain pour le film qui sera l’autre monument « camp » de l’ère des « midnight movies », THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW.

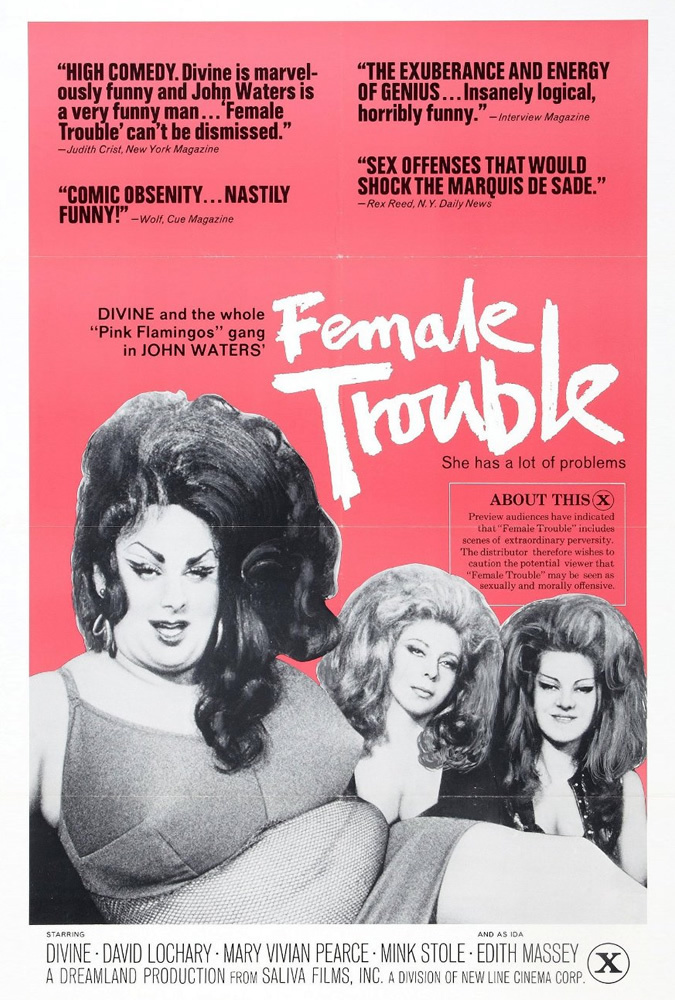

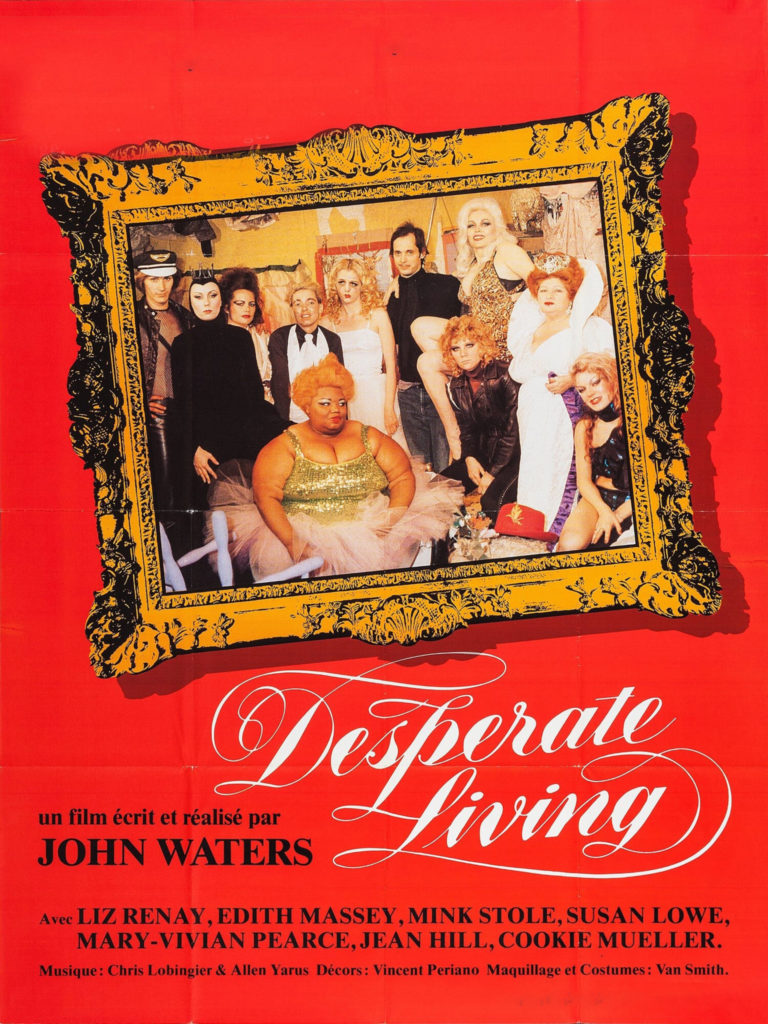

FEMALE TROUBLE (1974) / DESPERATE LIVING (1977)

Plus ambitieux tant sur le plan narratif que formel, FEMALE TROUBLE offre à Divine le personnage de Dawn Davenport qui lui permet de créer une de ses performances les plus hallucinantes. Adolescente perturbée au sein d’une famille adoptive, lycéenne à problème, Dawn est le personnage idéal pour ce « cautionary tale » perverti, l’héroïne s’enfonçant dans les turpitudes les plus sordides (tout à tour délinquante, fille-mère, prostituée), un trajet qui se voudrait édifiant si Waters n’y opposait pas un regard amoral et ironique sur le culte de la personnalité et la fascination pour le sordide. C’est en étant défigurée par de l’acide que Dawn devient un modèle de beauté et sa cavalcade sanglante culmine en une inénarrable performance artistique dans laquelle, suivant les préceptes du surréalisme et d’André Breton, elle finit par dégainer une arme et tirer dans la foule des spectateurs. La farce grotesque atteint ici un point limite dans la satire grinçante d’une époque de l’histoire des Etats Unis, à mi-chemin entre les crimes de la famille Manson (auxquels la plupart des films de Waters de cette époque font directement référence) et le meurtre de John Lennon et la tentative d’assassinat sur Ronald Reagan quelques années plus tard.

DESPERATE LIVING est peut-être mon film préféré de Waters, un des plus drôles, des plus aboutis, un des plus méconnus pourtant. C’est sa version personnelle, un remake lesbien, trash et anarchiste du MAGICIEN D’OZ. Mink Stole y livre une performance survoltée et hilarante en desperate housewive bourgeoise, conservatrice, névrosée et paranoïaque (comme si Waters avait anticipé les tendances réactionnaires de l’Amérique de Trump). Quand avec l’aide de sa domestique, elle finit par assassiner son mari, toutes les deux prennent la fuite et échouent à Mortville, bidonville hallucinant abritant tous les marginaux et les criminels des Etats Unis sous l’empire d’une reine tyrannique campée par l’inénarrable Edith Massey. Jean Hill dans le rôle de la servante se mue vite en une créature proche de Divine, ici absente du long métrage. Parmi les nouvelles venues, il y a aussi Liz Renay, flamboyante Marilyn des bas-fonds. Dans ce monde fantasmatique, Waters fait cohabiter la satire avec la possibilité d’une utopie, la révolution, l’anarchie s’opposant à une réalité aliénante et une société normative. DESPERATE LIVING n’en reste moins pas un succès mitigé pour Waters qui sent alors que la vague des « midnight movies » est en train de s’épuiser. C’est la fin d’une époque.

POLYESTER (1981) / HAIRSPRAY (1988)

POLYESTER remet Divine sur le devant de la scène en mère de famille et femme au foyer esseulée. C’est un tournant dans l’œuvre de Waters, il abandonne ici l’esthétique underground et sort des budgets microscopiques de ses débuts. Il s’agit de se fondre dans un autre cinéma car l’époque a changé, l’Amérique des années 80, prise d’un désir obsessionnel de normalité (fini le culte de la marginalité des années 70), se fabrique la fiction d’un monde idéal, un immense cliché se nourrissant du revival et de la nostalgie pour un Age d’Or, celui des années 50. L’esthétique « camp » du cinéma de Waters est totalement raccord avec cela, en ce qu’il permet de tendre un miroir à cette Amérique là: le « camp », c’est l’excès, l’outrance, le grotesque érigé en régle d’or, le kitsch volontaire, la normalité poussée à son point terminal d’hystérisation, une inversion totale des valeurs propice à l’ironie, à la satire et la dérision.

De ce point de vue là, si Waters semble pasticher une imagerie publicitaire et télévisuelle qui devient la toile de fond de l’American Way of Life et qu’il livre aussi sa version des mélodrames féminins à la Douglas Sirk (comme l’avait fait avant lui Fassbinder), il rejoint d’autres cinéastes contemporains qui vont s’approprier ces mêmes clichés et les détourner, exemplairement Joe Dante, John Landis ou le David Lynch de BLUE VELVET et de TWIN PEAKS. Le gimmick crétin qui donne sa raison d’être à POLYESTER, l’ODORAMA, qui permettait aux spectateurs de sentir les odeurs du film, permet d’accéder à la vérité sous la blague de potache: derrière la propreté aseptisée des images, il s’en dégage une puanteur pestilentielle. Divine, qui revendiquait jusque ici fièrement sa monstruosité, sacrifie au sacro-saint happy end en se félicitant d’être devenue si normale.

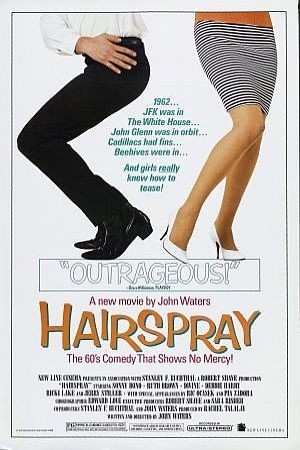

HAIRSPRAY poursuit cette veine retro-nostalgique en reconstituant l’époque des shows télévisés de danse pour ados, rythmés par les tubes de l’âge d’or de la pop teenage song des sixties. Sous la nostalgie idéalisée plane évidemment l’ombre du racisme, en pleine période de ségrégation raciale avant l’adoption des nouvelles lois fédérales de 1964 à 68. Le « Corny Collins Show » et la ville de Baltimore deviennent le théâtre de la lutte, mais c’est l’utopie qui constitue ici le moteur du geste politique, permettant enfin aux jeunes des communautés blanches et noires de la ville de pouvoir danser ensemble à la télé sur les mêmes chansons. Divine y joue cette fois ci une mère de famille aimante et heureuse, celle de l’héroïne du film, Tracy et quand elle emmène sa fille acheter des vêtements pour aller concourir à l’émission, un travelling la montrant passer devant les devantures des boutiques d’une rue de Baltimore évoque le plan célèbre de PINK FLAMINGOS. Sauf que cette fois ci, plus personne n’est là pour s’offusquer du look de Divine.

HAIRSPRAY restera le plus gros succès commercial de John Waters (ironiquement le dernier, tous ses films suivants seront plus ou moins des bides) et sans doute le film avec PINK FLAMINGOS dont on lui parlera jusqu’a la fin de ses jours : il a été adapté en comédie musicale à Broadway puis le spectacle a donné lieu à un film, Travolta y reprenant le rôle de Divine, puis une adaptation télé en direct. Des producteurs ont même tenté de convaincre Waters d’en écrire une suite et même ensuite un pilote pour une éventuelle série télé mais aucun de ses projets n’a abouti. Après s’être faite remarquée dans quelques rôles chez Paul Bartel et Alan Rudolph et certaines de ses chansons ayant été des tubes dans les années 80, Divine est au sommet de sa popularité. Quelques jours après la sortie de HAIRSPRAY et alors qu’il s’apprêtait à jouer un rôle dans la série MARIES, DEUX ENFANTS, Glenn Milstead décède brutalement dans sa chambre d’hôtel à Hollywood à l’âge de 42 ans. John Waters ne s’en est jamais vraiment remis.

CECIL B. DEMENTED (2000)

© Studio Canal

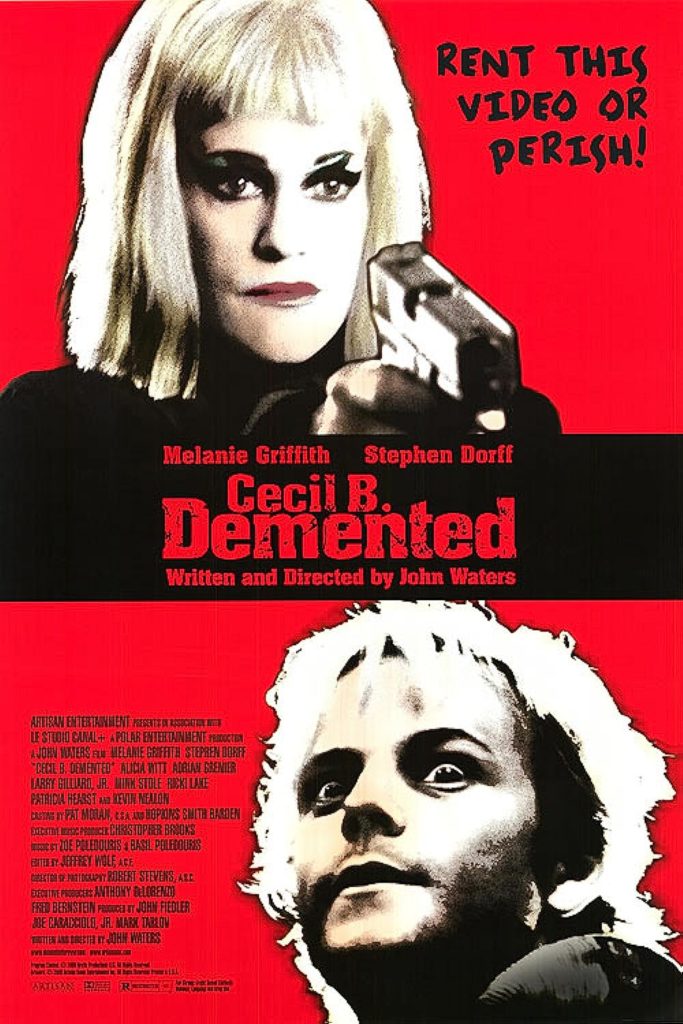

Après avoir offert à Kathleen Turner un de ses rôles les plus déments en mère de famille aimante trouvant un exutoire en devenant… une tueuse en série dans SERIAL MOTHER, John Waters réussit à nouveau à attirer un star féminine dans CECIL B. DEMENTED en la personne de Mélanie Griffith qui s’auto parodie ici en vedette hollywoodienne sur le retour (elle fut d’ailleurs injustement nommée « pire actrice de l’année » pour ce rôle aux Razzies Awards, une vraie bande d’abrutis ceux là décidemment, pires que les vieux croutons des Oscars), kidnappée par une bande de terroristes et qui, sur le mode du syndrome de Stockholm, va épouser leur cause : la défense du cinéma comme art, du cinéma indépendant contre le système des studios. A la tête de cette bande de fous, un certain Cecil B. Demented qui pratique un cinéma guérilla, qui évoque le cinéma fait avec les moyens du bord des débuts de Waters, et prêt à mourir pour son art. Accueilli fraichement à sa sortie, c’est un film que j’adore et qui respire la passion du cinéma de Waters s’exprimant ici dans l’explosion cathartique d’un terrorisme rigolard.

Le générique d’ouverture apparait à l’image du film aujourd’hui prémonitoire, avec son montage de devantures de salles de cinéma certaines désaffectées et laissées à l’abandon (comme celle qui sert de planque à la bande des terroristes) et d’autres reconverties en église ou pour des galas d’anciens combattants ou arborant des titres de films aberrants sur leur marquise (VERTIGO THE REMAKE, dire que ce film va peut-être finir par exister vraiment !!!), Waters avouant dans son autobiographie que la plupart d’entre elles ont fermées depuis. Paul Schrader fera une séquence similaire dix ans plus tard dans THE CANYONS, montrant des salles de cinéma en ruine dans les rues de Los Angeles. On sait ce qu’il en est depuis que la pandémie est passée par là. La blague aujourd’hui a une toute autre portée, comme si Waters était raccord avec le tournant pris par Hollywood à l’aube des années 2000 et qui est devenu aujourd’hui un vaste magasin de jouet, conçu pour vous fourguer leur camelote grâce à des films totalement abrutissants qui n’ont plus rien à voir avec du cinéma, qui lobotomisent vos cerveaux et annihilent votre âme. Waters nous avait déjà dit tout ça : ce qu’il faudrait, c’est qu’Hollywood meurt de sa belle mort, une bonne fois pour toute.

EPILOGUE

A cette époque, Waters galère déjà beaucoup pour financer ses films. A DIRTY SHAME, sorti en 2004, reste son dernier. On oublie souvent en France que John Waters reste quelqu’un de très actif et que c’est un artiste polyvalent. C’est un grand amateur d’art qui expose et collectionne, en 2020, il a d’ailleurs fait donation d’une grande partie de sa collection au musée de sa ville natale Baltimore. Il participe à l’organisation du festival de cinéma de Provincetown dans le Massachusetts, il a fait de nombreux cameos dans des films, des apparitions dans des séries et des shows télés, il a animé un camp de vacances en 2014 dans le Connecticut, il a filmé en vidéo un remake pour enfants de PINK FLAMINGOS intitulé KIDDIE FLAMINGOS (ca ne s’invente pas), il tourne depuis plusieurs années dans le monde entier avec son one-man show et surtout il écrit.

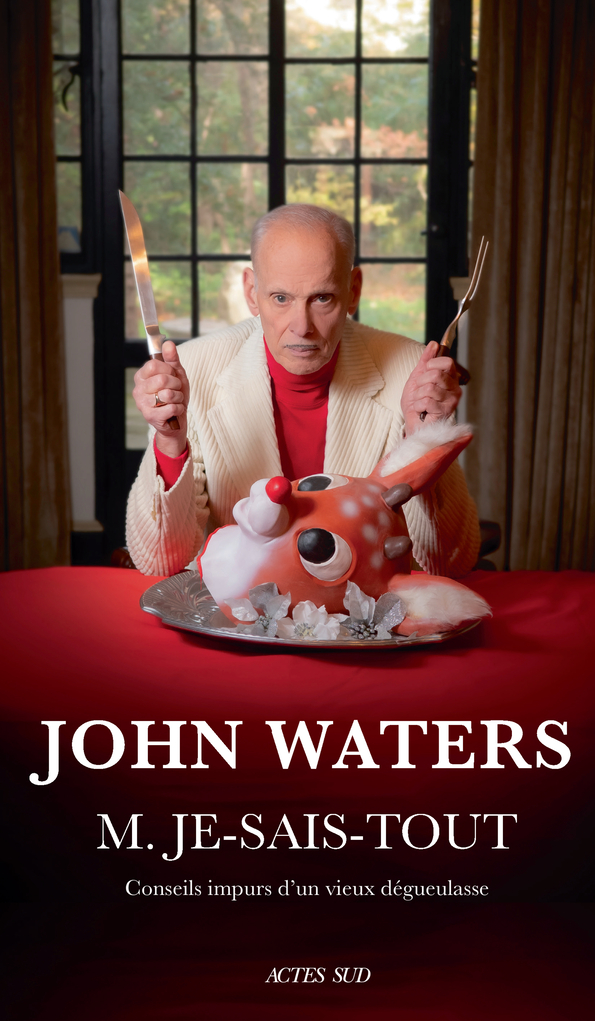

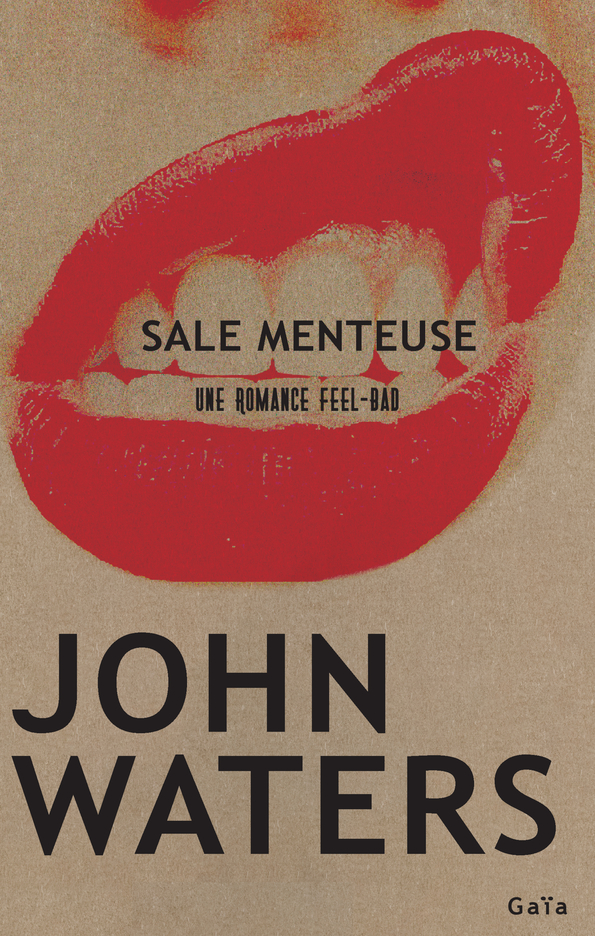

En français est paru « Mr. Know-It-All » traduit « M. Je-Sais-Tout: Conseils impurs d’un vieux dégueulasse » aux éditions Actes Sud en 2021 et qui mêle textes autobiographiques et considérations diverses, des textes souvent très drôles, en partie extraits de son spectacle sur scène. « Liarmouth » son roman a été traduit cette année sous le titre « Sale menteuse. Une romance feel-bad » chez Gaia, mettant en scène une héroïne typiquement Watersienne, Marsha Sprinkle, mythomane, kleptomane, méchante, antipathique, dégoutée par les fonctions naturelles du corps (elle ne supporte ni le sexe, ni la nourriture, ni la défécation) dans une fantaisie survoltée mais un brin longuette qui visiblement pourrait être adaptée en film prochainement. Rappelons surtout que l’œuvre de John Waters reste aujourd’hui peu visible en France, indisponible sur la plupart des plateformes de streaming ou alors dans des vieux DVD qui datent tous d’il y a une vingtaine d’années et désormais introuvables et la plupart (à part CRY BABY et SERIAL MOTHER) restent inédits chez nous en Blu-Ray.

LA BO du jour

Bienvenue ! Merci d’avoir retracé le parcours d’un artiste que je ne connais que très peu, et de m’avoir permis de découvrir son oeuvre. En effet, je crains de n’avoir vu qu’un seul film de Waters (SERIAL MOTHER). Pourtant, j’ai l’impression qu’il a laissé une forte trace. Les comédies des frères Farrelly, le style d’humour de Tom Green semblent des versions assagies du cinéma de Waters. Pour ses difficultés récentes à monter un projet au cinéma, je me demande si ce n’est pas dû à une banalisation dans la culture populaire des transgressions de ses films passés.

merci à toi !

je suis totalement d’accord avec ton analyse : le cinema de Waters a aussi influencé une partie du cinéma de ces trente dernières années et même la culture populaire en général et ca explique aussi le changement de son statut dans l’industrie du cinéma américain. Ses films sont indissociables de l’époque et du contexte dans lesquels ils ont été produits, pour autant ça ne le rend ni datés ni dépassés et ils méritent d’être vus ou redécouverts.

Soit le bienvenu, Ludovic.

Je viens de terminer « M. Je-Sais-Tout » offert par ma femme, qui a donc très bon goût. J’ai préféré la « première partie », quand il revient sur sa carrière. Forcément cela me parlait plus, ayant eu la chance de voir quelque un de ses films (je te rejoins, ils sont introuvables, pas de rediffusion).

Comment as tu sélectionné les films que tu souhaitais mettre en avant ? Pas de CRY BABY, avec un tout jeune Johnny Deep qui cassait son image de 21 Jumpstreet. Et quand même SERIAL MOTHER, qui me semble le film le plus « hollywoodien » de sa filmo.

Ouvrage pointu sur les références. Compliqué parfois, mais les anecdotes sont géniales et surtout on sent l’homme derrière le performeur. J’ai par contre, adoré son idée de restaurant.

C’est un superbe article que tu signes là avec une prose agréable. J’ai pris beaucoup plaisir à te lire et cela me donne des idées pour mes prochaines articles qui seront orientés cinéma.

La BO : forcément super titre bien à propos et une enveloppe new age que j’ai apprécié.

merci pour tes remarques et tes compliments !

ma sélection s’est faite de manière très subjective mais j’ai quand même mis l’accent sur les années 70 car même si ces films sont connus, ils restent peu vus car peu diffusés.

pour la suite j’ai pris des films qui me paraissent des jalons de l’évolution de da carrière mais aussi j’espère l’avoir explicité, du contexte du cinéma hollywoodien de l’époque, jusqu’à CECIL B DEMENTED qui a même une dimension prémonitoire et boucle la boucle en quelque sorte.

Wouah, super article !!!!

Ca me ramène à ces années déjà lointaines où j’écumais les séances du Musée du cinéma de Bruxelles et où je ne ratais pas les projections des films de John Waters dès que l’occasion se présentait.. J’ai encore un souvenir très fort de plusieurs de ces séances, surtout de celle de Pink Flamingos.

De manière assez étrange, je repensais déjà à ça pas plus tard qu’hier après la vision du magnifique film « All the beauty and the bloodshed » que la documentariste Laura Poitras a consacré à la photographe Nan Goldin. On y voit passer fugitivement John Waters mais surtout on peut y voir beaucoup d’images très émouvantes de Cookie Mueller,qui fut une proche de Goldin après avoir joué dans plusieurs films de Waters. Comme beaucoup d’artistes de la scène underground, Cookie Mueller a succombé au fléau du sida. Elle n’avait que 40 ans.

merci beaucoup !

je t’envie d’avoir pu découvrir certains de ses films en salles !

et en effet il aura fallu attendre aussi longtemps pour découvrir les gens qui formaient la galaxie John Waters dont Cookie Mueller et il faut conseiller ses deux recueils de texte traduits en français il y a deux trois ans qui sont un régal à lire.

John Waters : un réalisateur dont j’ai juste dû voir passer le nom une fois ou deux, oui j’avoue mon inculture.

Je ne m’attendais certainement pas à ce que la liste de ses références se termine avec Le magicien d’Oz ?!?

Divine : j’avais dû voir une ou deux références à ce personnage, mais sans m’y intéresser davantage : quelle composition, plus que de la provocation, quel outrage aux bonnes mœurs !

Pink Flamingos : j’en avais entendu parler pour la scène où Divine mange un étron que je n’ai pas réussi à regarder en entier en sachant qu’elle est authentique.

Desperate living – Waters fait cohabiter la satire avec la possibilité d’une utopie, la révolution, l’anarchie s’opposant à une réalité aliénante et une société normative : beau programme.

Les films suivants apparaissent tout aussi libertaires et provocateurs : quel cinéaste !

Merci beaucoup pour cette acculturation de qualité.

merci à toi !

oui Waters a d’ailleurs une cinéphilie assez classique, ce qui peut paraître surprenant au regard de l’anticonformisme de ses films. Il adore Douglas Sirk, Elia Kazan, Joseph Losey et le cinéma d’auteur européen Fassbinder ou Bergman…

La scène de Pink Flamingos dont tu parles dans l’article avec la musique de Little Richards est d’ailleurs un clin d’oeil au film The girl can’t help it de Frank Tashlin avec Jayne Mansfield.

Bravo également à Ed, qui nous gratifie une nouvelle fois d’une superbe illustration.

Bienvenue Ludovic ! Merci pour ce très bel article, très agréable à lire et très informatif. Je connais John Waters mais j’ai dû voir un ou deux de ses films, et encore, ceux des années 80, Cry Baby et Hairspray sans doute. Pour sûr je n’ai pas vu les autres, même si j’en ai évidemment entendu parler (comment oublier le concept de l’Odorama ?).

Tout ça parce que j’ai vu un ou deux reportages sur la galaxie Waters, dont un qui présentait la scène dont parle Présence : c’est difficilement regardable.

De la même façon, j’ai très peu vu de Fassbinder (deux ou trois films lors d’une rétrospective sur France 2 il y a bien longtemps) et autant de Sirk, Russ Meyer et Elia Kazan (pour ce dernier, j’ai un vif souvenir de L’ARRANGEMENT avec Kirk Douglas, que j’ai vu il y a plus de trente ans pourtant). Bref, je manque cruellement de culture dans tout ce que tu cites et explicites dans cet article. Merci donc pour m’éclairer un peu plus !

La BO : j’ai enfin écouté les Vaselines récemment et j’aime bien même si c’est peu rude sur la longueur d’un album. Super choix dans tous les cas.

PS : encore un beau portrait délicat de Ed. J’adore comme elle dessine les regards.

Merci Jyrille !

Ravi de te faire découvrir quelques trucs ! J’aimerais faire aussi un article du même genre sur Russ Meyer ! Ce sera peut-être le cas bientôt !

J’ai découvert tardivement les Vaselines aussi mais j’écoute régulièrement la compil ENTER THE VASELINES qui est un disque que j’aime beaucoup.

Welcome on board !

Et bien merci pour cet article didactique sur un cinéaste dont j’ignore quasi tout ^^ Je pense que je n’ai vu que SERIAL MOTHER. Pour le reste c’est zéro ^^

L’extrait, bien connu, où Divine se fait un casse-dalle d’une déjection canine, m’a un peu éloigné de ce réalisateur :))

Par contre j’aimais bien l’originale de la BO (par la même Divine). La reprise ici présentée est sympa également.

« Dans le monde de John Waters, tout le monde est convié à la fête, personne ne sera épargné, tout un chacun, vous comme moi, sommes susceptibles d’être tournés en dérision, outragés, choqués, offensés, dégoutés, scandalisés mais dans une leçon de tolérance exemplaire, personne ne sera exclu et tous pourront se laisser aller dans un grand éclat de rire cathartique ».

Je serai très curieux de connaître désormais les effets de ses films sur la génération des offensé.es e naturellement celle de Waters. C’est un vieux monsieur désormais. Est-il resté lucide ou a t-il viré réac’ comme beaucoup d’anciens provocateurs ?

Le fait qu’il ait son effigie dans ces horribles figurines funko pop prouve qu’il a été digéré ce qui est finalement une réussite en soi. Quoique…

« . A la fin de MULTIPLE MANIACS, Divine, après avoir été violée par un homard géant (!), sombre dans une folie meurtrière et erre dans Baltimore, la bave aux lèvres, terrifiant les passants, comme un zombie d’un film de Romero ou tel un Godzilla travesti. » Je veux voir ce film !

Comme les copains je n’ai vu de lui que SERIAL MOTHER et CRY BABY.

Le fait que son oeuvre ne soit pas diffusé sur les plateformes de streaming est à la fois un échec et une victoire : rester underground 40 après, chapeau.

Merci pour cette excellente entrée en matière et sans odorama.

La BO : j’adore. Kurt Cobain reprenait leurs chansons. C’est comme ça que je les ai découverts.

En relisant le résumé de cette fin de MULTIPLE MANIACS, je me dis que le MEET THE FEEBLES de Peter Jackson est un hommage à John Waters, entre le massacre final et une scène de dégustation coprophage…

Je crois que John Waters n’a en fait pas beaucoup changé avec le temps. Le monde a changé mais lui n’a jamais cessé de le regarder avec cette même ironie, cette même curiosité amusée, cette envie de rire et de provoquer. Je ne vois pas de mélancolie chez lui et encore moins une aigreur qui pourrait en faire un vieux con. Il est trop fin et intelligent pour ça.

C’est en effet ce que l’on ressent dans son livre. Je ne le trouve pas plus « assagi » qu’avant. Il reste le même, le contexte dans lequel il s’exprime étant différent.

Super article, notamment pour ce qu’il apporte parce que, vu les précédents commentaires, je me sens moins seul : Je suis complètement passé à côté de cette filmographie et de ce pan de la contre-culture !

Un bref rembobinage peut expliquer le phénomène : À l’époque où j’ai commencé à entendre parler de John Waters, il plaisait en particulier à des gens que je détestais : Les bobos friqués que je croisais dans les vernissages (j’étais étudiant en arts plastiques), qui en faisaient une icone surgelée en même temps que John Coltrane (« j’adooooore John Coltrane » s’exclamait la connasse qui n’avait jamais écouté correctement un seul album du saxophoniste).

Quelques temps après, j’ai réussi à aimer Coltrane (quoique pas complètement non plus, certains de ses albums sont inécoutables), mais je n’ai pas eu envie de me plonger dans la filmo de Waters. Je le confesse donc avec une certaine honte avec le temps : Je ne connais rien à ce cinéaste. Je suis complètement passsé à côté. Je n’ai vu que CRY BABY (je trouve d’ailleurs surprenant le parti-pris de zapper les deux films les plus célèbres de l’auteur sans en justifier le choix ! 🙂 ), et je n’ai pas du tout été transporté, même si je n’ai pas détesté la chose non plus.

La BO : Je n’aime pas du tout du tout du tout. Pas du tout. Pas du tout. Du tout. Pas du tout. Je déteste.

Bon mais sinon j’ai l’air de critiquer mais j’ai passé un super moment à la lecture de l’article ! 😀

Il est trop tard pour que je raccroche les wagons (je ne me sens pas de cette école de cinéma de John Waters, c’est comme ça), mais c’est un super partage de culture, de souvenirs et de goûts. Un article didactique qui fédère plutôt que de diviser (j’en prends moi-même de la graine). J’en redemande ! Et surtout je dis un grand OUI à un article sur Russ Meyer, parce que j’aime les seins à m’en damner, parce que j’ai vu ses films, que je me revendique de cette série Z et parce que pour le coup, cette filmographie fait partie de ma culture !

« La BO : Je n’aime pas du tout du tout du tout. Pas du tout. Pas du tout. Du tout. Pas du tout. Je déteste. »

Ca va sans doute t’étonner mais moi non plus. 🙂 J’aime jamais aimé ce groupe. 🙂

« Et surtout je dis un grand OUI à un article sur Russ Meyer »

Eh bien, avec le mien, ça fait deux grands OUI.

Comme pour John Waters, je vais encore revenir à mes années de squat à la Cinémathèqe de Bruxelles mais j’ai eu la chance d’y assister à un weekend spécial Russ Meyer dont je conserve de magnifiques souvenirs. 7 films en 2 jours en présence de Russ Meyer lui-même qui nous a régalé de pleins d’anecdotes sur le tournage de ses films. Priceless.

« À l’époque où j’ai commencé à entendre parler de John Waters, il plaisait en particulier à des gens que je détestais : Les bobos friqués que je croisais dans les vernissages (j’étais étudiant en arts plastiques), qui en faisaient une icone surgelée en même temps que John Coltrane (« j’adooooore John Coltrane » s’exclamait la connasse qui n’avait jamais écouté correctement un seul album du saxophoniste). »

Les puristes punks, les bobos friqués, les connasses fans de Coltrane… t’as une liste longue comme le bras de gens qui influencent tes goûts. 🙂

« « Et surtout je dis un grand OUI à un article sur Russ Meyer »

Eh bien, avec le mien, ça fait deux grands OUI. »

Génial ! j’ai déjà deux lecteurs conquis ! 🙂

« t’as une liste longue comme le bras de gens qui influencent tes goûts : Je prends ça (depuis toujours) comme une sélection naturelle, un choix assumé : On ne peut pas tout connaître, tout lire, tout écouter et tout aimer. Alors je me laisse guider par mon instinct. Parfois, je rate certaines choses et je m’en mords les doigts (c’est comme ça que j’ai raté à l’époque la vague grunge et surtout Alice In Chains, dont la musique était faite pour moi). Mais la plupart du temps, c’est cool. Je vais à l’essentiel et ça me suffit.

Bravo pour cette entrée en matière qui éclaire l’œuvre d’un cinéaste que je ne connaissais que par de vagues références dans des articles en langue anglaise.

Ceci dit, j’étais tellement à la ramasse que quand Bruce a teasé sur FB, j’ai cru qu’on allait encore avoir un article sur Pink Floyd…

Bon, après, malgré les qualités mises en avant, je ne suis pas trop tenté pour y jeter un oeil dans l’immédiat.

Bienvenue dans la team, avec un article bien troussé qui permettra d’asseoir ta réputation (quoique, « asseoir », Sanches, je ne sais pas si ça va bien ensemble…)

merci JP! tu m’avais presque fait le même jeu de mot lors de mon article sur MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE ! ca va devenir une habitude ! 😁

Et imagine si tu t’appelais Chase et pas Ludovic…

Son one man show est absolument irrésistible d’humour et d’intelligence -ça va forcément ensemble, hein ! Et j’imagine parfaitement sa réaction à la lecture d’une phrase aussi politiquement correcte que : » … les tendances réactionnaires de l’Amérique de Trump… ».

Et je profite de ton commentaire Bruno pour ajouter que c’est confirmé, Waters adaptera lui même son roman LIARMOUTH à l’écran, ce qui semble enfin signer son retour derrière la caméra, 20 ans après son dernier film !

Ah ben tiens ! Celle-là, de coïncidence !