Focus : Cattet et Forzani

Un article de l’agent spécial LUDOVIC SANCHES

© Anonymes Films/Wild Side

En quatre films, Héléne Cattet et Bruno Forzani ont crée une des propositions les plus singulières du cinéma de genre francophone. Leur dernier film sorti cet été 2025, REFLET DANS UN DIAMANT NOIR fusionne l’esprit des JAMES BOND avec l’esthétique pop de DANGER DIABOLIK et réussit un tour de force virtuose et flamboyant, hommage affectueux et mélancolique à toute une cinéphilie décadente.

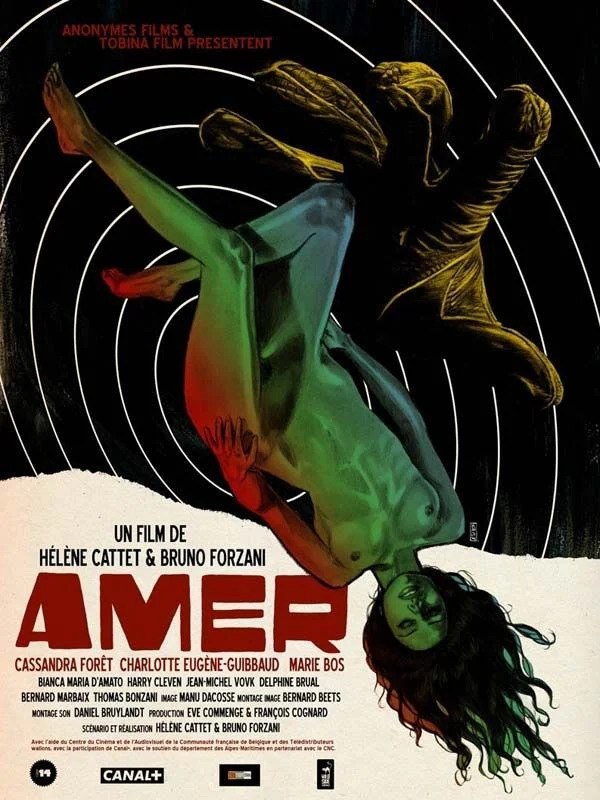

Hélène Cattet et Bruno Forzani sont tous les deux nés en France en 1976 mais c’est à Bruxelles où ils sont allés faire leurs études qu’ils se rencontrent. Liés par leur passion du cinéma, ils réalisent plusieurs courts métrages auto-produits et leur parcours leur permet de rencontrer Eve Commenge et Francois Cognard qui vont produire en 2010 leur premier long métrage: AMER.

Si les films de Cattet et Forzani peuvent être inscrits dans l’émergence d’un cinéma de genre francophone des années 2000, ce qui caractérise vraiment leur cinéma, c’est sa dimension profondément cinéphile, une esthétique fondée sur le maniérisme. Ils font des films qui ont « le cinéma pour toile de fond », ils se structurent autour de citations et de références, avec une préférence évidente pour le cinéma italien des années 60/70. AMER est donc un hommage très direct au giallo, ce genre typiquement transalpin, mélange d’énigme policière et d’épouvante inauguré par le SIX FEMMES POUR L’ASSASSIN de Mario Bava en 1964 et qui connaitra son âge d’or dans les années 70. La reprise, la citation est un élément central de leur cinéma: ici une scène reprend clairement une situation inspirée d’un film de Bava, tel plan reprend le même cadrage que dans une scène du SUSPIRIA de Dario Argento (1977), par ailleurs, ils reprennent aussi des musiques tirées des bandes originales de ces films (composées par Ennio Morricone, Bruno Nicolai ou Stelvio Cipriani), on pourrait donc égrener toutes ces références, ce serait long et peu productif.

Ce qui est autrement intéressant, c’est de voir ce que les deux auteurs en font, notamment en reprenant à leur compte certains éléments esthétiques, par exemple le fait de tourner en Scope et en pellicule (AMER a été tourné en Super 16, ce qui donne à l’image ce grain et cette texture particulière immédiatement sensible à la projection) et aussi le travail sur le son, leurs films étant entièrement post-synchronisés, selon une méthode héritée des tournages de leurs premiers courts où l’absence de prise de son permettaient de gagner du temps sur le plateau (ce qui était aussi le cas des films italiens de l’époque qui n’utilisaient jamais le son direct, les dialogues étant systématiquement doublés, surtout dans un cinéma qui, co-production oblige, employaient souvent des comédiens de nationalités différentes qui jouaient parfois chacun dans leurs langues respectives sur le tournage). Mais ce qui pourrait être vu comme du pur fétichisme au service d’un pastiche ou d’une parodie du genre révèle surtout comment le travail sur la forme est à la base de leur cinéma qui rompt avec une dramaturgie classique tournant autour d’une intrigue et d’un enjeu narratif identifiable menant à une résolution.

On pourrait voir donc dans la démarche du duo Cattet/Forzani la tentative de faire le pont entre ce cinéma italien de genre, un cinéma populaire, un cinéma d’exploitation et une approche plus « avant-garde » (on pourrait employer le terme « expérimental » s’il n’était pas si connoté) qui trouve sa pertinence si on envisage que ce cinéma de genre, le giallo, l’horreur, le thriller, le western italien se caractérisait déjà par une prédominance de la forme, un baroquisme décomplexé déjà teinté de maniérisme et qui dans le cadre d’une production industrielle de flux (les fameux « filons » qui définirent les modes du cinéma bis italien pendant son âge d’or) engendrait des films dont les récits et les sous-genres ultra-codifiés permettaient paradoxalement une inventivité formelle, une flamboyance esthétique dont on peut comprendre qu’elle ait à ce point fascinés les deux cinéastes et forger leur imaginaire visuel et sonore. Il va s’agir donc pour eux de débarrasser ces genres de leurs stéréotypes narratifs pour mieux retrouver cette flamboyance, révéler cette intensité, cette folie qui les a tant marqués, travailler cette fascination qui est la base de leurs films et la mettre au service de leurs préoccupations personnelles.

© Anonymes Films/Wild Side

Ainsi, si AMER se drape derrière une esthétique visuelle et sonore héritée du cinéma d’épouvante et du giallo, le film va se centrer sur le point de vue d’un personnage féminin qu’on va suivre de l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Le long métrage est très clairement structuré en trois parties, AMER faisant office pour les deux cinéastes de transition entre l’univers du court métrage vers le format long, le film pouvant être vu comme le collage de trois segments mais cette organisation en triptyque fonctionne de manière parfaitement cohérente en suivant l’évolution de cette héroïne: d’abord la petite fille puis l’adolescente et enfin la femme. Et la question du point de vue est centrale car c’est elle qui va construire le récit et la mise en scène: en effet, dans le giallo, le mystère porte moins sur un scénario de la déduction (qui a tué et pourquoi ?) que sur une enquête optique (c’est particulièrement le cas chez Argento chez qui le personnage principal est toujours témoin de quelque chose, d’une image dont il doit révéler le sens, il fait de l’analyse de film en quelque sorte). Dans AMER, le désir de voir, la nécessité ou l’impossibilité de voir justifie chaque plan, chaque choix de cadrage. Nous entrons dans le monde intérieur de la petite fille, partageons son sentiment de peur enfantine, parce que la mise en scène organise pour nous aussi cette frustration inquiète de ne pas pouvoir voir ce qu’on voudrait voir. Alors que devenue adolescente, le personnage féminin va cette fois expérimenter le sentiment du regard des autres sur elle, un regard de désir et possiblement de prédation.

A cette obstruction du regard répond une sursollicitation des autres sens: AMER (et tous les autres films du duo) pousse sans cesse la stimulation du spectateur vers une exacerbation constante, d’abord par la dilatation de la durée et du temps qui semble s’étirer comme une matière qu’on malaxe et surtout par le traitement de la bande son (et du sound design soigneusement élaboré en post-production) qui permet de donner une matérialité, une sensualité à cet univers. Le toucher, l’odorat semblent même convoqué par la manière dont le son va faire entendre la texture d’un tissu, d’une étoffe, d’un vêtement tandis qu’une banale assiette de nourriture devient vraiment organique au point qu’on croit la sentir. Le fantastique, l’imaginaire, la peur est donc indissociable d’une forme de réalisme, un attachement à la matière qui permet de créer le sentiment d’étrangeté chez le spectateur, d’où aussi l’importance des objets et du décor (ici la maison qui évoque le genre de demeure qu’on trouve dans les films d’Argento, celle de PROFONDO ROSSO par exemple, mais qui est aussi issu d’un souvenir d’enfance d’un des deux cinéastes). Par ailleurs, certaines idées du film peuvent aussi s’incarner dans de pures inventions graphiques et formelles comme cette stupéfiante séquence de déformation qui voit le corps de l’héroïne s’étirer, s’anamorphoser et muter pour symboliser le passage de l’enfance à l’adolescence.

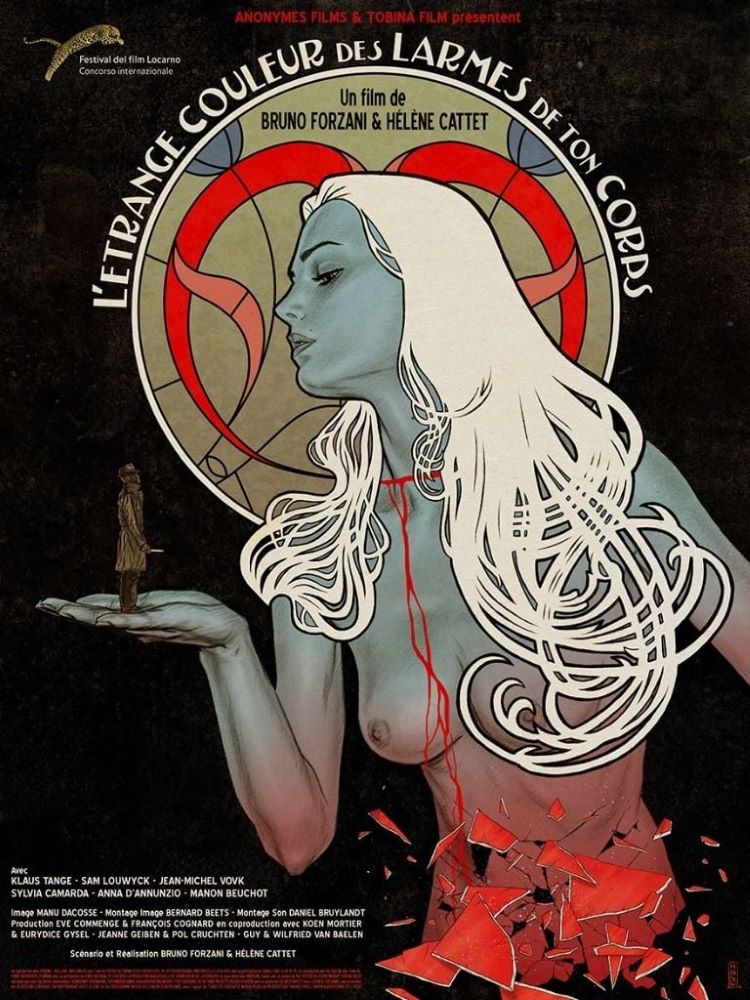

© Anonymes Films/Shellac

Dans leur second long métrage, L’ÉTRANGE COULEUR DES LARMES DE TON CORPS (2013), c’est dans la tête d’un personnage masculin que nous rentrons: il voyage en avion dans un état de demi-sommeil et cette longue introduction est entrecoupée d’images en noir et blanc d’une femme soumise à un jeu érotique et sadique par un mystérieux partenaire vêtu de cuir et armé d’un couteau. Là encore le giallo sert de référence matricielle au film jusque dans son point de départ: un homme rentre chez lui retrouver sa femme qui ne lui donne plus signe de vie et semble avoir disparue. De ce point de départ basique (l’homme cherche la femme), on comprend vite que l’enquête attendue va être le prétexte à une plongée fantasmatique dans la psyché de ce héros dans laquelle peu à peu la frontière entre ce qui relève du rêve et de la réalité devient impossible à discerner, comme dans cette scène où le personnage n’en finit plus d’être tiré de son sommeil par quelqu’un qui sonne à sa porte au point de finir par se poursuivre lui-même.

Il s’agit donc ici de perdre pied plutôt que de s’y retrouver, d’autant que le décor (une combinaison de plusieurs immeubles de style Art Deco, la Villa Bergeret et la Villa Majorelle à Nancy et de grands hôtels de Bruxelles) devient un personnage à part entière, véritable dédale mental fait de trompe l’œil et de passages secrets et qui cache autant de mystères derrière toutes ses portes. Encore une fois, les personnages, dénués de psychologie, se définissent avant tout en ce qu’ils relaient la pulsion scopique du spectateur, ce qui donne lieu à quelques relectures particulièrement délirantes et inventives de scènes archétypales du genre: un homme s’introduit par effraction chez un voisin suspect dans l’appartement du dessus après avoir creusé à travers leur plafond et demande à son épouse de lui passer des allumettes par le trou pour s’éclairer dans le noir. L’épouse finira par être témoin du meurtre de son mari en l’écoutant de sa chambre grâce à un stéthoscope.

Si la trame policière pourrait justifier un récit plus linéaire, on se rend compte très vite qu’il fonctionne plutôt par séquences, comme des films dans le films qui s’emboitent les uns dans les autres telles des poupées russes ou comme un kaléidoscope narratif (des motifs qui sont d’ailleurs clairement repris à l’écran). Cette logique permet aux deux cinéastes de laisser libre cours à leur invention visuelle en expérimentant à chaque fois de nouvelles techniques: l’animation image par image par exemple (qu’ils avaient utilisé dans leur premiers courts métrages) donne lieu à une étonnante scène où une femme tente d’échapper au tueur en se cachant et s’évadant derrière la tapisserie du mur de sa chambre dans une infinie combinaison de jeux de surfaces, de volumes, de profondeur, c’est l’image même qui semble se déchirer comme des lacérations sur une toile de Lucio Fontana (on peut aussi voir une parenté avec le travail de l’autrichien Peter Tscherkassky qui, dans son court métrage OUTER SPACE, retravaillait les images du film d’horreur L’EMPRISE en s’attaquant à sa matière même: la pellicule).

Un photogramme tiré du film OUTER SPACE de Peter Tscherkassky (1999)

La mise en scène traite (et maltraite) l’image comme un fétiche: tout est constamment érotisé, un détective voyeur ayant par exemple une relation sexuelle avec l’épouse de son client par appareil photo et caméra interposée, le crescendo du montage signifiant la montée de l’excitation (c’est vraiment « l’œil qui jouit » pour paraphraser le beau titre d’un livre du critique de cinéma Jean Francois Rauger). Mais cette pulsion érotique a forcément son versant destructeur, l’objet (les gants, le chapeau, le poignard, le rasoir) incarnant la pulsion de mort tandis que la victime est prise dans un devenir-image, destinée à être enfermée dans une photographie ou une peinture. Ce maniérisme fétichiste produit donc aussi un cinéma profondément morbide, c’est un cinéma de poupée, de maisonnette, de boites à chapeaux qui tend vers l’embaumement, la pétrification, d’où la nécessité de traiter chaque scène, chaque moment comme un climax, un épisode paroxystique d’une pure jouissance de la forme, au risque de la saturation et d’un certain épuisement.

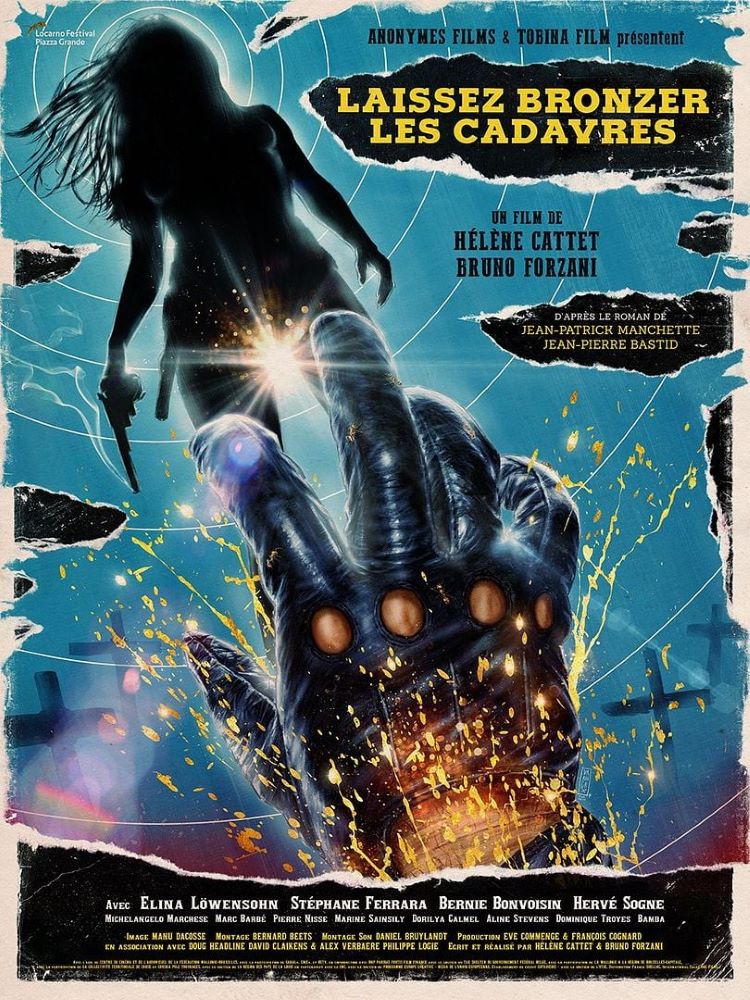

C’est Héléne Cattet qui propose alors à Bruno Forzani d’adapter à l’écran le premier roman de Jean Patrick Manchette (co-écrit en 1971 avec Jean Pierre Bastid, ancien assistant de Jean Cocteau et réalisateur lui-même de plusieurs longs métrages), LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES, un huis clos, mais en plein air qui leur permet de renouer avec la lumière du sud et l’esthétique solaire de AMER (AMER avait été tourné sur la Côte d’Azur, le décor de LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES est en Corse) et ainsi réinvestir un imaginaire d’un autre genre, celui du polar, du film de braquage et surtout du western spaghetti. Paradoxalement, le film apparait extrêmement fidèle au roman que Manchette considérait lui-même comme un exercice de style: « remplir 240 pages avec pour toute matière, à partir de la page 40, des gens qui rampent dans la pierraille et se canardent » (propos de Manchette issus d’un entretien paru dans Le Monde en 1974). La trame et la temporalité resserrée du récit (unité de lieu et de temps) sont respectées, le montage ultra elliptique de la scène du braquage du fourgon revoyant à la manière dont Manchette exécute le premier climax de son livre en quelques phrases lapidaires. Cattet et Forzani conservent aussi cette narration qui égrène et détaille l’action à la minute prés, faisant même parfois bégayer le temps en diffractant les points de vue, le même coup de feu étant tiré quatre fois d’affilée, vu à chaque fois par un personnage différant. Ce que les deux cinéastes vont aussi chercher dans la tradition du western italien et du polar à la française, c’est le gout pour les « gueules », ces castings d’acteurs très typés, au visage et à la voix très identifiables: ici par exemple Marc Barbé ou évidemment Bernie Bonvoisin, le chanteur de TRUST ainsi que Stéphane Ferrara, ancien boxeur devenu acteur après ses débuts chez Gérard Oury et Claude Lelouch.

En restant fidèle au texte de Manchette et Bastid, Cattet et Forzani accordent aussi une plus grande place aux dialogues qui était chez eux jusque là réduits à la portion congrue (c’était particulièrement le cas de AMER qui contenait une majorité de séquences totalement muettes) mais il n’est pas question pour autant de réduire le dialogue à sa simple fonctionnalité narrative, c’est toujours l’image qui prime, comme dans cette scène de repas autour du feu où même quand deux personnages se mettent à bavarder dans leur coin, le bruit du brasier vient couvrir le son de leur voix. Loin de s’être assagi, les deux cinéastes proposent un festival d’idées visuelles que permet l’écriture béhavioriste de Manchette qui privilégie l’action et les comportements aux états d’âme et à la psychologie. La violence propre au polar et ses déflagrations permettent de donner forme aux pulsions qui animent les personnages: allumer une cigarette avec un briquet qui dont la flamme surgit comme un coup de feu vient symboliser la décision qu’à pris tel personnage d’en tuer d’autres. Dans cet univers très masculin, la pulsion sexuelle liée au fétichisme des armes n’est jamais loin, jusque dans cette scène où le jeune Alex déshabille une jeune femme en la mitraillant, les impacts de balle déchirant les vêtements et dévoilant son corps nu.

Mais le personnage clé du film, celui dans lequel Cattet et Forzani se sont le plus projetés, c’est celui de Luce incarnée par Elina Löwensohn, la maitresse des lieux, ce hameau en ruine sur lequel elle règne, apparaissant tour à tour en artiste rebelle telle une Niki de Saint Phalle destroy ou comme une déesse fantasmatique soumettant ses amants lors de rituels érotiques hallucinés, il faut la voir trôner en haut de son petit monde qui devient un nid de fourmis affolées, elle est l’agent du chaos élevé au rang de geste artistique ultime.

© UFO Distribution

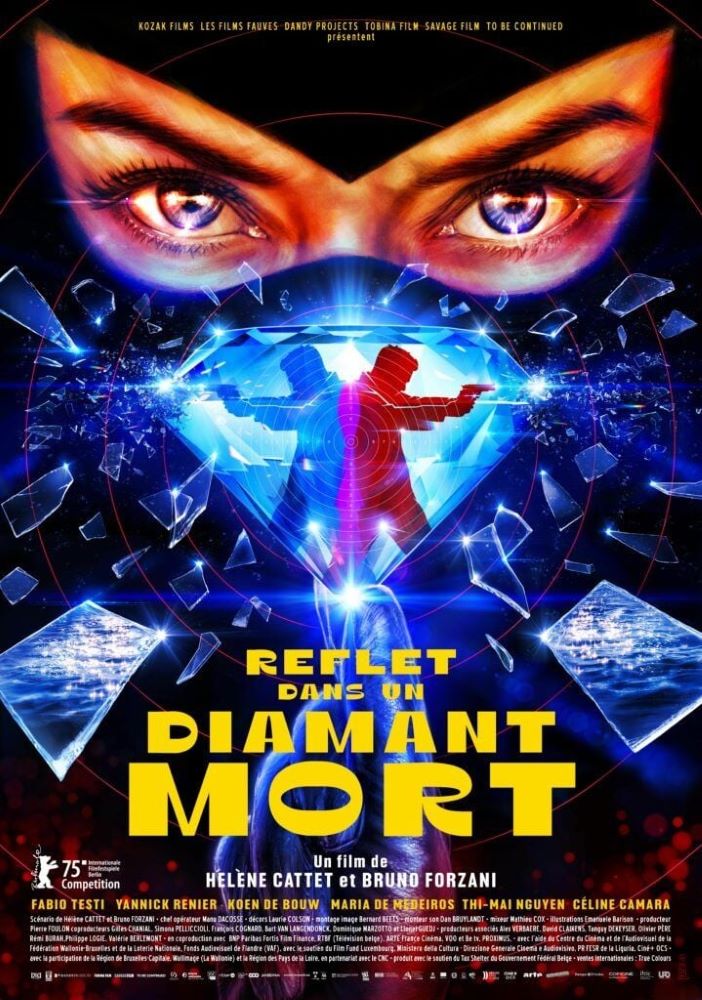

Avec REFLET DANS UN DIAMANT MORT sorti en cet été 2025, c’est comme si toutes leurs expérimentations visuelles et leurs obsessions cinéphiliques trouvait un aboutissement en ce qui me semble être leur meilleur film. Un vieux monsieur (incarné par Fabio Testi, figure du western italien mais trainant aussi avec lui toute une mémoire du cinéma européen des années 60/70 des FINZI-CONTINI de De Sica au REVOLVER de Sollima en passant par L’IMPORTANT C’EST D’AIMER de Zulawski) passe son temps à boire des Martinis sur la plage d’un hôtel de bord de mer en attendant la mort tandis que revient le hanter son passé d’agent secret dans les années 60 où tel un super héros de l’époque il était celui qui relevait les missions plus périlleuses, sauvegardant la sécurité de son pays et séduisant au passage toutes les femmes qu’il rencontrait. En réinvestissant le genre du film d’espionnage à la JAMES BOND, c’est tout une esthétique pop qu’ils revisitent, évoquant aussi bien les films de Mario Bava, de Seijun Suzuki, de Jess Franco, tout un cinéma d’avant garde psychédélique des sixties mais aussi les expérimentations « cinétiques » de Clouzot sur son film inachevé, L’ENFER. Pour eux le cinéma est clairement un art de l’illusion, du trompe l’œil, de la magie visuelle et c’est de ça dont le film parle, avec une gourmandise qui semble inépuisable dans la manière d’en explorer toutes les possibilités comme on observerait le monde à travers toutes les facettes d’un diamant. Un paysage peut se transformer en une image et un acteur devient lui-même une surface de projection, un écran (un motif qu’il reprennent, rendant du même coup hommage aux célèbres génériques de la saga James Bond originellement conçus par Maurice Binder).

C’est peut-être ce qui fait de REFLET DANS UN DIAMANT MORT leur film le plus jouissif, en tous cas le plus ludique, sans jamais pourtant verser dans la parodie ou l’ironie (même si le film n’est pas dénué d’humour par exemple avec ce faux générique de fin). Le film s’amuse follement avec les attirails de ces super-espions et leur gadgets improbables comme cette robe de soirée faite d’un myriade de petits miroirs et qui capture les images qui s’y reflètent ou cette bague en forme d’œil qui sert à voir à travers les murs ou a scanner les pensées des gens au risque de les tuer: on retrouve ici l’obsession du duo pour le voyeurisme, c’est les yeux de Méduse qui menacent de pétrifier ce qu’elle regarde. On a même ce mystérieux assassin qui signe ses crimes en transformant ses victimes en œuvre d’art en s’inspirant des AMANTS de Magritte ou d’une nature morte de Renoir tandis que plus tard, une scène de meurtre pastiche JUDITH DECAPITANT HOLOPHERNE du Caravage. A ce James Bond de pacotille qui s’avère vite beaucoup plus trouble et inquiétant qu’il n’y parait, Cattet et Forzani vont opposer une galerie de méchants costumés, tous pourvus de talents et de pouvoirs étonnants tel Cinetik (dont le look évoque le tueur sans visage de SIX FEMMES POUR L’ASSASSIN de Bava) qui hypnotise ses victimes et leur faire perdre pied avec la réalité au point que ceux-ci pensent évoluer dans un film et surtout la mystérieuse Serpentik, toute vêtue de cuir noir, les deux cinéastes réussissant l’exploit de rendre hommage aux fumetti neri italiens, ces bandes dessinées pour adultes popularisées par le succès du personnage de DIABOLIK (crée en 1962 par Angela et Luciana Giussani) et ses dérivés, parfois sous forme de romans photos mais aussi à leur adaptation au cinéma comme bien sur le DANGER DIABOLIK (1968) du même Mario Bava.

© UFO Distribution

La virtuosité du duo va aussi bien s’exprimer dans un pur morceau de bravoure comme dans cette scène de combat sanglant dans un bar entre Serpentik et toute une bande de lascars (après cette scène, vous ne verrez plus une simple partie de baby foot comme avant) que dans sa capacité à produire des images aussi surréalistes que marquantes (ces moments où l’agent secret John D. qui traque Serpentik voit des morceaux de visage de femme apparaitre dans le sable d’un plage, des yeux, des lèvres qu’il va effleurer délicatement de ses doigts) mais cette esthétique décadente, cette dépense d’énergie somptuaire raconte surtout un monde dans lequel la course effrénée vers le pouvoir, le progrès, la richesse n’est que le reflet d’un désir d’autodestruction (la violence masculine des braqueurs de LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES se retrouve dans le super espion qui passe son temps à tuer, torturer, brutaliser pour arriver à ses fins et au fond ne tend qu’à l’anéantissement de ce qu’il poursuit et donc à sa propre mort).

Se revendiquant de l’influence du réalisateur japonais Satoshi Kon (dont on percevait déjà la trace dans L’ ÉTRANGE COULEUR DES LARMES DE TON CORPS dont une scène évoquait assez directement PERFECT BLUE), Cattet et Forzani organisent un époustouflant dédale narratif qui à partir d’un système d’aller retour entre le présent (la vieillesse du héros hanté par les spectres de son passé) et les souvenirs crée une superposition de niveaux de récit: le passé, le présent, le réel, le fantasme, la fiction, l’objet et sa représentation se confondent, se chevauchent dans un jeu de miroirs vertigineux.

© UFO Distribution

Le travail sur le montage est particulièrement brillant, jouant sur la répétition des plans ou d’une séquence mais qui agencée différemment prend une toute autre signification. A l’instar du héros qui perd pied avec la réalité au fur et à mesure que ses souvenirs se brouillent, le spectateur lui-même voit sa propre mémoire malmenée, manipulée à l’intérieur du film: quand un plan revient à l’identique, on le reconnait mais c’est comme si ce n’était plus vraiment le même et qu’il annulait sa précédente occurrence (le film se prête ainsi de manière jubilatoire à de multiples visions). On est plongé dans un monde incertain où toute notion de vérité semble disparaitre jusque dans une vertigineuse mise en abyme sur la nature même du cinéma mais en même temps, on est comme le personnage de John D. poursuivant Serpentik et dont les multiples identités ne sont là que pour en cacher d’autres, toutes aussi fausses. La cinéphilie, l’esthétique maniériste et la virtuosité du film se teintent ici d’une dimension mélancolique évidente: hymne aux puissances du faux, vertiges des apparences toujours trompeuses, le cinéma semble être le moyen de poursuivre quelque chose qui est toujours condamné à disparaitre, mais rien n’empêche d’en faire encore scintiller les nombreux diamants.

Post Scriptum: pour ceux qui voudrait en savoir plus sur les fumetti neri des sixties et ses méchants costumés, Diabolik, Satanik, Demioniak, Kriminal etc… ainsi que sur leurs adaptations cinématographiques, nous conseillons cet excellent live de la Taverne de Lug, la chaine YOUTUBE de l’ami Camille, dans lequel officie l’énigmatique LUDOVIK, personnage connu des services de BRUCE LIT et qui aux dernières nouvelles, aurait mystérieusement disparu.

© UFO Distribution

La BO du jour:

Merci pour ce tour d’horizon présenté avec maestria. Il faut que je me « muscle » un peu en cinéma italien de genre avant de découvrir l’œuvre de ce tandem (je n’ai guère que les Fulci, les Argento, les Soavi et une paire de Bava à mon actif), tellement ces films semblent chacun être une lettre d’amour à cette ère du cinéma d’horreur.

Merci JB ! évidemment c’est pas moi qui te déconseillerais d’aller jeter un coup d’œil du côté du cinéma de genre italien des années 60/70 (mais si tu as vu Fulci, Argento, Soavi et un peu Bava, tu as déjà du voir de belles choses) mais il me semble que les films de Cattet et Forzani peuvent s’apprécier tel quels comme des objets singuliers indépendamment des films auxquels ils font référence.

Je m’étais brièvement abonné à SHADOWZ, le temps de « checker » les films conseillés par Matt dans ses articles présents sur la plateforme

je retiens principalement L’EMMUREE VIVANTE que j’ai trouvé vraiment à la hauteur des meilleurs Argento

J’avais vu passer la bande annonce d’une rétrospective de leur boulot, dernièrement, et ça m’avait donné envie de me pencher dessus. Merci pour la piqûre de rappel

Mais de rien ! Et si tu as la chance de les découvrir en salles, fonce, n’hésites vraiment pas !

Jusqu’à cet été, je ne connaissais pas ce duo. C’est à l’occasion de la sortie de REFLET DANS UN DIAMANT MORT que je suis tombé sur un article en ligne. Le travail sur les images est impressionnant, comme sur la dernière image de l’article avec l’oeil entouré de diamants.

L’utilisation de la post-synchronisation est étonnante. Si on ne le sait pas, est-ce si remarquable que ça à l’oreille ?

Ces films ont l’air très référentiels, avec la plupart des réfs que je ne connais pas, mais j’aurais quand même envie d’y jeter un oeil. Hmmm, sans avoir commencé la recherche, j’ai dans l’idée qu’il va falloir pister tout ça… Si j’y parviens, je reviendrai ici faire mon rapport à l’agent Ludovik !

J’ai l’impression que REFLETS DANS UN DIAMANT MORT a eu une exposition un peu plus grande que leurs films précédents qui des fois étaient compliqués à voir (surtout quand on était un spectateur de province), si ça permet à plus de gens de découvrir leur cinéma, ça ne peux que réjouir.

Sur la post-synchro, je ne sais pas si ça s’entend, c’est juste que ça participe d’un travail évident de la bande son dont toutes les composantes (la voix des comédiens, la musique, les bruitages) sont travaillées comme une matière au point que ça devient quelque chose entre la musique concrète et le sampling et qu’on pourrait écouter le son du film pour lui-même sans les images, il aurait sa propre identité.

En parlant de post-synchro, je viens de voir A TOUTE EPREUVE de John Woo (Hard Boiled) pour la première fois au cinéma très récemment, et j’ai eu la forte impression que tout était en post-synchro aussi. Mais je peux me tromper.

Ben ça alors… Voilà un cinéma qui semble avoir tout pour me plaire. J’ai l’impression d’être totalement le coeur de cible et… Je n’en avais jamais entendu parler !!!

C’est sans doute mon désintérêt total pour le cinéma français contemporain qui m’a laissé à l’écart. J’essaie parfois de faire un effort mais bon. François Ozon je déteste mais en même temps j’ai beaucoup aimé ÉTÉ 85. Les films de Quentin Dupieux je les ai tous vus et, sans avoir détesté, je peux dire que j’aurais pu m’en passer. Idem avec L’AMOUR OUF, etc.

Mais là, franchement, ça me parle énormément.

Je fais quand même un fulgurant rapprochement avec le cinoche de Michel Hazanavicius et je suis surpris qu’il ne soit pas cité dans l’article. Pour moi, ses OSS 117, par exemple, c’est très proche de la description de ces quatre films de Cattet et Forzani. C’est bourré de réf’s à la culture pop, c’est emballé dans un écrin vintage consommé, et c’est brillant.

Le seul truc qui me fait un peu peur, on va dire, c’est que ces quatre films soient ostentoirement arty. Je veux dire : Dans le cinéma d’Hazanavicius par exemple, la forme ne prend jamais le dessus sur le film, qui reste AVANT TOUT une super comédie loufoque, drôle et exotique. C’est divertissant tout en étant pointu, mais c’est avant tout divertissant (la toile de fond référentielle est juste là pour ceux qui désirent aller plus loin, comme dans les gags à double ou triple lecture de Goscinny par exemple, avec un premier degré pour les enfants, un 2ème pour les adultes, un 3ème pour les connaisseurs en histoire, etc.).

Mais bon, je fais confiance à Ludo, qui a déjà su me faire découvrir plein de choses (Ti West, Jane Schoenbrun, David Robert Mitchell), et à chaque fois j’ai adoré.

Super article. Un grand merci pour ma culture.

La BO : Ah ça, moi le fan de musiques smooth, je connais par coeur ! C’est un délice. Super album.

Je remarque que Ludo a cité les articles de Matt sur le Giallo. J’en profite pour préciser que Matt a complètement réécrit et étendu ses articles sur le blog C.A.P et c’est désormais une série d’articles détailles dédiée au genre Giallo qui nourrit le site. J’y ai moi-même participé (il m’a poliment demandé de m’occuper de tous les Gialli de Dario Argento au milieu de ses chroniques).

Je mets le lien pour ceux que ça intéresse :

chroniquesdesartsperdus.fr/category/cinema/cinema-de-genre/giallo/

La comparaison avec Hazanavicius est pertinente, c’est vrai, dans le sens ou il y a la même démarche maniériste chez lui aussi (et par ailleurs un certain talent la dedans), elle n’est juste pas au service de la même chose et de fait ne reflète pas le même rapport au cinéma: la parodie, la satire, le second degré sont absents du cinéma de Cattet et Forzani. C’est juste pas leur truc. Et de fait ce n’est pas pour rien qu’il vont chercher du côté du giallo, un genre qui est déja dans le maniérisme mais c’est un maniérisme angoissé, torturé, trouble et mélancolique aussi. On est pas dans les même affects.

Oui j’avais mis le lien vers l’article sur Bruce Lit mais merci d’avoir mis le lien vers le blog CAP en complément !

Tu me rappelles que je viens de revoir, très longtemps après ma première fois, le PULSIONS (Dressed to Kill) de De Palma, qui est à la fois un hommage à Hitchcock et aux gialli. J’ai adoré. On y trouve ces longs moments sans dialogues et une tension incroyable.

Encore un article mené de main de maître, Ludo ! Je n’avais jamais entendu parler de ces films et encore moins de ces réalisateurs-trices, merci donc pour ma culture !

Je note que ceci : « le travail sur la forme est à la base de leur cinéma qui rompt avec une dramaturgie classique tournant autour d’une intrigue et d’un enjeu narratif identifiable menant à une résolution. » est un leitmotiv pour toi. J’ai le sentiment que le meilleur cinéma s’affranchit d’histoire ou de narration, tout comme tu en parlais sur le biopic de Dylan (tu regrettais qu’il y ait finalement une histoire) ou la série Légion.

De mon côté, j’ai vu très peu de giallo ou de films italiens dont il est question. J’ai vu Danger! Diabolik, Suspiria, et deux ou trois giallo, pas plus. Ton article est très pointu car tu cites un court métrage d’un réalisateur dont je n’avais pas du tout entendu parler, ni de l’oeuvre qui en reprend une autre ! Ca c’est du boulot de passionné.

Je suis très admiratif de cette analyse : « ce cinéma de genre, le giallo, l’horreur, le thriller, le western italien se caractérisait déjà par une prédominance de la forme, un baroquisme décomplexé déjà teinté de maniérisme » C’est tout à fait ça, même dans le cinéma de Sergio Leone.

Pour la BO, j’aime beaucoup, as-tu entendu les reprises faites par Mike Patton ?

youtube.com/watch?v=zaUrzMeS4xg

en.wikipedia.org/wiki/Mondo_Cane_(album)

Je vais regarder le court-métrage dont tu parles et que tu as mis en lien de Peter Tscherkassky et je reviendrai 😉

J’ai donc vu OUTER SPACE. C’est très expérimental, que ce soit au niveau visuel ou sonore. Attention, c’est plein d’effets stroboscopiques, ce n’est clairement pas conseillé pour les personnes sujettes à l’épilepsie !!

Pour moi c’est de l’art contemporain, un peu comme certains passages de la saison 3 de Twin Peaks. Je suis content de l’avoir vu mais est-ce que j’en ai saisi le sens, pas sûr. J’avais vu L’EMPRISE quand j’étais très jeune, il m’avait beaucoup marqué. Je pense que j’aimerais le revoir.

Merci Jyrille pour tes compliments et tes remarques !

Je ne suis pas fondamentalement hostile à la narration au cinéma, au contraire, j’aime même qu’on me raconte des histoires, j’aime les récits, les personnages (que ce soient des personnages idéalisés et imaginaires comme chez Tarantino ou Wes Anderson ou plus réels chez Kechiche ou cette année dans les films du norvégien Dag Johan Haugerud), je fonctionne à l’identification, j’ai un rapport assez émotionnel aux films, je pleure facilement par exemple, j’aime le romanesque (ce qui rejoint mes gouts littéraires aussi, je lis essentiellement de la fiction), j’aime le genre aussi et les conventions narratives qui vont avec et un certain gout du stéréotype, j’aime bien le premier degré, la naïveté que ça suppose, reste que c’est vrai que je trouve qu’aujourd’hui le cinéma dominant disons a un rapport bien trop académique au récit, une situation bien aggravée par la concurrence des séries qui a installé dans l’esprit des spectateurs un rapport à la fiction audiovisuelle comme étant d’abord vouée à raconter une histoire avec une intrigue des péripéties, un debut un milieu une fin de manière souvent trés formatée et le cinéma commercial a pris le pli.

C’est marrant d’ailleurs d’aller voir du côté du cinéma de genre italien des années 60 70, il a à l’époque été beaucoup critiqué pour ses intrigues stéréotypées (facon romans de gare) développées dans des scénarios qui avaient parfois un rapport pour le moins désinvolte à la cohérence, à la vraisemblance et à la construction narrative, mais c’est ce qui faisait paradoxalement leur modernité, ce qui leur a permis de faire émerger une esthétique unique et cela au sein d’un cinéma populaire (et par ailleurs totalement commercial) destiné à un large public.

On peut donc se demander pourquoi le cinéma grand public actuel est si fade en comparaison.

Quant au film OUTER SPACE, oui là on est dans le pur cinéma expérimental, c’est un autre approche, je l’avais découvert dans une soirée de court métrage au cinéma, je pense pas qu’il faille y chercher un sens, il s’agit surtout d’exacerber le climat de terreur des images du film pour le faire s’attaquer aux images et à la pellicule. Je trouve ça esthétiquement de toute beauté !

Merci pour les précisions ! Il est clair que les séries ont fait du mal au cinéma, mais je ne sais pas si je dirais qu’il est fade. Pour moi, il y a énormément de mauvais films, quelle que soit l’année, et quand je vois le succès des Dupieux et de Wes Anderson, je trouve au contraire qu’on a un peu de chance d’avoir ça maintenant : cela reste des films souvent populaires.

J’ai aussi oublié de dire que l’adjectif baroque est souvent accolé à la musique de Ennio Morricone.

Enfin oui, OUTER SPACE est esthétiquement assez beau, mais aussi éprouvant par moments.

Hé ben ! Un article qui qui ‘inspire le respect le plus profond pour sa richesse, sa profondeur d’analyse, et son plaisir de lecture découlant directement de l’amour que tu portes à ces films.

Quelle sophistication élégante dans ces films que tu présentes.

C’est impressionnant comme cela fait ressortir une vraie culture cinématographique chez toi, et avant tout chez les réalisateurs. Je ne retrouve pas ça chez les bédéastes : il est assez rare qu’ils affichent explicitement leur inspiration, et encore moins leur culture des bandes dessinées des dessinées précédentes. Quand j’y pense, il ne me vient pas à l’esprit beaucoup de BD avec une aussi savante construction que celle que tu décris pour AMER.

Encore une fois, les personnages, dénués de psychologie, se définissent avant tout en ce qu’ils relaient la pulsion scopique du spectateur, ce qui donne lieu à quelques relectures particulièrement délirantes et inventives de scènes archétypales du genre : Ha ben c’est malin, je mets à rêver d’une bande dessinée qui parviendrait à mettre en scène un tel dispositif.

Dans cet univers très masculin, la pulsion sexuelle liée au fétichisme des armes n’est jamais loin, jusque dans cette scène où le jeune Alex déshabille une jeune femme en la mitraillant, les impacts de balle déchirant les vêtements et dévoilant son corps nu. – Excellent comme image métaphorique.

Pour eux le cinéma est clairement un art de l’illusion, du trompe l’œil, de la magie visuelle et c’est de ça dont le film parle : une sacrée mise en abîme.

Mille mercis pour cet analyse roborative et édifiante, dont on sort avec la sensation d’être plus intelligent.

Merci Presence ca me fait trés plaisir !

Je me retrouve pas mal dans ta réflexion et la comparaison avec la BD et la constatation que les auteurs de BD sont moins dans cette démarche créative qui passe par une relecture d’autres œuvres, en tous cas c’est un aspect qui moins conscient et aussi moins valorisé, la bédéphilie reste marginale et la critique de bande dessinée l’est encore plus, l’approche critique du 9eme art reste réservée à des écrits théoriques mais elle n’influence que peu le tout venant de la production, je pense que ça peut être vu comme quelque chose de rédhibitoire, les auteurs ont peut être peur de paraitre trop cryptique en revendiquant des references que les lecteurs ne connaitraient pas. Il y a des exceptions cela dit, il y en a toujours eu et comme par hasard, ce sont des grands auteurs, je pense à Guido Crepax ou à Charles Burns (je cite ces deux là parmi tant d’autres) chez qui l’intertextualité est très présente et il y a un vrai travail sur la reprise, la citation et une réflexion dessus qui sous tend leur propos.

ARCADIUM, par Nikopek était une BD qui fonctionnait totalement dans ce sens de la référence culturelle. Je l’ai chroniquée il y a tout juste un an et tout le monde s’en est un peu foutu. Mais franchement tout le monde a eu bien tort. Il y avait tout dedans, y compris une super histoire d’horreur. Une grande réussite.

brucetringale.com/stranger-games-arcadium/

Oui Tornado je me souviens du livre dont tu parles, mais de la manière dont je l’entendais (et si j’ai bien compris les propos de Présence)je pensais surtout a des BD qui se construisent en référence a d’autres bandes dessinées et qui prennent le médium pour objet (car de fait les BD qui prennent le cinéma comme univers de référence il y en a quand même beaucoup).

En BD on est souvent dans la reprise, dans la parodie, le pastiche mais ca va rarement plus loin enfin si, il y a des exemples mais il faut chercher quand même (je pense a Yves Chaland la par exemple) mais au cinéma si tu cherches des œuvres qui sont traversées par une cinéphilie et par la mémoire des œuvres qui l’ont précédée, tu trouves tout de suite des exemples (De Palma et son obsession a retravailler Hitchcock en long en large et en travers, tout le cinéma de Tarantino exemplairement…) !

Frank Miller cite ouvertement d’autres bds, des personnage surtout, lors d’un délire hallucinatoire, dans le dernier tome de Sin City, Hell and Back.

Hello Ludovic. Un très bel article, très intéressant. Leur dernier film avait attiré mon attention avec ce clin d’œil à Diabolik, tout en ignorant qu’ils étaient à la manœuvre avec AMER. Qui est, honte à moi, dans mon coffre à DVD et que je n’ai jamais pris le temps de voir alors que lui aussi avait attiré ma curiosité. Si en plus ils revendiquent ouvertement de s’inspirer de Satoshi Kon…

Oui ils citent souvent Satoshi Kon et surtout MILLENIMU ACTRESS qui est une reference évident pour leur dernier film, par ailleurs une séquence de L’ETRANGE COULEUR DES LARMES DE TON CORPS faisait déja beaucoup penser à un des scénes les plus connus de PERFECT BLUE, celle ou l’héroine semble de reveiller plusieurs fois d’affilée de son cauchemar sans jamais en sortir…

Bonsoir Ludovic.

Un fort bel article. Cela nous promet une nouvelle saison très prometteuse.

Je découvre les films et les réalisateurs. D’un autre côté je ne suis pas du tout giallo. J’ai du en voir 1, sur conseil d’un des chroniqueurs du blog et non ce n’est pas pour moi. Il faut dire que je m’enferme de plus en plus dans un cinéma (mais aussi roman, documentaire, série, bd…) du réel, dépouillé, sans artifice. Je m’éloigne donc actuellement du côté baroque, qui a su pourtant tant me plaire à une époque, ainsi que le côté érotique du cinéma italien.

J’ai retrouvé à travers la lecture les références au cinéma de DePalma ou Tarantino comme tu l’évoques pas la suite.

Si je devais me lancer je pense que je tenterais REFLET DANS UN DIAMANT MORT.

Merci Fletcher !

je pense que REFLET DANS UN DIAMANT MORT est une bonne porte d’entrée, j’ai d’ailleurs emmené un ami le voir sans même lui dire ce qu’il allait voir (il m’accorde une confiance bien trop grande !) et il a beaucoup aimé alors qu’il ne connaissait pas du tout les deux cinéastes et leurs précédents films.

Merci à nouveau, après Waters, me voilà avec une nouvelle liste de films à découvrir.

Je viens de regarder sur le VOD de la bibliothèque Laissez bronzer les cadavres. Je ne crois pas avoir lu le livre (dans ma tête se mélangent aussi les BD de Tardi et les romans, je ne sais plus lesquels j’ai lus ou pas). Je ne vais absolument rien gâcher de l’histoire ici, mais j’ai deux questions esthétiques.

Comment est utilisé le catholicisme ? (je pense à son utilisation dans l’anime Evagelion).

Et pourquoi de nombreux plans rapprochés sur la viande de mouton où des doigts arrachent des morceaux (j’ai l’impression que mes deux questions sont liées).

En tout cas : Marc Barbé est mon acteur français préféré (je l’avait découvert au théâtre Gyptis à Marseille en 2004) donc une fois vu au générique, j’étais déjà conquis. J’ai eu une boule au ventre tout le long du film tellement la situation me faisait stresser ; j’adore quand un film me provoque une émotion du début à la fin. Les femmes y sont magnifiques et les hommes sont très beaux. Merci pour cette découverte.

Je n’avais pas lu le livre de Manchette et Bastid quand j’ai vu LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES pour la première fois, je l’ai lu pour écrire cet article en fait. L’intrigue du film reste fidèle au roman mais l’imagerie du film est vraiment de Cattet et Forzani même si certaines images viennent du livre comme le cheval avec une tête de mort.

Mais l’aspect surréaliste et symbolique vient des metteurs en scène, je n’ai pas le souvenir que ça ait de l’importance dans le livre qui est très épuré dans sa narration.

Pareil pour le rapport à la viande, à la chair, c’est quelque chose qu’on retrouve dans leurs autres films, ce rapport à la matière, à l’organique (la scène du repas avec les gros plans de mastication de viande), en même temps ça ramène aussi les personnages au statut de carnes qui cuisent à la chaleur du soleil.

Ravi que ça t’aie plu en tous cas !

Oui, je vois bien la différence avec le travail de Manchette ; son fils est au générique, producteur je crois. Je trouve que le mariage Cattet-Forzani-Manchette est très bon ; le trouple… le futur ???

oui il est crédité au générique ! je crois qu’il a aussi signé des scénarios de BD adaptées des romans de son père, celles dessinées par Cabanes…

Je me permets de t’écrire ici à propos de ton bilan 2024 et de ce que j’ai pu lire/voir.

BD : Victory Parade est une œuvre difficile (sujet), belle (couleurs) et qui part dans des directions inattendues sans perdre le lecteur (on en avait parlé à la bibliothèque).

Manga : Shinkirari, j’ai eu l’impression tout au long de l’avoir déjà lu … le travail bibliographique de 35 pages d’Holmberg lui rend un bel hommage.

Film : Merci pour La Bête, il me semble que le sujet est la Fatalité (je ne spoile rien) ; en tout cas c’était pas de la daube comme The Fountain (si Aronofsky n’avait pas travaillé avec Kent Williams, je n’aurais jamais regardé un de ses films) ; j’avais découvert George Mackey dans la série 22.11.63, il est vraiment bon, tu as écrit exactement ce qu’il fallait écrire à propos de Léa Seydoux. La zone d’intérêt, je le verrai bientôt.

Musique : je n’ai rien écouté car en ce moment j’écoute les unes après les autres les BO Star Trek (mais pas vraiment dans l’ordre chronologique).

Les articles du blog que tu as conseillés: un très grand merci, je ne connaissais pas Saint-Elme (non, non, je ne vis pas sur la lune), et merci Bruce pour l’interview. Les conseils ciné-John Wayne de Garth Ennis sont intéressants (je veux dire, vraiment intéressants) et merci Bruce pour l’interview bis. La Route, mon frère m’a mis le bouquin dans les mains, car il aime beaucoup Manu (alors moi aussi mais période Soyons fous), et je n’ai pas regretté… il manque juste Charlize Theron 🩶, mais Présence décrit très bien l’adaptation, sacré Manu (je vais finir par me demander lequel a été écrit en premier : le livre, le film, la BD…?). La femme scorpion : Oh !!! Faut que les Bruces Lits, Patrick 6 et les autres arrêtent les conseils, je ne vais pas tout pouvoir regarder dans cette vie, va falloir que je ressuscite (mais pas comme dans The Fountain hein !?!). Michael Mann et la TV de Sébastien ZAAF… franchement, même en réfléchissant beaucoup, il n’y a rien dans son travail qui me plaît… et par contre il plaît beaucoup à mon père… tiens ça pourrait être un épisode intéressant pour un bon vieux Hill Street Blues : “Qui a tué le père ?” ; en tout cas l’article montre bien sa progression et je vais me laisser tenter par Crime Story et Drug Wars si je les trouve en DVD.

A suivre…

Ravi que LA BÊTE t’aie plu, c’était mon film préféré de l’année 2024 mais c’est un long métrage qui en a laissé pas mal sur le côté. Je le trouve vraiment magnifique, les acteurs sont éblouissants, oui, c’est un film sur le destin, sur « l’éternel retour » comme chez Cocteau et en même temps comme chez Henry James sur l’impossibilité de savoir ou le fait qu’on se rend compte trop tard qu’on est passé à côté de son existence. Il y avait eu une autre adaptation cinématographique française de LA BÊTE DANS LA JUNGLE en 2023 réalisée par Patric Chiha avec Anais Demoustier et Tom Mercier que j’avais trouvé très belle aussi.

SAINT ELME c’est tres bien mais bon je suis un vendu à Fred Peeters, je lis tout ce qu’il fait, je les avais acheté à la parution (il y a eu une intégrale depuis… en noir et blanc bizarrement), les 1ers tomes, on était bien en peine de dire ce que ça raconte… le final est brillant avec cette longue fusillade à la Pecknipah… ou à la Manchette et Bastid justement, mais dans le froid !

Je n’avais pas réagi à l’article au moment de sa parution parce que je n’avais pas encore vu Reflet dans un diamant mort. Comme c’est à présent chose faite, je m’en voudrais de ne pas te féliciter une fois de plus pour ce superbe article, extrêmement bien référencé et argumenté.

Ceci dit, si je suis un fan de tous ces cinémas de genre des 60’s (débordant parfois sur les 70’s), la démarche de Catter et Forzani ne me touche pas du tout.

Leur approche post-moderne me semble tourner à vide. On peut évidemment trouver cela ludique et jouissif, comme tu le remarques, mais moi ça me parait surtout très assommant.

Ca dure 1h27 et ça ma paru en durer 3. Un vrai calvaire.

Merci pour ces compliments Zen ! je comprends ton opinion, je connais des gens qui partagent les mêmes (bons) gouts et que l’approche de Cattet et Forzani laisse froid. Moi, ces 1h27 de cinéma pleines comme un œuf me réjouissent pas mal en effet !