Vipère au poing par Frédéric Rébéna

Un article de BRUCE LIT

VF : Rue de Sèvres

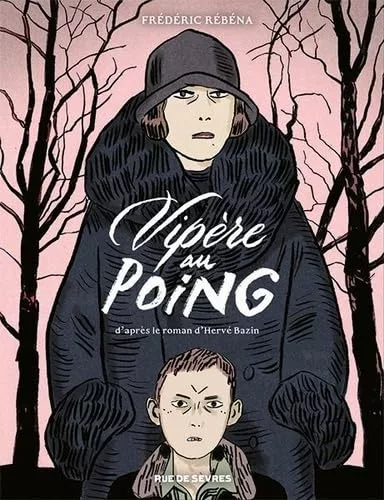

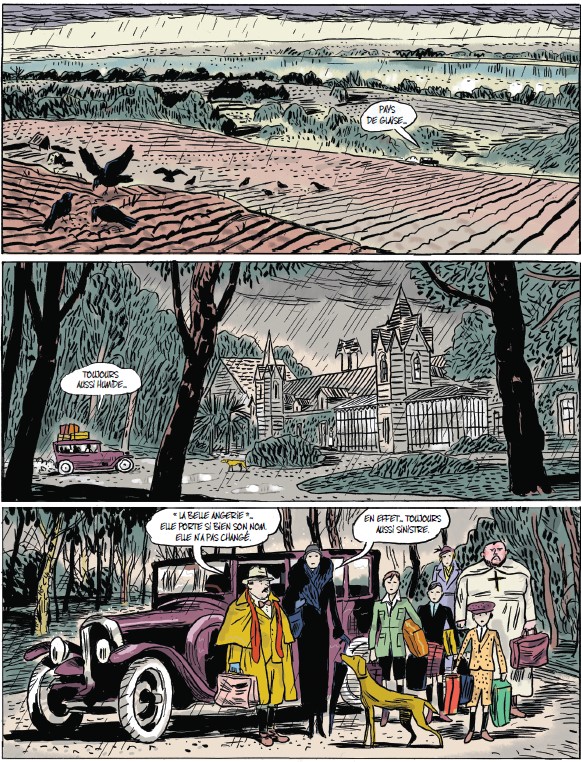

C’est la mère la plus toxique de la littérature : Folcoche, revient sous les dessins affutés de Frédéric Rébéna pour une adaptation cette fois plus nuancée, voire plus rock du célèbre roman d’Hervé Bazin, Vipère au Poing !

C’est la mère la plus cruelle de l’histoire de la littérature : Paule Pluvignec alias Folcoche (contraction de Folle et Cochonne), cette femme qui reprend son autorité parentale après avoir abandonné ses enfants pendant neuf ans et transforme au début du vingtième siècle leur éducation en enfer quotidien, jonchée de règles absurdes et frustrantes. C’est aussi selon Hélène Alméras dans l’anthologie parue aux éditions Ynnis et supervisée par François Rey : 100 méchants qui ont marqué l’histoire « Le profil du manager toxique qui donne toujours plus de restrictions en les justifiant par des valeurs morales ou économiques ».

Pour cette adaptation en bande dessinée, le lecteur peut faire confiance à Frédéric Rébéna, un habitué des grands textes littéraires : les admirateurs de San-Antonio ont pu admirer ses illustrations sur les couvertures des intégrales aux éditions bouquins. Les autres se rappelleront de sa brillante adaptation du Bonjour Tristesse de Françoise Sagan parue il y a 6 ans chez Rue de Sèvres.

Folcoche : une femme aussi belle que dominante.

©Rue de Sèvres

Pour ceux qui suivent le parcours de cet auteur méticuleux, cette Vipère au Poing pourrait être le deuxième volet d’une thématique autour de la parentalité toxique et d’enfants victimes, devenant à leur tour bourreaux.

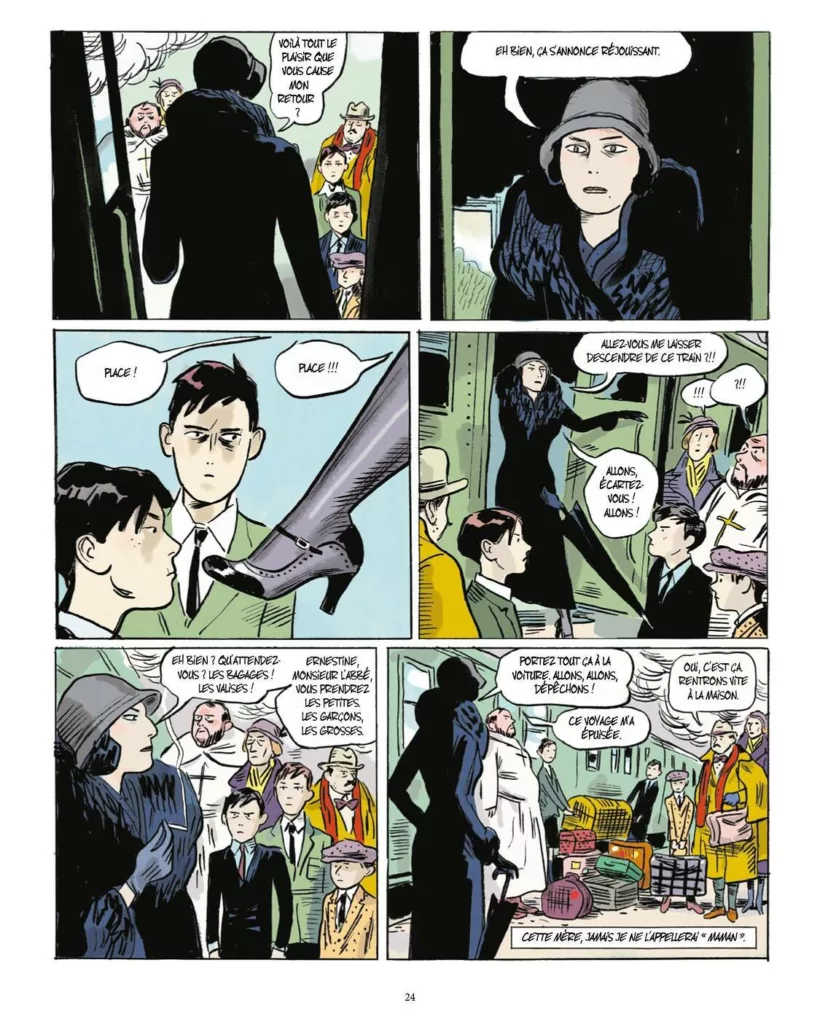

Après la chaleur et la luminosité estivale de Bonjour Tristesse, Rébéna transforme l’enfance de Chiffe et Brasse-Bouillon en un long automne où les couleuvres s’avaleraient aussi bien que les feuilles mortes ramassées à la pelle.

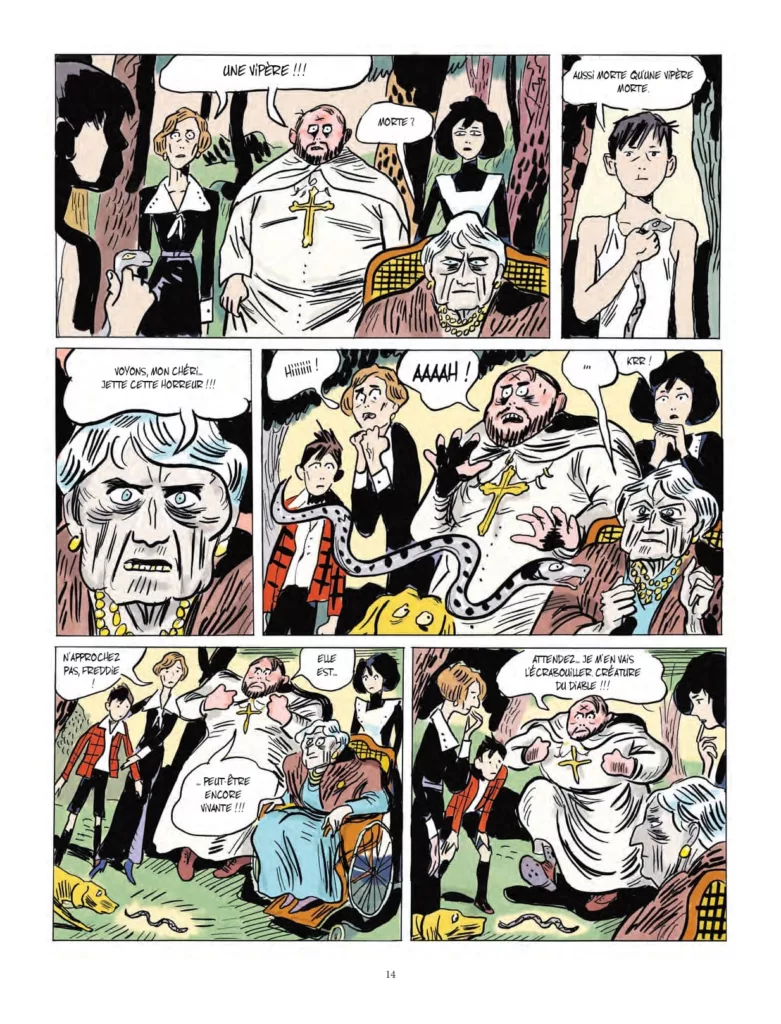

Rébéna synthétise les visages cinématographiques de Folcoche, ceux d’Alice Sapritch (1974) et de Catherine Frot (2004), pour la représenter en une femme belle, élégante au raffinement aussi glacial que cruel. Les grandes lignes du livre de Bazin sont là : le réveil à 5 h du matin pour prier et les corvées, l’obligation de s’exprimer en anglais pour pouvoir manger, les coups de fouets et la manipulation mentale des trois garçons pour les amener à se détester entre eux. Il retrouve également le mari mou du genou mais pas de la quéquette, collectionneur de mouches (!), la servante muette et les curetons omniprésents même si l’Abbé Traquet, tout droit sorti d’un film de zombies y joue un rôle bien moindre que dans le roman.

Des personnages tous plus détestables les uns que les autres.

©Rue de Sèvres

Mais Rébéna imprime sa marque en faisant de Folcoche, une femme blessée, mal mariée, probablement victime de viol conjugal dont le dégoût des autres et de ses enfants non désirés sont le moyen de survivre. Le lecteur ne peut pas s’empêcher d’avoir des sursauts d’empathie envers cette femme qui survit aux tentatives d’assassinat de ses enfants, qui vit dans une solitude totale dans sa forteresse d’amertume avec un mari qui peut évoquer le père de James Dean dans La Fureur de Vivre.

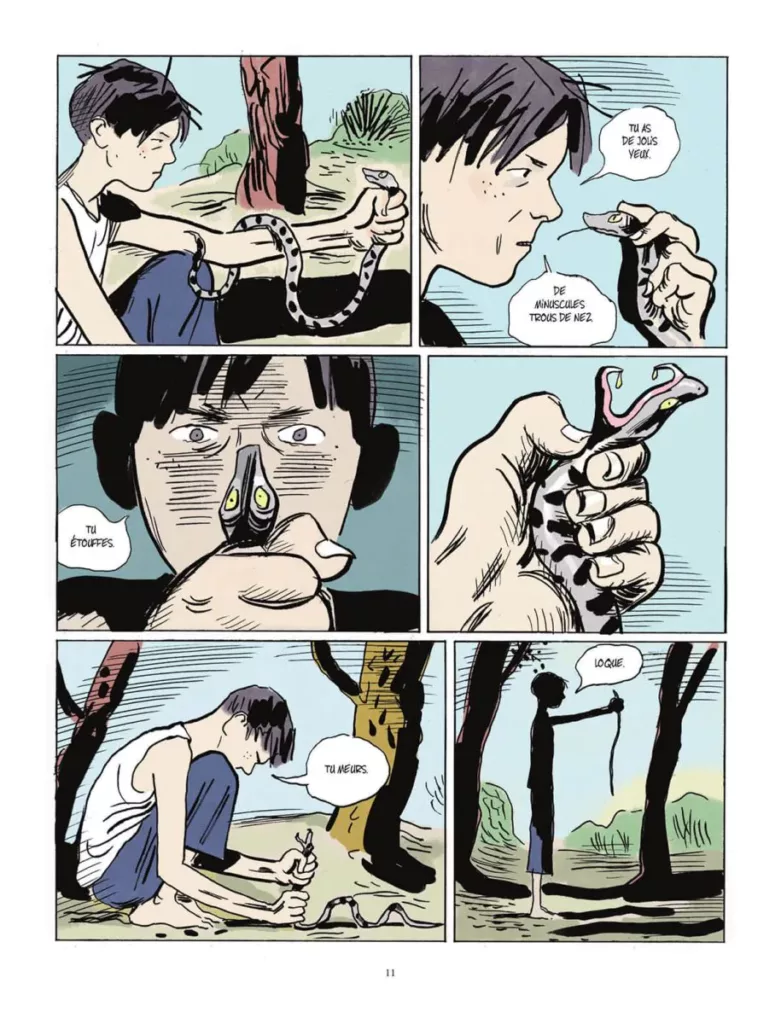

Car, Rébéna ne fait rien pour atténuer la haine de Hervé Bazin : il n’y a personne dans cette BD à qui le lecteur peut s’identifier, tous les personnages étant des lâches, des êtres cruels dont la cruauté dépeint sur les autres. Brasse-Bouillon n’a pas attendu le retour de sa mère pour donner tous les signes de psychopathie en assassinant cruellement des animaux et se montrer violent envers ses proches. Il est cette vipère mal née, infectée par le venin d’une femme qui n’est jamais devenue une mère.

Dans une scène d’une rare puissance, Rébéna leur offre un dernier dialogue. Il suffirait, d’un mot, d’un geste pour que ces deux-là s’aiment enfin et réalisent qu’ils pourraient donner un autre tournant à leurs vies. Mais Hervé Bazin comme Rébéna, ne leur apporte ni pitié, ni merci.

Si cette histoire se déroulait maintenant, Brasse-Bouillon deviendrait probablement une star du rock comme Marilyn Manson qui mettrait ses souffrances et sa haine en musique sous les vivats du public.

Laisserez-vous son venin vous affecter ?

Famille je vous hais !

Interview

Bonjour Fréderic : pourquoi autant de temps entre les parutions de VIPERE AU POING et BONJOUR TRISTESSE ?

Il me fallait ce temps pour tester mentalement des pistes, explorer des angles différents. Et puis c’est le temps de la procrastination, à tous les jours remettre au lendemain, à tergiverser et passer par des phases de démission et de renoncement, jusqu’à ce qu’une solution émerge. Mon cerveau en a eu besoin, de cette lenteur pour maturer. Un peu comme le thé. Il faut laisser l’eau et les feuilles dialoguer un moment pour corser le goût. J’espère ne pas avoir laisser infuser trop longtemps.

Comment en es-tu venu à illustrer ce classique de la littérature française ?

En bout de table. Lors d’une conversation avec mon éditrice, la décision s’est prise et les droits aussitôt négociés. Comme je l’explique dans la postface du bouquin. Je voulais m’y confronter. Certainement aussi parce que je pense ressembler par pleins d’aspects à cette Folcoche. Le processus d’identification n’a été trop difficile. Moi-même ai été confronté par le passé à ce sentiment assez troublant d’être parent et de ne pas me sentir vraiment capable d’exprimer mes sentiments envers mes propres enfants. D’où cette sensation de connivence avec ce personnage pourtant si peu sympathique. Comme mon double pas cool. Adapter ce titre est peut-être une manière de tentative de compréhension de moi-même. Je devrais soumettre ça à un psy.

C’est aussi un titre qui m’a fait de l’oeil tant de fois que cela devenait assez évident que j’en ferais un jour quelque-chose.

Le meurtre d’animaux : le premier signe d’une psychopathie en devenir.

©Rue de Sèvres

Sagan, Bazin…Tu as également illustré les couvertures de San Antonio pour les rééditions chez bouquins : parle-nous de ton rapport à la littérature…

Je pense que la lecture s’inscrit dans une relation de fond, à soi-même. J’y cherche le plus souvent des réponses introspectives. C’est comme entrer dans une habitation pleine de couloirs mal éclairés, de recoins qui se révèlent peu à peu, de portes que l’on pousse sans trop savoir sur quoi elles ouvrent. Ça oblige à une manière de mise au point. J’attends d’un bouquin qu’il me capte par la beauté du style, l’architecture du récit. J’ai le même rapport avec le cinéma.

J’ai illustré pas mal d’autres auteurs. San Antonio, mais aussi Sade ou Wodehouse, Hugo, de la poésie aussi. Je suis admiratif du travail du mot. Surtout de cette faculté de l’écrivain à se mettre au travail, face à lui-même, qui s’astreint dans la difficulté quotidiennement à creuser en lui même, à ciseler son propre style, à transmettre sa propre vision du monde. Même si le résultat est moyen, je reste admiratif de l’intention. Ça me fait ça souvent. Mis à part certains auteurs épuisants qui se la pètent.

Quels ont été les défis à relever pour cette adaptation ? Les couleurs sont notamment plus tristes que dans BONJOUR TRISTESSE.

Les défis étaient bien plus difficiles à relever dans le Sagan. Je me sens plus « chez moi » dans Vipère au Poing. La gamme colorée plus sourde et grisée me correspond mieux. Le plus compliqué dans le travail d’adaptation consiste à se sentir chez soi chez un autre. J’ai toujours été locataire, dans la vraie vie. Le travail d’adaptation, c’est comme finir par te sentir chez toi en oubliant le plus souvent que tu es chez un autre. L’autre défi, c’est tenir le cap du récit sans rien lâcher, maintenir la pression de bout en bout. C’est aussi supporter la solitude parfois pesante qui peut impacter la santé mentale… Solitude, condition essentielle au processus créatif. Pas tous les jours facile.

Avec VIPERE AU POING, je vois un dyptique entamé avec BONJOUR TRISTESSE sur les relations toxiques entre les parents et les enfants. Est-ce volontaire ?

Non. Pas consciemment . C’est un constat que j’ai fait lors d’une interview. Comme si je le découvrais en direct. C’est comme deux faces d’une même médaille. La toxicité des relations en commun, des familles dysfonctionnels des deux côtés ( mais famille et dysfonction sont souvent liées). Côté face, la villa près de la mer, la Côte d’Azur, l’été. Côté pile, une bâtisse délabrée, l’Anjou, les terres à perte de vue, la pluie, l’automne-hiver. Dans les deux récits, c’est vrai, on retrouve les mêmes difficultés à communiquer, les mêmes distorsions dans les relations, les conflits, les non-dits, la même complexité de l’être enfermé en lui-même, inadapté dans un cul-de-sac

Loin de l’image laissée par Alice Sapritch, tu as donné à Folcoche les traits d’une très belle jeune femme. Pourquoi ce choix ?

Contrairement à Hervé Bazin, qui voulait punir sa mère à travers ce roman, je n’avais aucune compte à régler avec ce personnage de Folcoche. Pour quel motif l’aurai-je affligée d’un physique disgracieux? Et puis je préférais dessiner une belle femme sur 110 pages, plutôt que ce vrai personnage atroce qu’il décrit sans ménagement. Et puis je la voulais magnétique. La dessiner sous ces traits me semblait la meilleure des réponses. Son port altier, cette manière classe de fumer … (elle ne fume pas dans le roman)

En te lisant, j’ai été frappé par l’impossibilité de s’identifier aux personnages de VIPERE AU POING : tous, même « le héros » sont odieux, mesquins, manipulateurs, cruels !

Le pire de tous étant d’après moi le père. Il est présent-absent, inconsistant, couard, se planque, prend la tangente. Le personnage principal , Brasse-Bouillon, me semble être le plus fréquentable. Il est cash. Il mène une guerre sans merci. Il endure, encaisse, frontalement, s’oppose franchement à l’autorité abusive exercée par sa mère.

J’ai même ressenti une empathie inattendue envers Folcoche, cette femme mal mariée, malheureuse dont la tristesse se transforme en cruauté… C’est une véritable tragédie que cette vie là…

Elle est dénuée de toute capacité d’affection. Elle ne sait ni aimer ni se faire aimer. Ça la rendrait presque touchante, malgré la méfiance et discorde qu’elle suscite, malgré les punitions, les humiliations qu’elle inflige. Son rôle assigné d’épouse et de mère lui est insurmontable. On ne connaît pas la source de ce mal-être dans le roman. C’est un des aspects que j’ai voulu privilégier dans la bd.

Quel serait le roman idéal pour conclure cette trilogie des parents abuseurs ?

« Mars » de Fritz Zorn… mais là, c’est comme toucher le fond de la dépression.

Le roman, je l’ai lu au collège. Je ne m’y suis jamais replongé depuis, je n’ai qu’un vague souvenir d’atmosphère oppressante et d’envie que ça se finisse…

L’oeuvre s’est rappelée à mon « bon » souvenir dernièrement, en lisant un article sur la sortie de FOLCOCHE, un livre d’Emilie Lanez, qui fait une contre-enquête à décharge sur la vie de la vraie mère d’Hervé Bazin et des déformations/exagérations qu’il a commis dans l’écriture de son roman.

Pour la BD, je pense que je passerai mon chemin.

Oui en effet VIPÈRE AU POING a été remis en lumière par ce livre-enquéte paru récemment qui explique de Bazin a largement construit sa mythologie personnelle et son histoire familiale en exagérant avec opportunisme le caractère autobiographique de son œuvre à la fois par vengeance personnelle envers sa famille mais aussi pour effacer un passé trouble pour celui qui allait devenir un romancier respecté, futur président de l’académie Goncourt.

Je ne suis pas surpris. Je trouve que Bazin charge la mule au maximum sur sa mère et, comme je le mentionne sur l’interview, je trouve que son personnage est au moins aussi, voire plus odieux que Folcoche.

Bonjour Bruce.

Comme JP j’ai lu ce roman adolescent. Je me rappelle l’avoir apprécié mais sans envie d’y revenir. Pour ces mêmes raisons je n’ai pas vu les films. Pas envie de m’infliger une nouvelle fois Folcoche, qui est passée dans l’imaginaire populaire alors que je suis certains que peu ont lu le roman. Une véritable super vilaine en effet.

Ton ta longue introduction tu parles de l’automne. On retrouve bien cette tonalité de couleur sur les planches proposées.

Interview intéressante. On sent bien le côté un peu torturé de Frédéric Rébéna, du moins un état d’esprit en adéquation avec son travail. A ce titre ses albums semblent agir de manière cathartique.

J’ai par contre un peu tiqué, sur sa représentation de Folcoche. Ses arguments sont bons, mais j’ai du mal à accepter cette « trahison » de l’oeuvre. C’est là où on voit la différence entre une oeuvre originelle et une adaptation quelle qu’elle soit. Cela n’empêche nullement le plaisir de se plonger dans les 2 oeuvres (et les films pour les plus faignants).

Je n’ai aucun souvenir du roman original.

Je parlais plus du parti pris de « trahir » l’oeuvre original notamment dans la représentation de Folcoche qui est un élément essentiel dans l’approche de Bazin.

Mais la réponse de Frédéric Rébéna a du sens. En cela il montre qu’il s’approprie l’oeuvre pour en faire autre chose et montre également qu’il y a réfléchi. En tout cas, même si tu n’a pas lu le roman, merci d’avoir poser ce type de question. Je suis toujours très intéressé par ceux qui tournent autour des raisons et de la façon d’adapter. Adapter c’est trahir mais jusqu’où ?

Petit aveu, pour ma part, je n’ai jamais lu ce roman. Du coup, la pire mère de la littérature française reste celle de Poil-de-carotte…

Merci pour ce doublé analyse/interview. C’est fascinant de voir la relecture du personnage de Folcoche très très loin du physique d’Alice Sapritch comme le montre la page de l’arrivée en train. Et on constate tant de la part du lecteur Bruce que de l’auteur une identification qui se crée avec ce personnage plutôt qu’avec le protagoniste supposé.

Sinon, je suis le seul qui, après avoir lu la page sur la mort de la vipère, est remonté regarder la couverture pour voir si la description correspondait ?

Je n’ai pas lu POIL DE CAROTTE.

J’aime beaucoup le plan où Folcoche descend du train et semble présenter son pied pour que son fils le lui baise.

« Mme Robinson, ne seriez-vous pas en train de me séduire ? » Même pensée pour cette scène (mais bon, j’ai été irrémédiablement corrompu par les comics de Chris Claremont)

Oh bien vu pour Mrs ROBINSON !

Je n’ai pas lu le roman d’Hervé Bazin, mais ma mère me l’a raconté de long en large.

Ce livre épousait sa mythologie personnelle comme quoi « les chiens de font pas des chats » et que l’on ne peut pas échapper à l’hérédité maladive.

Le livre finit par une phrase qu’elle récitait sans cesse…

ça m’a donc marqué.

l’empathie pour Folcoche est évidemment tardive comme celle qui voir en Catherine de Médicis une incomprise

J’ai pour ma part lu L’ENFANT de Jules Vallès où l’auteur également impliqué dans sa propre fiction fait montre d’une rage infinie envers sa mère.

L’auteur a exagéré le personnage de Folcoche, c’est bien pour ça qu’il a écrit un roman et non une vraie autobiographie, non?

sur certaines planches je vois comme une sorte d’héritage de Cabu, c’est rigolo…

Enfin, il se passe quoi dans l’école franco-belge?

si on excepte les remakes, les reportages et les adaptations, les récits historiques, les bios il reste quoi dans les rayons?

« si on excepte les remakes, les reportages et les adaptations, les récits historiques, les bios il reste quoi dans les rayons? »

Toute une vague de nouveaux westerns passionnants

Ah bon?

ça ne m’a pas sauté aux yeux…

il y a Tête de Chien qui me tente vaguement

Gamin je me suis passionné pour des personnages comme Thorgal, XIII, où est la relève?

Il n’y a plus de de héros/héroïne qui emmènent les lecteur vers une destination palpitante (le dernier truc que j’identifie de la sorte, ce sont les LEGENDAIRES.

La bd me semble désormais destinées aux adultes qui n’ont pas le temps de lire Le Monde ou les livres, donc on les fait en BD pour aller plus vite, consomme plus vite et passer au suivant.

Tête de chien a l’air bien oui.

Mais pour répondre à ta question, c’est simple : c’est chez le manga. Tu devrais le savoir mieux que nous, c’est la première dépense que les ados ont faite avec leur Pass culture. Certains se sont pris l’intégrale de Berserk par exemple.

Si cela n’existe plus dans le franco-belge, c’est que le marché a changé : lorsqu’un Thorgal coûtait 25FF, il passe désormais à 15 Euros, tout le monde ne peut pas se le permettre. Il y a bien longtemps qu’on m’a expliqué qu’au début des années 2000, les éditeurs ont changé le format du 48 CC (comme les Astérix, Spirou etc) pour un format plus grand, avec plus de pages, et donc plus cher. C’est passé à 12 euros puis 13 puis 15… et maintenant on continue pour les nostalgiques avec des bds encore plus chères comme les Spirou vus par ou la nouvelle série de Thorgal qui a ce même principe mais qui en plus explore une partie non exploitée de la série principale. Les éditeurs veulent des sous.

Et toute la vague de romans adaptés, je pense surtout aux romans récents comme Kilomètre zéro ou Son odeur après la pluie – qui, j’en suis sûr, sont très bien, un pote doit me prêter la seconde que je cite – ne font que prolonger le succès de romans et donc, sont rentables. Je ne pense pas que les lecteurs habituels soient la cible de ce genre de bd – enfin je dis ça, mais j’ai pas hésité à me prendre Cité de verre par Mazzucchelli alors que je n’ai pas lu le roman de Paul Auster – et je ne pense pas que la bd pour ados soit vue de la même façon de nos jours. Je viens de prêter 11 tomes de Thorgal a des amis car leurs jumeaux de 11 ans ont commencé et adorent, pourquoi en chercher un nouveau ? Cela n’arrivera plus jamais. Cela rejoint un peu ce que dit Tornado sur The nice house on the lake, c’est inscrit dans une époque.

Je voulais justement éviter le recours au manga.

C’est vrai que les mangas ont pris la place du marché (pré ado-ado-jeune adulte)

Mais je sens dans les rayons des surfaces que je côtoie, une désertion et une démission…

Le public enfant est encore vivace et cela malgré le manga.

Je ne parle même pas du comics dont la visibilité se réduit d’année en année et qui ne parle qu’aux initiés de longue date (on dirait le monde du jeu de rôle)

Que peut bien faire un artiste qui veut faire une grande saga SF tout public aujourd’hui s’il ne veut pas faire de manga?

Sillage existe depuis très longtemps.

La trilogie sf de Mathieu Bablet : Shangri-La – Carbone & Silicium – Silent Jenny, ça me parait être l’exemple idéal de ce qu’on peut faire en matière de saga sf à la fois artistiquement très ambitieuse et destinée à un public large.

Autre exemple : Bolchoi arena de Boulet.

Alors oui, certes, on n’est pas dans le format 48planches…

Sinon, pour les amateurs aux goûts plus classiques, il y a toujours des propositions comme Les mondes d’Aldebaran. Récemment, on peut citer aussi Renaissance de Duval et Emem.

Franchement, je pense qu’en cherchant un peu, on peut trouver pas mal de propositions qui rentrent dans le cadre.

Merci pour ces titres.

Je me trompe sans doute mais je trouve pas que la BD populaire neuve soit vraiment mise en avant chez les libraires.

Alors oui on a des mangas formidables

oui les gros titres sont encore là (Sillage ou Aldébaran ont déjà entre 25 et 30 ans non?)

J’ai retenu l’autre fois, TANIS, j’espère que ce genre d’initiative sera couronnée de succès.

tu mentionnes, le format 48 pages, oui ça aussi il faut que ça « change » pour être plus en adéquation avec le public

et Jyrille parle du prix, oui, il faut aussi que la BD redevienne accessible sans devoir faire un prêt.

Dans le comics, les éditeurs sont conscients du problème et tentent d’y pallier avec les EPIC, POCHE, NOMAD, paperback etc…

bon je suis aussi conscient du hors sujet sur l’article, mais ça faisait écho à mes derniers passages en libraire qui m’ont un peu interloqués…

Je n’ai jamais lu Bonjour tristesse, ni Poil de carotte ni Vipère au poing, ni vu les films adaptés. Au collège, je me souviens qu’on lisait les Pagnol, Le lion de Kessel, Vendredi ou la vie sauvage, des romans dépaysants bienvenus pour échapper à notre grise cité minière de Lorraine où, c’est bien connu, le climat n’est pas des plus rieurs. Je devrais remercier mes profs de français pour ça. Si ça se trouve ils nous donnaient ses livres à étudier pour eux-mêmes échapper à la grisaille.

Je ne suis pas certain d’en avoir envie un jour, ni donc leur adaptation en bd, mais je suis bien content de savoir qu’elles existent et que c’est du beau boulot.

Le trait visible dans les scans me fait penser à du Christophe Gaultier, du Comès, du Jordi Bernet (Torpedo), ça a l’air de parfaitement coller à l’histoire (que je ne connaissais pas du tout en fait).

L’interview est passionnante, ton court article très bon. J’aime beaucoup l’image du locataire qui s’empare de l’oeuvre d’un ou d’une autre.

L’article -court – était prévu pour Rocksound qui ne le trouvait pas assez rock. On a discuté, moi arguant qu’un gamin qui organise la mort de sa mère, c’était forcément Punk et que je n’étais pas obligé de toujours faire des bios d’ACDC ou Metallica. Rien n’y a fait.

Alors j’ai tout repris et enrichi la chose d’une interview de Rebena. Au final, un bien pour un mal.

Hello Bruce. Très belle interview qui parle beaucoup du processus créatif de l’auteur. Je n’ai pas lu le roman de Bazin ni vus les films. L’essai Folcoche sorti récemment semble indiquer que Bazin a exagéré le caractère autobiographique ce que je n’ai pas de mal à croire. Le trait est grossi pour les gens qu’on déteste et assoupli pour ceux qu’on aime. Je pense qu’on peut voir le processus inverse de Bazin dans La promesse de l’aube de Gary où tout est presque trop beau. Finalement en changeant Folcoche, Rebena revient peut être à une certaine forme de vérité. J’ai toujours pensé que chez les écrivains elle se cache généralement ailleurs que dans l’autobiographie.

Merci de citer Romain Gary qui est dans mon Top 10 de mes écrivains contemporains.

Tiens, je me demande s’il y a eu des adaptations BD le concernant, là je serais très preneur.

La vie devant soi par Manuele Fior chez Futuropolis.

Il faut que je trouve ça.

Mince ! J’ai lu Vipère au poing et je n’en ai gardé aucun souvenir.

Le profil du manager toxique qui donne toujours plus de restrictions en les justifiant par des valeurs morales ou économiques. – Une analogie que j’aurais été bien incapable de faire, et pourtant très parlante.

Si cette histoire se déroulait maintenant, Brasse-Bouillon deviendrait probablement une star du rock comme Marilyn Manson qui mettrait ses souffrances et sa haine en musique sous les vivats du public. – Du pur Bruce comme analogie.

Mis à part certains auteurs épuisants qui se la pètent. – Des noms ! 😀

L’analogie à Marilyn Manson était bien entendu pour allécher les lecteurs de Rocksound. Mais je n’en pense pas moins : établissons ensemble les rockstars martyrisés par leurs parents : on commence par Axl Rose, abandonné par son père et violé par son beau-père.

Dolores O’Riordan, la chanteuse des Cranberries, violée à 10 ans par un copain de son père. Une vie de comportements auto-destructeurs jusqu’à la tasse fatale, retrouvée noyée après une overdose de médicaments.

Susan Janet Ballion aka Siouxsie Sioux, abusée sexuellement avec une amie à l’âge de 9 ans dans un parc, père alcoolique violent qui meurt quand elle a 14 ans. Elle se réfugie dans la musique et embrasse le mouvement punk.

Liz Fraser (Cocteau Twins), victime d’inceste elle souffre de troubles alimentaires et de boulimie. Elle est virée de chez elle à l’âge de 16 ans parce qu’elle arbore un look punk. Elle se réfugie dans la musique grâce à ses idoles, en premier lieu Siouxsie.

Bel article et intéressante interview.

J’aime beaucoup les dessins de Rébéna mais une adaptation de Vipère au poing, ça me branche très moyen.

Ah, cette trahison de Folcoche ! Frédéric Rébéna a sans doute compris que lart, cest comme un dîner chez un parent dysfonctionnel : on adapte les mets pour ne pas vomir. Bravo pour cette approche locataire de lœuvre ! Pour ma part, jai lu le roman (autant quon puisse le faire sans empoisonner son estomac), et je suis resté fasciné par loptimisme de lauteur. Dailleurs, je suis convaincu que le prochain roman ideal pour conclure cette trilogie serait Moi, je suis une bombe à retardement, écrit par un robot. Ça changerait des parents abuseurs, non ?

Cest drôle, jai lu larticle et jai eu exactement limpression dêtre tombé sur une conversation entre des gens qui discutent dun roman quils nont pas lu, mais qui sont passionnés par la psychologie de la honte et la représentation de mères terribles. Ça me fait penser à ces fois où on se prend pour des experts en psychanalyse en se basant sur un tweet. Frédéric Rébéna, tu es un génie, de transformer un livre en BD cest comme transformer une tarte en pizza, ça change tout ! Bruce Lit, tes un vrai pro, de ne pas avoir lu le roman mais de savoir tout sur la psychopathie, cest ça le talent ! Au fait, qui a voté pour la villa près de la mer comme meilleure ambiance de dépression ? Moi, je préfère lAnjou, cest plus romantique.