DÉDALES de Charles Burns

Un article de LUDOVIC SANCHES

Cet article s’intéresse aux trois tomes de la série de bande dessinée DÉDALES de Charles Burns, publiés respectivement en 2019, 2021 et 2023 aux éditions Cornélius. Il en dévoile par ailleurs certains éléments de l’intrigue.

© Charles Burns/Cornélius

« Le cinéma substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs » (citation faussement attribuée à André Bazin, citée en exergue du générique d’ouverture du MÉPRIS de Jean-Luc Godard en 1963)

Se plonger dans un livre et dans l’œuvre de Charles Burns, c’est se retrouver face à un vaste réseau d’images et de signes qui ne cessent de se faire écho, en miroir avec d’autres images dont on arrive plus d’ailleurs à savoir si elles renvoient à d’autres livres de l’auteur ou à nos propres souvenirs visuels. Son cheminement créatif, c’est un peu « différence et répétition » pour reprendre le titre d’un livre de Gilles Deleuze, il suffit de feuilleter ses recueils d’illustrations et de carnet de croquis qui sont comme des réservoirs d’images, elles mêmes reprenant d’autres images, destinée à être reprises et redessinées dans un autre livre, racontant une autre histoire.

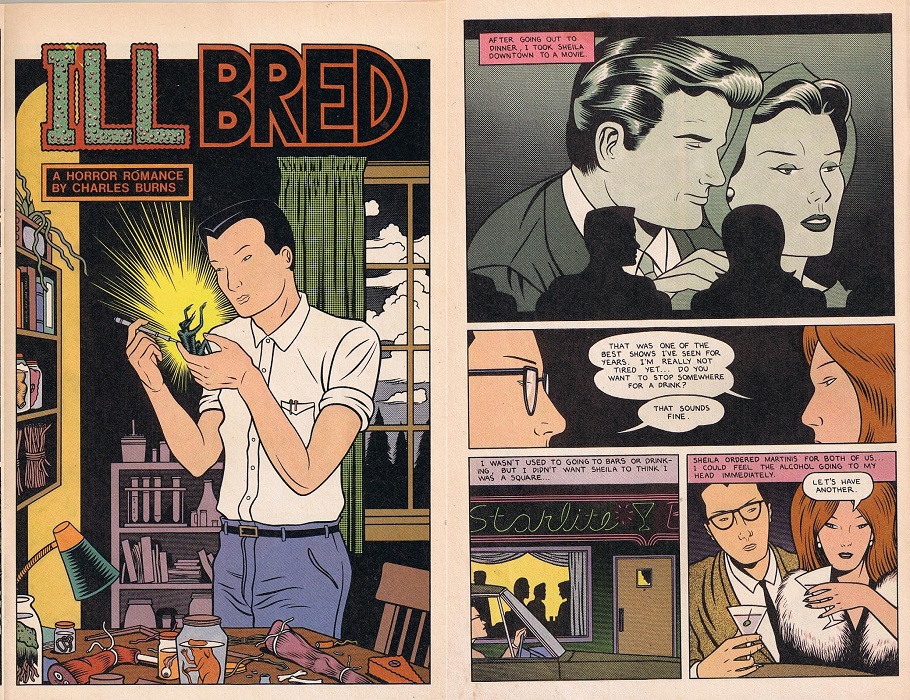

Cette dimension référentielle existe des les premiers travaux de l’auteur qui évoquent aussi bien le DICK TRACY de Chester Gould que les EC COMICS et dévoilent aussi la fascination de Burns pour les romance comics, ce genre de bande dessinée à l’eau de rose inventé par Jack Kirby et Joe Simon et qui connut un éphémère succès dans les années 50 (ce curieux mélange entre l’imagerie horrifique et le genre de la romance apparait déjà dans ILL BRED qui raconte la relation amoureuse entre un jeune homme et une femme insecte, une histoire courte jamais traduite en français publiée dans le comic book DEATH RATTLE en 1985). La trilogie NITNIT (soit TINTIN à l’envers) formée par les albums TOXIC/LA RUCHE/CALAVERA (publiés entre 2010 et 2014 chez Cornélius) se construira sur une reprise et une relecture de l’œuvre de Hergé. DÉDALES, de ce point de vue là, se distingue de toute cette production antérieure de l’auteur: cette fois-ci, ce sera le cinéma qui sera la toile de fond du récit.

Brian est un jeune homme à l’imaginaire bouillonnant, passionné de cinéma, qui avec la complicité de son ami d’enfance, Jimmy, tourne des petits films d’horreur et de science-fiction en super 8. Alors qu’ils s’apprêtent à partir quelques jours en excursion au bord d’un lac pour tourner un nouveau film, Jimmy choisit de proposer le rôle féminin principal de leur film à Laurie, jeune fille rousse qui d’emblée fascine Brian autant qu’elle l’intimide. Malgré la sympathie sincère et l’attirance qu’elle semble éprouver pour Brian, Laurie ne sait comment réagir face à l’attitude parfois déroutante du jeune garçon.

DÉDALES reprend le format qui était celui de la précédente série de Burns, la trilogie NITNIT, une série de trois grands albums en couleur qui reprenait volontairement le modèle de la bande dessinée franco-belge classique hérité de Hergé. Il en poursuit aussi l’utilisation de la couleur qui était une des grandes nouveauté de cette précédente série: le noir et blanc, les aplats de noir, ces fameuses ombres crantées ayant longtemps été un des éléments essentiels du style de Burns, non pas que celui-ci n’aie jamais fait de dessins ou de planches en couleur avant mais il le dit lui-même, c’était la première fois qu’il s’en servait volontairement comme « un outil narratif » à part entière.

L’autre particularité de DÉDALES, c’est que sa forme, on le verra, plutôt complexe (ainsi que le découpage de l’intrigue en trois parties) cache en fait un récit étonnamment simple et linéaire, dont la dimension presque anecdotique (une tranche de vie avec des jeunes gens ordinaires, l’histoire d’un garçon renfermé et dépressif qui n’arrive pas à avouer ses sentiments à celle qu’il aime) surprend par rapport à ses œuvres précédentes. A la bizarrerie graphique exubérante de ses premières œuvres (héritées des comics undergroud des années 60/70), aux planches parfois complexes de BLACK HOLE (disponible aux éditions Delcourt) mêlant plusieurs temporalités, à la non-linéarité et à la confusion narrative de sa précédente trilogie, DÉDALES affiche une certaine fluidité graphique et narrative, Burns se faisant très précis dans la manière de découper son récit, de composer ses planches et ses cases.

© Charles Burns/Cornélius

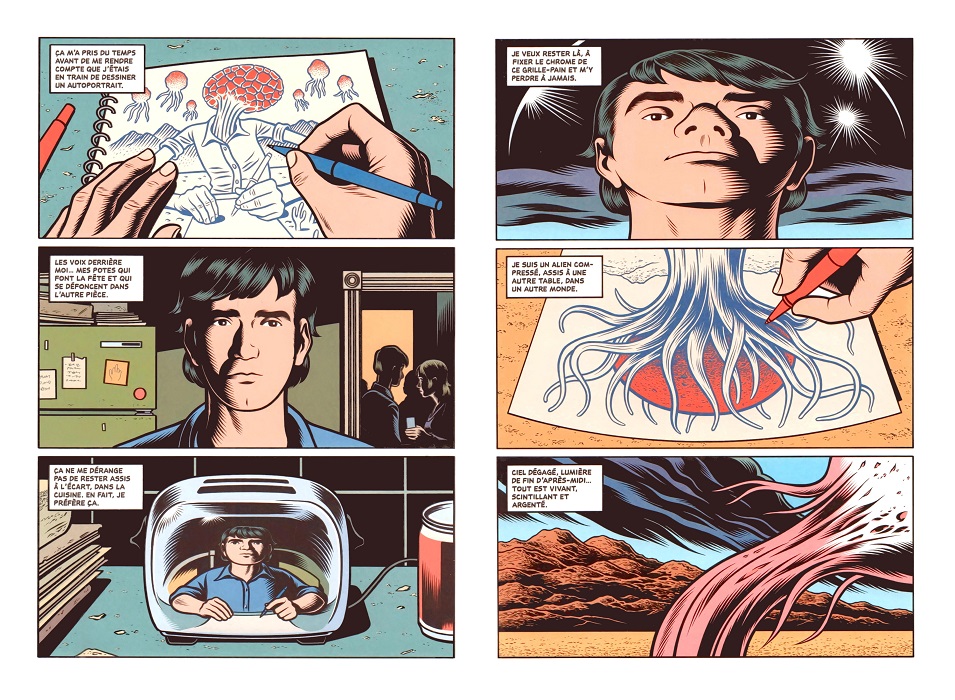

C’est ainsi que l’ouverture du récit condense de manière remarquable une grande partie des enjeux du livre: les planches 2 et 3 font se succéder six grandes cases rectangulaires. D’abord, l’image d’une image, celle d’un dessin représentant un personnage affublé d’une tête en forme de cerveau hypertrophié lui-même en train de dessiner et cette première phrase qui fonctionne presque comme une note d’intention : « Ca m’a pris du temps avant de me rendre compte que je dessinais un autoportrait. » Le dessin est donc une image miroir de son dessinateur, Brian donc, dont nous découvrons le visage dans la case suivante, isolé dans une cuisine, tandis que d’autres personnes font la fête dans la pièce à côté. Ce motif du miroir trouve un écho dans la troisième case, le visage de Brian se reflétant dans le métal chromé d’un toaster à pain placé devant lui, un reflet déformé donc, potentiellement monstrueux.

Dans la page suivante, comme un autre effet de miroir, le regard de Brian et le notre se perd dans l’image anamorphosée renvoyée par le toaster, le visage du jeune homme semblant émerger d’un monde étrange aux lueurs aveuglantes, cette perte de repère étant accentuée dans la case suivante qui fait écho à la case 1 de la page précédente, une main qui dessine, mais ce n’est plus celle de Brian, c’est celle du personnage dessiné par lui, les deux se confondent désormais. Dans la dernière case, nous avons définitivement basculé ailleurs, sur fond d’un paysage désertique, une forme indéfinie semble se mouvoir, nous découvrirons dans la planche 4 cet étrange aérolite organique orné de tentacules qui sera lui-même soumis à toute sorte de déformation et d’étirement, renvoyant à l’obsession de l’auteur de BLACK HOLE pour les métamorphoses, les mutations, l’informe, l’inachevé.

Depuis un certain temps, si on se fie à ses propos en interview, il semble que Charles Burns assume la dimension autobiographique qui sous-tend la création de ses livres. Il ne s’agit pas pour autant pour lui de raconter sa vie factuellement mais de faire de ses souvenirs la matière même de ses récits et de son processus créatif. Comme le disait le bédéaste Chris Ware dans un entretien donné à Libération en 2018: « Il n’y a pas un dessin qui ne soit lié d’une façon ou d’une autre à la mémoire de leurs auteurs. La bande dessinée fonctionne un peu de la même façon que nos rêves, il s’agit d’une recomposition de nos souvenirs sous une nouvelle forme. Se met en branle le même processus de filtrage que celui qui vient séparer le vécu et la façon dont on se souvient d’un moment. Il me semble que le cerveau procède par condensation visuelle d’instants, qui sont ensuite amalgamés pour créer des souvenirs. Je me dis souvent que la mémoire n’est rien d’autre qu’un assemblage de ces fragments visuels autour de concepts et de mots. A chaque fois qu’on remobilise un souvenir, l’assemblage est un peu différent, procure d’autres émotions et crée une nouvelle image de ce dont on pense se souvenir. La bande dessinée, de par la forme symbolique de son dessin, reflète ça. »

A lire les propos de Chris Ware, impossible de ne pas penser à l’expérience de lecture que procurait la trilogie NITNIT dont la narration nous faisait errer dans les méandres d’une mémoire défaillante, entre ressassement obsessionnel et refoulement, à la fois anamnèse et fugue dissociative. Avec DÉDALES, les souvenirs ne sont pas qu’une toile de fond, le travail de mémoire propre à la bande dessinée permet de dévoiler la paysage implicite qui se cache derrière eux, ces mondes issus de la vie psychique des personnages et qui sont des images, des « représentations », expressions de leurs pulsions et leurs affects. Cela permet alors de comprendre quel est le statut des images et du dessin chez Charles Burns: il ne s’agit pas chez lui de produire et de reproduire ces images dans le but de les détourner, de les parodier et d’en dévoiler par l’ironie ou par la distanciation le statut de clichés ou d’en faire un commentaire. Cela explique aussi la dimension impure de l’univers imaginaire de Burns qui, sans distinction, convoque aussi bien les œuvres de l’écrivain William Burroughs et de la plasticienne Louise Bourgeois que les romance comics et les séries B d’horreur pour drive-in à la Roger Corman.

© Charles Burns/Cornélius

Une des premières œuvres de Burns permettait déjà de comprendre ce rapport particulier, c’était BIG BABY dont les histoires avaient été publiés des 1983 aux USA dans les pages de RAW, la revue de Art Spiegelman et Françoise Mouly (intégrale disponible chez Cornélius). On y suivait un jeune garçon vivant dans une banlieue résidentielle de la classe moyenne et qui trompait son ennui en lisant en cachette des comics d’horreur et en regardant des films d’épouvante qui le terrifient (comme les parents qui viennent gronder Little Nemo quand il se réveille pendant la nuit, ceux de Big Baby viendront lui dire que si il veut dormir sans faire de cauchemar, il n’a qu’à pas regarder ce genre de film). On pourrait voir BIG BABY comme un pastiche plein d’humour mais c’est plus fin que cela puisque le rapport entre la fiction et le réel s’inverse voire devient flou: l’Amérique ordinaire vu par les yeux de Big Baby se révèle vite bien plus inquiétante que les histoires horribles qu’il lit. Dans la fiction, les monstres sont vraiment des monstres, dans le réel, les vrais monstres se dissimulent sous le masque de la normalité. Les comics dévoilent à Big Baby un monde caché sous les apparences que les adultes croient bon de lui dissimuler, c’est le sens de cette scène où le gamin gronde deux adultes en leur disant: « Il ne fallait pas me mentir !« . Les bandes dessinées, elles au moins, nous montrent le monde tel qu’il est…

Dans DÉDALES, la forme du récit, la narration et le dessin, crée ce sentiment que le réel, le rêve, le fantasme, la fiction sont intimement liés et qu’il y a une porosité entre ces différentes strates et qui font apparaitre une autre image, un peu comme quand Tintin superpose à la lumière les trois parchemins recueillis dans les mâts des maquettes de bateau dans LE SECRET DE LA LICORNE et que les coordonnées de la cachette du trésor lui apparaissent enfin. Notons d’ailleurs ce paradoxe: dans la trilogie NITNIT, Burns se réappropriait la ligne claire hergéenne pour la confronter à une narration diffractée destinée à faire perdre ses repères aux lecteurs. La lecture de DÉDALES parait curieusement fluide et sa forme homogène et ce malgré les différents types d’images qui se mélangent : images mentales aux formes étranges, dessins (ceux issus du carnet de croquis de Brian), images en super 8 (les bobines de films de série Z que se projettent les potes de Brian pendant leurs soirées) et les images de cinéma, Burns allant jusqu’à reproduire très fidèlement des photogrammes de films existant, et leur usage est d’autant plus spectaculaire (en plus du fait qu’elles sont toutes en noir et blanc) que le dessin se fait alors particulièrement réaliste, on peut même parler ici d’un sentiment d’hyperréalité qui accentue leur capacité de sidération et explique les émotions particulièrement intenses qu’elles procurent à Brian.

© Charles Burns/Cornélius

Le choix des films cités s’avère évidemment significatif. Dans le tome 1, Brian invite Laurie au cinéma pour lui montrer le film censé être une source d’inspiration pour celui qu’ils vont tourner ensemble: INVASION OF THE BODY SNATCHERS de Don Siegel (1956). Des extraterrestres y envahissent une petite ville de Californie en produisant grâce à des cosses des copies des êtres humains destinés à remplacer la population terrienne. Burns prend soin de montrer des images du film qui auront un écho avec la suite de l’intrigue mais la référence est quand même beaucoup plus complexe et subtile qu’en apparence: en effet, dans le film de Don Siegel, ce qui caractérise le monde que les extraterrestres veulent imposer aux humains, ce que c’est un monde dénué d’émotions. C’est l’un des motifs essentiels de l’œuvre de Siegel: l’individu seul, avec ses affects et ses défauts, face à une masse déshumanisée et indifférenciée. Or ce qui caractérise précisément le personnage de Brian, c’est son absence d’émotion (d’où le fait qu’il paraisse si distant à Laurie), pourtant pendant la projection du film, il se met à pleurer. On retrouve le motif du miroir, la fiction, l’image projetée renvoyant à Brian un reflet qui, plus ou moins consciemment, le révèlent à lui même et cristallisent ses peurs les plus profondes.

Comme tout cinéphile qui se respecte, Brian est un voyeur et son rapport au cinéma est indissociable de sa névrose, c’est à dire que le réel ne lui parvient pas sinon à travers des images, d’où le fait que sa vie psychique vienne supplanter la réalité externe. Son regard n’est que l’expression de ses affects, de ses désirs et de ses pulsions, qu’il se contemple lui-même, comme dans la scène d’ouverture du tome 1 où il dessine un alter ego monstrueux en voyant son reflet dans le toaster à pain ou qu’il regarde l’objet de son désir, en l’occurrence Laurie. Et c’est bien pour cela qu’il tourne ce film, qu’il va la dessiner puis la filmer, c’est pour en faire une image. Le drame de Brian, c’est qu’il semble incroyablement doué pour faire émerger des visions de son propre esprit (quand Laurie lui demande de quoi va parler son film, il répond: « de tous les trucs tordus qui se passent dans ma tête« ) mais il ne voit pas le monde autour de lui.

© Charles Burns/Cornélius

Il a beau regarder Laurie, il ne la voit pas et il passe son temps à fabriquer des objets dérivés pour exprimer son désir tout en évitant de s’y confronter. Le scénario de son film, inspiré des BODY SNATCHERS de Siegel, imagine une Laurie entièrement nue (et donc sexuellement désirable) émergeant d’un cocon extraterrestre au milieu des bois mais c’est au moment précis où son fantasme se concrétisera dans la réalité que Laurie lui échappera.

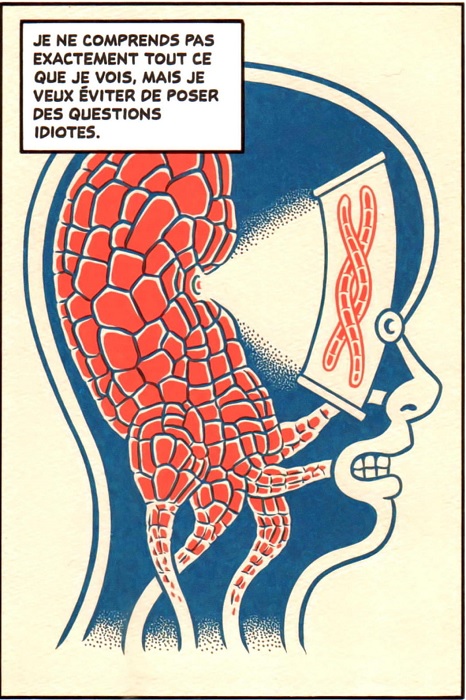

C’est la malédiction de la Gorgone, le regard de Méduse qui objectifie et pétrifie son objet et qui fait qu’en fait on ne regarde jamais rien d’autre que ce qu’on a derrière sa propre rétine (ce qu’exprime d’ailleurs très précisément un des dessins du carnet de croquis de Brian). Brian se révèle incapable de s’impliquer dans une relation intime ou sexuelle, c’est d’ailleurs le sens d’une des autres références cinématographiques, cette fois-ci au magnifique film de Peter Bogdanovich, THE LAST PICTURE SHOW (1971), chronique mélancolique de la vie d’une bande de jeunes gens dans les années 50 dans laquelle le personnage joué par Jeff Bridges n’arrive pas à coucher avec la fille qu’il aime (interprétée par Cybill Shepherd).

La sexualité, en tant qu’elle fait partie du monde réel, fait peur car elle prend le risque d’altérer l’objet de son désir en se confrontant justement à cette altérité, c’était le sujet de BLACK HOLE qui racontait comment des jeunes gens se transformaient en monstres après avoir eu des relations sexuelles les uns avec les autres. DÉDALES prolonge avec une parfaite cohérence tous ces thèmes de la bibliographie de Burns mais on peut aussi le rapprocher d’une autre œuvre emblématique de la BD nord-américaine des années 2000, DAVID BORING de Daniel Clowes. David, son héros, était un jeune homme ordinaire qui se tient à distance de la vie, « tout semble glisser sur lui » pour reprendre la formule de Jean Echenoz (dans ENTRÉE DES FANTÔMES, 2010), il est obsédé par le cinéma au point de vivre les moments forts de sa vie comme des séquences de films et passe son temps à fétichiser son image de la femme idéale dans un album jusqu’au jour où l’incarnation de celle-ci entre dans sa vie en la personne d’une jeune femme nommée Wanda. DAVID BORING est une version optimiste de DÉDALES: en fait, David ne fait que désirer des copies de la femme dont il est réellement amoureux et que le récit lui permettra après de nombreuses péripéties de retrouver enfin. Face à une possible catastrophe imminente, David trouve refuge dans l’amour. On retrouve cette même image dans DÉDALES: le jeune couple d’amoureux face au désastre (l’invasion d’entités extraterrestres) mais cette image n’est plus ici qu’une fiction sortant de l’imagination de Brian.

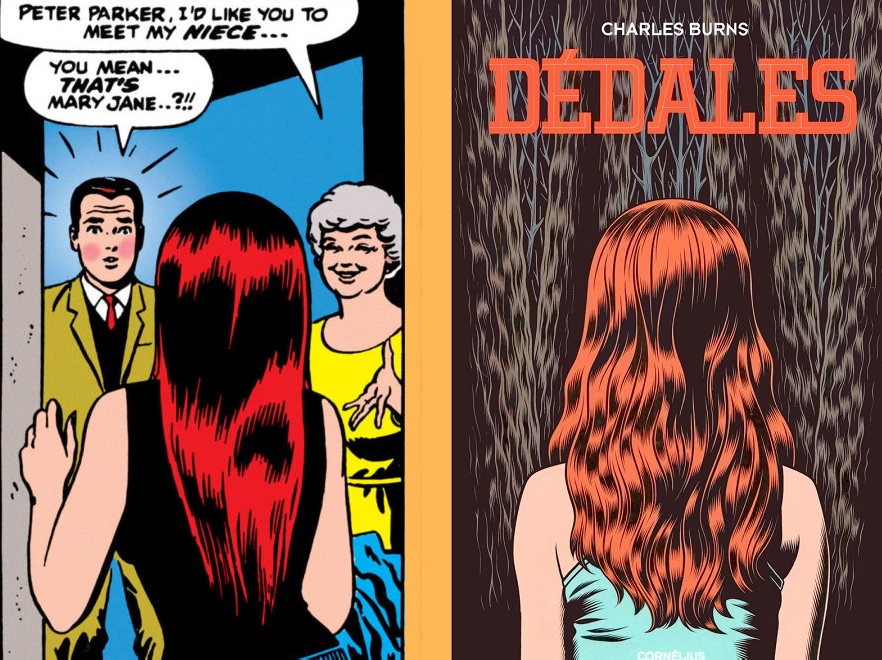

Et comme tout a deux facettes qui se reflètent à l’infini comme dans un miroir dans DÉDALES, l’autre facette de cette histoire, c’est évidemment le personnage de Laurie, cette jeune beauté rousse qui entre par accident dans le monde de Brian et dans le livre car c’est bien elle qui apparait des la première planche et même des la couverture du 1er tome (visiblement de dos ou alors comme si sa crinière rousse dissimulait entièrement son visage). Car l’autre élément et pas des moindres qui vient dédoubler le récit de DÉDALES, c’est l’irruption d’un autre point de vue, celui de Laurie et il est intéressant de constater que ce glissement de point de vue s’opère de manière aussi subtile qu’imperceptible: en effet, le texte narratif qui était jusqu’ici la voix intérieure de Brian laisse subitement place à la voix de Laurie, mais Burns ne donne aucun indice permettant au lecteur de comprendre ce changement. Là encore une fois, le découpage est très précis, dans les planches 12 et 13, on ne comprendra que dans la dernière case (et le dernier pavé de texte) qu’on est passé du côté de Laurie mais la mise en scène opère ce subtil basculement tout au long des deux planches: de regardée, Laurie devient celle qui regarde et qui observe. Et qui échappe au regard de Brian.

Laurie nous est présentée comme une jeune femme sensible, intelligente, lumineuse, extravertie mais aussi parfois confuse et peu sure d’elle. Si sa vie imaginaire ne semble pas troubler son comportement, elle est portée sur l’introspection et se pose beaucoup de questions par rapport à l’image qu’elle renvoie d’elle même, elle aussi contemplera son reflet mais surtout sa relation avec Brian sera indissociable de l’expérience de se voir telle que lui la voit, telle que lui la dessine. C’est à travers ces dessins que Laurie tente d’avoir accès au monde intérieur et aux émotions de Brian (« Ils sont une énigme insoluble… une porte verrouillée dont je n’ai pas la clé. » dira-t-elle) mais malgré la sincérité de ses sentiments, Brian finira par dresser un mur entre elle et lui, la figeant dans son image de l’amour inaccessible. C’est comme si Brian était détenteur d’un pouvoir qui est aussi sa malédiction, un super pouvoir (elle lui demande à un moment si il a trouvé « des feutres spéciaux » pour pouvoir dessiner comme ça) et on ne peut s’empêcher des lors d’y voir une relecture des codes du genre super-héroïques, Laurie étant en quelque sorte la Mary-Jane Watson du récit (l’une des rouquines les plus célèbres de l’histoire des comics) et Burns a sans doute aussi pensé à la « petite fille aux cheveux roux » des PEANUTS de Charles Schultz, autre incarnation de l’amour insatisfait qui plongeait le pauvre Charlie Brown dans une éternelle tristesse.

Ouverte aux autres malgré ses peurs et son sentiment d’insécurité, Laurie peut se laisser aller à profiter des instants même les plus ordinaires, les plus triviaux mais qui la connecte au monde réel, aux autres et notamment à son amie Tina, jeune femme blonde insouciante et un peu farfelue qui finira après une soirée arrosée par lui avouer son attirance pour elle. Il est assez amusant d’ailleurs de constater que le retour à la réalité chez Burns s’opère souvent à travers la nourriture : c’est le sandwich de mortadelle et le poulet frit dans BLACK HOLE, le bacon grillé dans la trilogie NITNIT et ici le parmesan et le vin que fait gouter Tina à Laurie. Dans le dernier tome, Brian déclare « Je veux une fin heureuse. Un happy end. Est-ce trop demander ? » Mais le vrai happy end, ce sera celui de Laurie qui aura su dompter un temps ses angoisses et devenir une jeune femme consciente de ses désirs et de ses sentiments. Assis à sa table à dessins, Brian laisse remonter tous ces souvenirs en lui, il en fera un jour un livre, c’est même peut-être celui que nous venons de lire.

© Charles Burns/Cornélius

La BO du jour :

« Well, it seems so real, I can see it

And it seems so real, I can feel it

And it seems so real, I can taste it

And it seems so real, I can hear it

So why, can’t I touch it? »

A la première lecture de ce Dédales, j’avoue être un peu resté sur ma faim; C’était de très bonne tenue, évidemment c’est du Burns, mais j’avais trouvé ça moins fort que Black Hole ou la trilogie Nitnit.

Ton article, passionnant et extrêmement inspirant, me donne beaucoup de grain à moudre en vue d’une relecture qu’il me tarde d’entamer.

Merci beaucoup, donc.

La BO :le titre est super bien trouvé. Et puis, j’adore les Buzzcocks. La parfaite réponse mancunienne au punk londonien.

Merci Zen ! Ravi de t’avoir donné envie de t’y replonger !

BLACK HOLE reste pour moi un sommet de l’œuvre de Burns mais c’est aussi avec ce livre que je l’ai découvert, ça joue peut-être. Mais par sa cohérence et son évolution dans la durée, sa bibliographie est passionnante dans son ensemble !

Merci pour cette superbe et vertigineuse analyse d’une série de comics qui semble l’être tout autant. Je n’ai pas encore tenté de récit de Charles Burns pour ma part, mais j’admire cette influence transmedia, de la BD francobelge aux films d’horreurs en passant par les comics de superhéros, de romance et horreurs. Rien que le début de l’article donne le ton sur la culture de son auteur en mentionnant tour à tour Bazin, Godard, Deleuze !

Merci JB ! J’espère quand même que je n’écrase quand même pas trop l’œuvre sous les références !

Quant à Burns, j’aime tout chez lui mais j’aurai du mal à te dire si il y a une œuvre en particulier qui puisse être un point de départ idéal. Mais c’est pas plus mal, on peut y rentrer par plusieurs portes !

Je dirais BIG BABY personnellement comme départ. La trilogie TOXIC est un peu ardue. Ou alors ce DEDALES pourrait être un très bon début également.

Mais bien sûr, son classique reste BLACK HOLE, or ce n’est pas ce que je préfère de Burns.

Et merci Ludovic pour le lien vers la trilogie Toxic !

Un article passionnant et fouillé, qui va me demander plusieurs lectures tant tu vas loin dans l’analyse. Respect ! Sinon tout pareil que Zen : j’ai bien aimé mais suis resté un peu sur ma faim, ton article va me permettre de redécouvrir ces trois tomes. Je dois dire que je n’ai pas vu les films cités et reproduits dans la bd, ni ne connais vraiment les PEANUTS. J’ai adoré tes parallèles avec Clowes et le reste.

La BO : sans doute le meilleur album compilation de singles de tous les temps. Le Buzzcocks que j’ai le plus écouté. J’adore ce titre, tellement bien vu. Il est souvent utilisé dans les séries télé depuis quelques temps (exemple : THE END OF THE FUCKING WORLD)

Merci Jyrille ! Oui il faut dire que c’est le type de livre que se prête bien à ce genre d’analyse !

Oui, la chanson des Buzzcocks me paraissait une évidence. Et je me réjouis quand j’entends les Buzzcocks utilisés dans des films ou des séries, cette chanson là était aussi dans le beau film de Mike Mills 20TH CENTURY WOMAN avec Annette Benning et Greta Gerwig !

20TH CENTURY WOMAN dans ma wish list quand j’aurais terminé mon cycle perso Palme d’Or ou présenté à Cannes avec :

MISSING

PAPA EST EN VOYAGE D’AFFAIRE

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

LES FEUILLES MORTES

LA PASSION DE DODIN BOUFFANT

THE OLD OAK

Bonjour.

Je n’arrive pas à me rappeler si j’ai déjà lu Charles Burns.

Ce que je sais pas contre c’est que je suis jaloux de la qualité et la prose et de l’analyse de Ludovic. J’ai trouvé cela passionnant.

Je crois que je vais me laisser tenter par ce Dedale. D’ailleurs à ce sujet, même si le titre nous met sur la voie, tu parles finalement peu de l’aspect labyrinthique. Est ce parce que le titre est trompeur, cachant un récit complexe mais comme tu le relève finalement très linéaire ?

De belles références également notamment le très beau THE LAST PICTURE SHOW.

Oui les dédales sont plus ceux de l’esprit du personnage principal que de la forme narrative du livre qui finalement est d’une grande fluidité. Mais ca tient aussi à l’intrigue qui comme je le dit est réduite à un argument très simple (Boy meets girl, en gros), ce qui n’était pas le cas des BD précédentes de Burns. Comme l’avait commenté Cyrille dans son article, la trilogie NITNIT nous faisait perdre bien plus nos repères !

Et merci pour tes compliments, ça me fait très plaisir !

Et bien chapeau bas pour cet article fleuve, si passionnant qu’on se dit qu’on reviendra le lire autant de fois qu’il le faudra.

D’un côté je ne suis pas le public cible car je coince avec la BD underground américaine dont le dessin, systématiquement aux antipodes du style dit « maisntream » (celui des super-héros et des comics grand public) et paradoxalement systématiquement stéréotypé à partir de sa source (c’est-à-dire celle du pionnier Rick Griffin), me rebute complètement (encore que j’apprécie ici l’évolution du trait de Burns, jadis totalement rédhibitoire en ce qui me concerne).

D’un autre côté, les références pointées par l’article sont totalement dans mes cordes (j’en ai reconnu tout plein dans les scans (RODAN !!!)) et le sujet -histoire d’amour contrariée entre deux jeunes gens- est très attirant aussi (et je reste fan, depuis ma plus tendre enfance passée sous les sunlights de la Dernière Séance, de L’INVASION DES PROFANATEURS DE SÉPULTURES !).

Je ne pense tout de même pas lire ces trois tomes pour les raisons invoquées, mais en revanche je peux dire que je me suis régalé avec l’article. certaines références sont peut-être osées (Burns cite-t-il concrètement l’oeuvre de Louise Bourgeois ?), mais justement j’adore. Je suis habitué à tous ces décorticages d’analyses d’oeuvres et totalement convaincu que, même si « l’auteur n’a pas forcément pensé à tout ça« , on s’en fiche ! L’oeuvre, si elle est riche, n’est au final qu’un point de départ pour être ensuite ralayée par d’autres, analystes en tout genre qui vont venir sans cesse l’enrichir. Et quel meilleur cadeau pour un auteur que de voir son oeuvre perpétuellement enrichie par le regard des autres ? En celà, Ludovic, je crois qu’on peut dire que a fait très fort. Chapeau.

La BO : je suis allergique au punk et je déteste Buzzcocks, que j’ai été obligé de subir durant mes années lycée à l’internat. Traumatisme sonore irréversible…

Merci, merci énormément pour toutes ces remarques et compliments !

Oui, Charles Burns cite explicitement Louise Bourgeois dans la trilogue NITNIT en s’inspirant des fameuses « femmes maisons » qui servent de modèle et d’inspiration aux travaux photographiques de son personnage principal. Il y a d’ailleurs sans doute d’autres citations et inspirations visuelles dans ces albums et dans son œuvre en général mais modestement, je dois avouer que ma culture picturale a ses lacunes et sans doute que certaines m’échappent totalement. Dans DEDALES, les références sont plus du côté du cinéma, je maitrise un peu mieux !

Un article qui m’a tenu en haleine du début à la fin : une analyse d’une élégance incroyable (que j’envie) cousue main, tissant habilement les éléments concrets avec les prises de recul et les référence. Du grand art..

A chaque fois qu’on remobilise un souvenir, l’assemblage est un peu différent, procure d’autres émotions et crée une nouvelle image de ce dont on pense se souvenir. – Cela m’évoque la magnifique trilogie de Nicolas de Crécy sur la mémoire, et la manière dont elle transforme les faits chaque fois qu’on y fait appel.

Les bandes dessinées, elles au moins, nous montrent le monde tel qu’il est… – Même les comics de superhéros !?! C’est juste pour la taquinerie. Une bande dessinée d’auteur relève également du domaine de l’art, et agit comme révélateur d’une ou plusieurs facettes de la réalité.

Son regard n’est que l’expression de ses affects, de ses désirs et de ses pulsions : voilà qui me parle bien, on projette tous notre bagage socio-culturel sur notre environnement, créant ainsi autant de réalités qu’il y a d’êtres humains.

Laurie échappe au regard de Brian : une belle image que de pouvoir être autre chose que ce que les gens voient en nous.

Le retour à la réalité chez Burns s’opère souvent à travers la nourriture : superbe dispositif de révélation, un sens (autre que celui de la vue) qui permet un accès direct au réel.

Merci beaucoup pour toutes ces réflexions.

Merci ! Ravi que tu aies trouvé cette lecture si stimulante !

Et oui même les comics de super-héros disent la vérité, bien sur, ils semblent être faits pour construire un monde idéal dans lequel on serait tenté de se réfugier, un monde archétypal, manichéen et régressif mais on en discute bien souvent ici, on sait que ce n’est pas si simple, nos héros perdent bien souvent leur innocence face à la violence du monde réel !

Je plussoie sur les autres commentaires, cet article propose une analyse fouillée et captivante, quand bien même le sujet de départ n’est pas trop ma tasse de thé.

En fait, certaines choses évoquées m’ont ramené à une certaine époque de ma vie dans laquelle je n’ai pas trop envie de me replonger.

Tu ouvres des tas de pistes de lecture mais comme j’aime chipoter, je dirais que je ne partage pas trop le point de vue suivant :

« Comme tout cinéphile qui se respecte, Brian est un voyeur et son rapport au cinéma est indissociable de sa névrose, c’est à dire que le réel ne lui parvient pas sinon à travers des images, d’où le fait que sa vie psychique vienne supplanter la réalité externe. »

Je trouve la généralisation un peu bizarre, voire élitiste. Après tout, il y a des tas de cinéphilies différentes…

Merci JP !

Je conçois que c’est une formulation un peu excessive, elle l’est volontairement d’ailleurs, mais quand on comprends plus ou moins instinctivement, même un peu jeune, que le cinéma va avoir une importance particulière dans notre vie (c’est sans doute aussi le cas avec les autres arts mais peut-être pas de la même façon, je ne sais pas) au point que ça puisse faire naitre une vocation et que certains deviennent aussi des cinéastes, j’ai peine à croire que ça se construise sur un rapport parfaitement innocent ou inoffensif aux images, ça vient toujours remuer quelque chose de profond en nous ou alors c’est que les films ne sont plus que des trucs lisses et sans aspérités, se fondant parfaitement dans une tendance actuelle voulant que tout soit directement consommable et moralement acceptable.

Reste que, on est d’accord, tous les spectateurs de cinéma ne sont pas des sociopathes et ce n’est pas parce qu’on est névrosés qu’on devient forcément cinéphile !

De mon côté, je fais souvent une distinction entre ceux qui aiment regarder des films et ceux qui aiment le cinéma.

Pour être cinéphile, il ne suffit pas d’aimer regarder des films, même éventuellement en quantité industrielle. Aimer le cinéma et être cinéphile, c’est autre chose.

Il faut un rapport au cinéma qui va bien au-delà de ça. Un rapport au cinéma inextricablement lié à un rapport au monde, qui se nourrit de lui et qui réciproquement le nourrit lui aussi.

Pas de cinéphilie non plus sans pensée sur le cinéma (critique, philosophique, historique,…).

C’est une question d’intensité. On ne peut pas selon moi être cinéphile si on ne vit pas le cinéma avec intensité. On ne peut réellement rien aimer sans intensité, de toute façon. Sans se jeter dedans.

Truffaut disait, et j’aime particulièrement cette citation, que le cinéma intensifie la vie.

J’ai toujours compris cette citation dans les deux sens, à la fois le cinéma propose une version intensifiée du réel mais aussi dans le sens où le cinéma intensifie notre réel.

Je ne suis pas vraiment raccord avec ça. Déjà, je trouve que cette idée que « le cinéma, c’est un regard » est trop rigide et dogmatique. La première chose que l’on m’a apprise quand j’ai suivi des cours de cinéma, c’est que le cinéma, depuis 1927, c’est à la fois de l’image et du son, donc…

Je ressens la même chose avec les rockers puristes qui nous assènent que si le rock ce n’est pas de l’énergie et de la rebellion, c’est que ce n’est pas du rock. Or, quand on étudie l’histoire du rock, on s’aperçoit vite que cette optique ne représente même 10% de l’évolution du rock.

Du coup je partage l’avis de JP : La cinéphilie est multiple. Et chez moi, pour qui le cinéma est une passion, elle est également multiple selon les moments et les envies. Si j’écris des articles sur le cinéma et que je décortique les films sur lesquels j’écris, je pense que ça justifie ma cinéphilie. Pourtant, je n’ai pas du tout le même angle d’attaque selon les films sur lesquels je décide d’écrire. C’est presque une cinéphilie différente à chaque fois que ce n’est pas le même genre de film. Ou en tout cas c’est à chaque fois une facette différente de ma cinéphilie.

De ce point de vue je me trouve chanceux : La multiplicité de mes angles d’approche va faire que je vais autant me régaler (selon mes goûts, évidemment), avec un film de karaté ou de monstres un peu couillon, qu’avec un film d’auteur cérébral. Autant avec un film lisse mais fun, qu’avec un pensum virtuose. Autant avec un bon nanar qu’avec un chef d’oeuvre. Autant avec de la légèreté qu’avec de l’intensité.

Même si je déteste le cinéma de Truffaut, je suis d’accord avec lui. Mais n’est-ce pas non plus le propre de chaque art ? L’art intensifie le réel, quelle que soit sa forme. C’est même un peu son propos, traduire des sentiments, tordre le réel pour le rehausser.

Sinon je ne suis pas d’accord avec toi sur l’intensité. Plus le temps passe, plus ce genre de considération me semble vaine et hors d’intérêt. J’aime regarder des films et je me considère comme un peu cinéphile, mais pour autant je ne deviendrai pas un spécialiste, malgré les podcasts et les émissions Chroma. C’est un métier à part entière, ça s’étudie, donc non, je ne suis pas prêt de reprendre des études pour me qualifier de cinéphile. Alors que je peux regarder n’importe quoi avec un minimum de recul, de critique, de réflexion – et parfois non, parce que pas forcément besoin. Tout intellectualiser commence à me peser.

L’intensité n’est pas un choix pour moi.

En tout cas, je ne le vis pas comme ça.

Parfois, souvent même, j’aimerais que ce soit un choix.

Ca me simplifierait la vie.

J’ai le choix entre l’intensité et la mélancolie. J’ai essayé la mélancolie et je dois dire que je préfère l’intensité. 🙂

Sinon oui, c’est une des magies de toutes les formes d’expression artistique que d’intensifier la vie.

Mais je pense que le cinéma possède une qualité particulière dans ce domaine.

« Mais je pense que le cinéma possède une qualité particulière dans ce domaine. »

Moi je ne trouve pas qu’il soit différent. Sorti de la salle, la réalité reprend ses droits. Alors que la musique que j’écoute, elle fait partie de la bande son de ma vie, du film de ma vie (qui n’a aucun intérêt).

Oui moi aussi j’aime bien l’idée d’intensité qui ne suppose pas d’ailleurs que ce soit toujours facile ni agréable à vivre. Et de fait, ce n’est pas incompatible avec la mélancolie, Serge Daney disait d’ailleurs qu’elle était inhérente au cinéma selon lui, le cinéma procédant d’un désir de retrouver quelque chose de toujours forcément déjà disparu.

J’aime bien aussi quand on demande à Nicolas Winding Refn pourquoi fait-il des films aussi horribles et violents et sombres, il répond que le danger des films trop agréables, c’est de les rendre plus désirables que le réel. Et comme une boutade, il répond qu’au moins quand vous sortez de ses films, vous trouvez forcément le réel plus habitable.

La mélancolie comme corollaire au cinéma, je pense que c’est lié au dispositif du cinéma, et donc à son essence même, qui est d’enregistrer du temps qui s’écoule.

C’est peut-être bien là aussi que réside un des secrets de son intensité.

« Je ne suis pas vraiment raccord avec ça. Déjà, je trouve que cette idée que « le cinéma, c’est un regard » est trop rigide et dogmatique. La première chose que l’on m’a apprise quand j’ai suivi des cours de cinéma, c’est que le cinéma, depuis 1927, c’est à la fois de l’image et du son, donc… »

Dire que le cinéma, c’est un regard, c’est une manière de parler.

On peut dire aussi de la littérature que c’est un regard.

« Je ressens la même chose avec les rockers puristes qui nous assènent que si le rock ce n’est pas de l’énergie et de la rebellion, c’est que ce n’est pas du rock. »

Si je parle d’intensité, ce n’est pas à propos des films eux-mêmes mais à propos de la manière de les regarder, à propos de la démarche qui nous pousse à les regarder..

On peut regarder intensément un film contemplatif amorphe de 3 heures.

Et moi, je m’en fous de ce qu’on définit sous le terme de rock. Si on décrète que des trucs que je déteste, c’est du rock, so be it, j’en ai rien à foutre.

Rock, c’est un mot qui veut tout et rien dire, qui a été accommodé à tellement de sauces que chacun en a sa définition. Ca n’a pas d’importance.

« La multiplicité de mes angles d’approche va faire que je vais autant me régaler (selon mes goûts, évidemment), avec un film de karaté ou de monstres un peu couillon, qu’avec un film d’auteur cérébral. »

Ben oui. Je suppose que c’est pareil pour tout le monde.

« Autant avec de la légèreté qu’avec de l’intensité. »

Je n’oppose aucunement les deux.

L’intensité, c’est une condition préalable. Elle précède aussi la légèreté.

Après, on fait chacun avec ce qu’on est.

J’ai traversé de longues périodes où je n’ai vu littéralement aucun film parce que je n’étais pas dans les conditions nécessaires pour les voir comme j’ai besoin de les voir.

Ou bien je peux me plonger complètement dedans ou bien je ne le fais pas du tout. Y a presque rien entre les deux, en tout cas rien de vraiment satisfaisant à mes yeux.

Ecouter de la musique, par exemple, j’ai presque laissé complètement tomber. Je ne sais pas le faire comme j’ai envie de le faire, comme je parvenais à le faire avant. Du coup, je n’écoute pratiquement plus de musique. C’est comme ça. Faut que je vive avec cette impossibilité.

Maintenant, je profite du fait que je peux revoir des films et y remettre de l’intensité. Mais si ça disparait, j’entrerai à nouveau dans une période où il me sera impossible de regarder des films.

Avec les années, j’essaie de mettre de l’eau dans mon vin mais dans l’ensemble les gens que je cotoie continuent à me considérer comme un gars à moitié dingue.

J’essaie de ralentir mon cerveau mais si je ne mets pas de l’intensité, j’ai l’impression d’être mort.

Mais bon, mon socle inamovible, ma stabilité indéfectible, c’est la littérature.

« Ecouter de la musique, par exemple, j’ai presque laissé complètement tomber. Je ne sais pas le faire comme j’ai envie de le faire, comme je parvenais à le faire avant. Du coup, je n’écoute pratiquement plus de musique. C’est comme ça. Faut que je vive avec cette impossibilité. »

J’ai un peu le même problème. J’en écoute encore, mais moins qu’avant pour sûr.

Je pense pas pouvoir de sitôt arrêter d’écouter de la musique car en plus de l’intensité dont on parlait plus haut, la musique est le seul art dont je tolère qu’il joue pour moi un rôle de consolation, pas un refuge ni un substitut à la vie mais une vraie consolation. C’est peut être un peu bizarre de l’exprimer comme ça mais bon, c’est ce que je ressens !

J’écoute chaque année un peu plus de musique que l’année précédente. Je profite pleinement de cette époque qui me permet d’accéder librement à toutes les musiques qui me plaisent. Et il y en a tant et tant que j’en écoute par milliers chaque année, en y ajoutant de nouvelles découvertes ou re-découvertes. Et je suis libre. Aucune entrave. Aucune doctrine. Aucun préjugé. Aucune chaîne ni de ma part ni aucune influence extérieure qui m’empêcherais d’en profiter. Hormis les styles de musique auxquels je suis allergique, je peux écouter tout le reste. Et c’est une mine intarissable. Le bonheur.

Mazette ! Tu mets le paquet pour la fin de saison Ludovic. Ce genre d’article est la raison d’être du site et je suis très fier de le publier. Godard et Deleuze, ça nous change de Gainsbourg et James Dean hein…

Pour le reste j’ai lu ce DEDALES et n’y ai rien compris. Comme Tornado l’explique (et toi aussi), il y a un langage trop underground pour moi. J’aime la musique et le comics indépendants, l’underground c’est presque impossible, même du Crumb, tout chez les Editions Lapin, tout ce qui vient questionner la linguistique d’un art en fait. Pink Floyd est sans doute le seul truc qui vient explorer la grammaire de la musique qui me parle.

Je me rappelle avoir terminé BLACK HOLE très dubitatif : j’avais trouvé plein de plot holes et d’incohérences à l’époque.

Et pourtant, ce dessin est formidable, je suis assez preneur et l’une de mes BD préférées, LE ROI DES MOUCHES s’inspire beaucoup des dessins de Burns.

Mais voilà, je n’arrive pas à m’intéresser à ses histoires. Ce nouvel article de référence me permettra de vivre moins bête en étant quasiment sûr de faire l’impasse de cet auteur.

Depuis un paquet d’années, Burns est publié aux Etats-Unis par Pantheon Books. Ca n’a plus grand chose à voir avec quelque underground que ce soit.

Ca montre qu’une manière qui a pu être un temps qualifiée d’underground a été depuis longtemps digérée par un mainstream artistique qui s’adresse à un public beaucoup plus large et diversifié.

D’ailleurs, je n’ai personnellement jamais considéré que la production des Burns, Clowes, Ware et autres auteurs américains comme par exemple les frères Hernandez relève de l’underground.

Ils sont historiquement issus du mouvement underground porté par les Crumb, S. Clay Wilson, Spain Rodriguez et autres mais surtout dans le sens où ça leur a ouvert un espace qui n’existait pas avant pour pouvoir s’exprimer.

Pour moi, Burns représente ce que j’appelle le comics indépendant. Celui qui dans les années 80 s’est développé autour de quelques éditeurs comme Fantagraphics par exemple.

Aujourd »hui, il me semble qu’on attribue la qualité d’indépendant à tout ce qui n’est pas DC ou Marvel mais franchement en quoi une grosse structure comme Image peut-elle réellement être qualifiée d’indépendante? C’est du comics purement mainstream.

D’autre part, je ne trouve pas le langage développé par Burns très underground. Les oeuvres de Burns sont pour lui l’occasion de développer un univers très personnel mais je ne trouve pas qu’elles posent des problèmes ou des difficultés de lisibilité.

Après, on peut adhérer ou pas, mais je pense que c’est surtout une question d’affinités.

L’underground aujourd’hui, j’en parlerais plutôt à propos d’auteurs qui s’auto-publient de manière confidentielle. Même si souvent eux aussi voient leurs travaux finalement compilés par des éditeurs prestigieux. Je pense à des gens comme par exemple Simon Hanselmann, Sammy Harkham ou Josh Pettinger.

Merci Bruce ! 🙂 ca me fait super plaisir ce que tu dis là ! et merci à toi de me laisser cet espace !

et sinon on a un point commun, j’aime aussi énormément LE ROI DES MOUCHES, ça reste une lecture extrêmement marquante pour moi aussi !

Relecture achevée.

Je crois que j’avais été décontenancé à la première lecture par la « petitesse » du sujet et la simplicité de son traitement. J’étais passé à côté de la magnifique épure que représente Dédales dans l’oeuvre de Charles Burns.

Au final, je trouve très beau que, sans renier en rien la complexité des sentiments que sa bande-dessinée est capable de procurer, Burns se soit révélé capable avec ce Dédales de les convoquer au travers d’un geste artistique qui tend vers une épure, une linéarité et une simplicité auxquelles il ne nous avait pas nécessairement accoutumé.

C’est indubitablement la marque des plus grands.

Merci encore pour l’analyse, que je viens juste de relire et qui m’apparait encore plus brillante parès avoir relu l’oeuvre.

Ravi de t’avoir permis de te replonger dans cette œuvre et que cette relecture ait été si satisfaisante ! Merci pour ton retour ! Ça me fait plaisir !