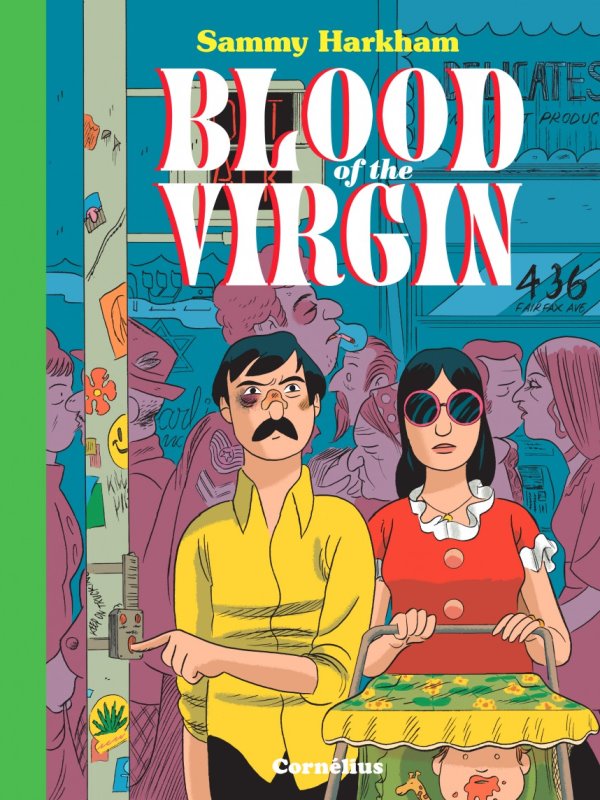

BLOOD OF THE VIRGIN de Sammy Harkham

Un article de LUDOVIC SANCHESCet article s’intéresse à la bande dessinée BLOOD OF THE VIRGIN de Sammy Harkham, publiée en 2023 aux éditions Cornélius. Il en dévoile par ailleurs certains éléments de l’intrigue.

© PantehonBooks/Cornélius

BLOOD OF THE VIRGIN appartient à cette catégorie d’œuvres qui sont la somme d’un travail de longue haleine de leurs créateurs: dans le domaine de la bande dessinée, on pense à ASTERIOS POLYP de David Mazzucchelli (2009) et ses quinze ans de gestation, à la décennie nécessaire à l’élaboration du BUILDING STORIES de Chris Ware (2012) ou encore à la douzaine d’années qu’aura passé Emil Ferris à dessiner MY FAVOURITE THING IS MONSTERS (2017-2024). Si BLOOD OF THE VIRGIN aura pris quatorze ans à Sammy Harkham, c’est surtout parce qu’en plus de son travail en tant qu’auteur, il est aussi éditeur et créateur de la fameuse anthologie KRAMERS ERGOT (autoéditée au début mais désormais publiée par Fantagraphics) qui depuis les années 2000 et pendant presque vingt ans a accueilli un impressionnant panel représentatif de la créativité de la bande dessinée indépendante venue du monde entier.

Pour le lecteur français qui n’a pas forcément eu la possibilité de lire en version originale les publications au sein desquelles ces planches ont été conçues (notamment dans les numéros du comic book CRICKETS qui n’ont pas été traduits tels quels en français), ce genre d’ouvrage peut avoir un côté un peu monumental et intimidant: BLOOD OF THE VIRGIN est donc un livre fleuve et imposant, un pavé de plus de 300 pages dont la lecture nécessite qu’on s’y plonge totalement. Son histoire peut néanmoins être résumée assez simplement: au début des années 70, Seymour travaille comme monteur pour une petite compagnie de production hollywoodienne spécialisée dans le cinéma d’exploitation, ces petits films de séries B (voire Z) fauchées et sans grande ambition artistique (comme le futur réalisateur des GREMLINS à ses débuts, Joe Dante qui écrivait pour des fanzines et montait des bandes annonces à la NEW WORLD PICTURES, la boite du célèbre producteur Roger Corman, Dante est d’ailleurs remercié par l’auteur dans les crédits du livre). Seymour nourrit malgré tout le rêve de devenir cinéaste et voit une opportunité quand son patron lui propose d’acheter un scénario qu’il a écrit, une histoire de loup garou, afin d’en faire un film d’épouvante intitulé BLOOD OF THE VIRGIN. Mais sa passion sincère et ses aspirations artistiques se cognent aux aléas de la vie quotidienne et en particulier sa vie de famille, son mariage avec Ida et leur fils en bas âge.

Si la lecture de BLOOD OF THE VIRGIN s’avère assez déroutante de prime abord, ce n’est pas parce que l’ouvrage afficherait une forme de complexité formelle ou narrative avec laquelle le lecteur devrait se dépêtrer, il ne s’agit pas ici de décoder ou de déchiffrer, d’interpréter des signes et des images comme chez Charles Burns par exemple. Le récit est plutôt simple et la narration linéaire (à l’exception de deux ruptures chronologiques dans le récit sur lesquelles on reviendra plus tard) et pourtant en s’immergeant dans la longue lecture que nous impose ce livre, on peut parfois se demander « qu’est ce que Sammy Harkham a bien voulu nous raconter ? » Cela tient sans doute au fait que contrairement à la majorité des bandes dessinées que je lis et que nous lisons, bâties sur des intrigues qui prennent le lecteur par la main et le guident dans la lecture afin que celui-ci puisse le plus simplement possible en apprécier tous les éléments qui le constituent, BLOOD OF THE VIRGIN nous refuse ce confort là.

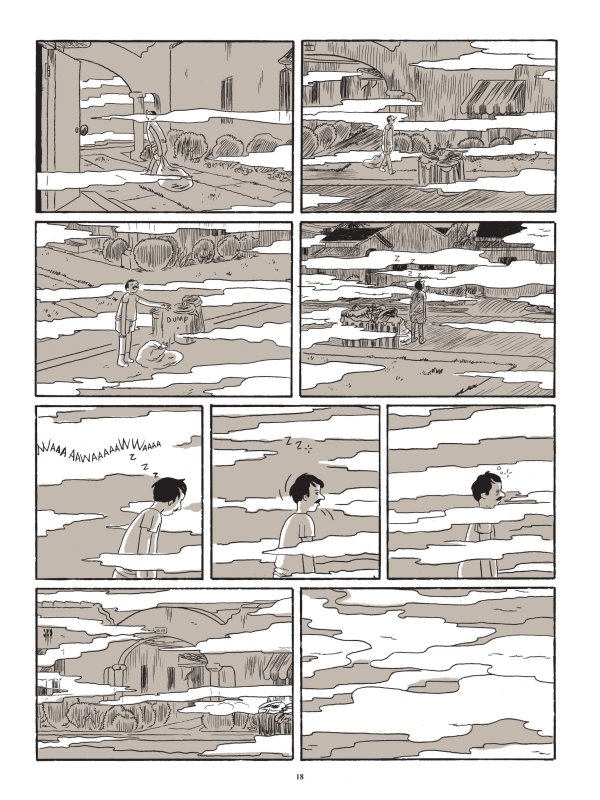

Des le premier chapitre, Harkham impose un rythme particulier fait d’ellipses abruptes et de longues séquences qui donne une impression de chaos apparent mais qui font preuve d’un art du contrepoint parfaitement maitrisé. La banalité triviale de ces scènes (l’intimité d’un couple dans une salle de bain, une tentative de baise avortée, une conversation au téléphone) est mise en valeur par des digressions inattendues (une long extrait d’un film d’horreur gothique qui se termine sur un détail gore, Seymour sortant les poubelles la nuit tel un somnambule et se perdant dans le brouillard). Harkham fait volontairement durer les scènes (à l’image de cette fête organisée dans la baraque du producteur et qui s’étale sur une quinzaine de pages) s’attardant sur des conversations en apparence anodines tandis que les informations nécessaires à l’intrigue sont amenées par la bande : Seymour apprend presque par accident l’identité de celui qui va mettre en scène son film, en tous cas celui dont il a écrit le scénario.

© PantehonBooks/Cornélius

Des détails prennent alors une importance inattendue dans la narration comme par exemple la description sous forme de petits strips de gestes tels que le travail de monteur de Seymour (coupant et assemblant les morceaux de pellicule sur la Moviola) ou la préparation d’une assiette d’escalope à la poêle dont la recette nous est expliquée par le menu. On pourrait n’y voir que de simples digressions si cette attention aux petits gestes ne nous révélait pas autant des personnages: par exemple Ida, l’épouse de Seymour, se brule volontairement la main avec une bouilloire en se préparant un thé. Un geste inexplicable mais qui arrive de manière troublante après une scène où nous l’avons vu se masturber, ignorant les pleurs provenant de la chambre de son enfant. Plus tard, la simple répétition d’un geste banal d’affection entre une mère et sa fille (lui boutonner sa veste) prendra même une dimension tragique tout à fait poignante. Cette subtilité dans la caractérisation des personnages est d’autant plus sensible qu’Harkham refuse d’avoir recours à une narration textuelle et utilise le moins possible la voix intérieure et les bulles de pensées. Le dessin fait donc passer énormément de choses tandis que l’écriture déjoue nos attentes: quand la brulure à la main de Ida reviendra sur le tapis, aucun dialogue ne viendra pour autant expliquer son geste. C’est au lecteur d’y voir ce qu’il veut bien y voir.

Mais de manière encore plus radicale, Harkham ne fait rien pour faciliter l’empathie avec ses personnages et attirer la sympathie sur eux. C’est particulièrement le cas de Seymour dont on se dit que Harkham doit avoir quand même mis beaucoup de lui dans ce personnage (dans ses difficultés à concilier sa vie avec un métier d’artiste ou même sa cinéphilie, rappelons qu’Harkham est un fou de cinéma qui a même cocrée une cinémathèque sur West Hollywood à Los Angeles), ce qui devrait le pousser à nous le rendre aimable et pourtant c’est tout le contraire qui se passe. Quand Seymour doit aller à la fête dans la villa de son patron, son épouse se retrouve à rester chez eux avec leur bébé parce que la baby-sitter leur a fait faux bond et la scène se conclut par un Seymour sur le palier de leur maison s’exclamant alors sans aucune culpabilité apparente « Libre ! ». Il y a quelque chose d’étonnant à voir comment Harkham va montrer en une seule case le héros de son livre se vautrer dans la lâcheté et l’égoïsme mais il s’agit moins ici d’une forme d’ironie et de méchanceté (comme chez Daniel Clowes chez qui c’est presque un carburant) qu’une preuve d’honnêteté mais qui ne va pas sans une certaine cruauté avec son personnage comme avec son lecteur.

© PantehonBooks/Cornélius

Car à voir Seymour s’en prendre plein la gueule pendant ces 300 pages, on se dit qu’il y a là sans doute matière à un récit initiatique assez amer, une suite d’épreuve à franchir pour que Seymour apprenne à prendre ses responsabilités en accord avec ses désirs profonds et entrer enfin dans la vie d’adulte. Harkham sabote tout cela en permanence: d’abord par d’incessantes ruptures de ton, les mésaventures de Seymour prenant sous le trait léger de Sammy Harkham une dimension quasi-burlesque (il est souvent montré somnolant ou ivre mort, chutant des escaliers, se fait frapper plusieurs fois, à l’image de sa bagnole aussi qui finit par devenir une épave) mais qui paradoxalement souligne la brutalité malfaisante de certaines scènes (toutes les conversations avec le personnage du producteur qui est d’un cynisme parfaitement détestable). Dans les chapitres qui racontent le tournage du film, Harkham s’est sans doute bien amusé à caler toutes les petites anecdotes rigolotes qu’on a du lui raconter sur ces séries Z bricolées avec un budget anémique mais l’effet comique est atténué par un découpage ultra-dense en forme de gaufrier qui agit comme un carcan et traduit une sensation d’étouffement.

Ensuite et c’est peut être là qu’Harkham est le plus subtil, il ne cède pas à la facilité en élucidant ce qui fait la nature de ses personnages: au fond, la question de la vocation et du talent de Seymour ne sera jamais résolue. On voit bien qu’il est sincèrement passionné, bien que sa vision du cinéma reste contestable (il voue un culte à l’artisanat du cinéma classique et aux séries B mais considère avec dédain le cinéma d’auteur en méprisant par exemple Antonioni) mais est-il vraiment fait pour être cinéaste, avec une vraie vision de son art ? Ses tentatives pour prendre le contrôle sur son tournage qui lui échappe totalement apparaissent bien naïves et maladroites. Mais même pour nous en tant que lecteurs, alors que nous le voyons aller de petites veuleries en compromissions, Harkham prend soin de le laisser sur une ligne fragile de contradictions et d’incertitudes (c’est d’ailleurs bien son problème à Seymour, c’est que souvent il ne sait pas ce qu’il veut, il croit contrôler les choses mais ignore qu’il est agi par des forces qui le dépassent) et c’est à la fois déstabilisant et passionnant de suivre un personnage qui ne fait jamais ce qu’on attend de lui. Et surtout Harkham de tordre le coup à un des clichés très hollywoodien sur la représentation de l’artiste: il faudrait en chier pour créer et être artiste, ce serait donner un sens à sa souffrance. Seymour aura beau avouer à la fin du livre « Je me suis planté« , il se verra répondre sèchement « L’artiste torturé, ca ne fait plus recette. Tu as cinquante ans de retard. »

© PantehonBooks/Cornélius

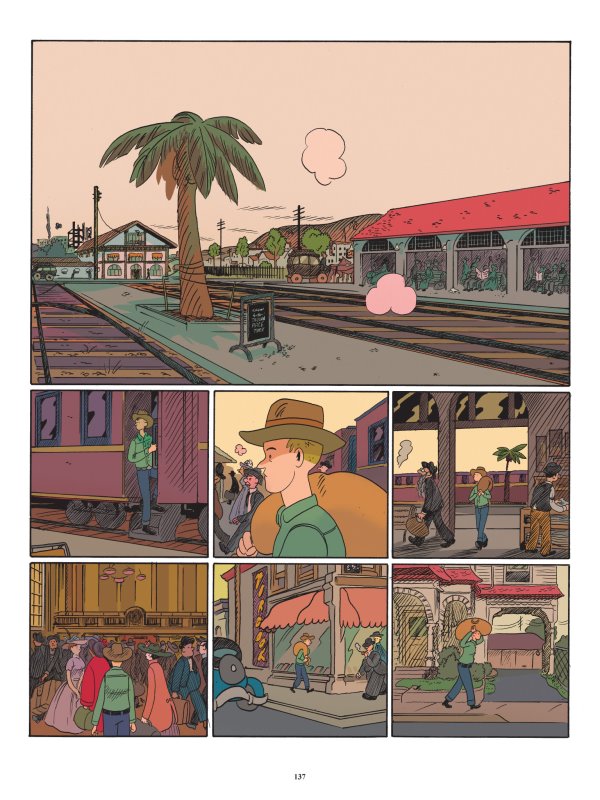

A deux reprises donc, l’histoire de Seymour et Ida est interrompue: au centre du livre, un chapitre entier, situé en 1919 à Coconino (un clin d’œil évident au KRAZY KAT de George Herriman) nous raconte comment Joe, un jeune fermier bouseux, voit sa vie bouleversée par sa participation à un tournage de film au point de quitter sa région natale pour monter tenter sa chance à Hollywood, le tout dessiné dans des couleurs vives et flamboyantes (le reste de l’album est en bichromie) qui évoque aussi bien le Technicolor de l’Age d’Or du cinéma américain que les Sunday Pages des grands quotidiens (on pense aux grandes planches de Frank King, le créateur de GASOLINE ALLEY). Joe est l’archétype de celui qui aura tenté sa chance et auquel le rêve américain a apparemment souri: son histoire est pourtant celle d’une trahison et d’une revanche. Réussir, c’est avant tout battre son ennemi… à mort. Harkham faisant ici référence à la fameuse phrase de Samuel Goldwyn commentant le décès et les funérailles du pourtant si apprécié créateur et patron de la MGM, Louis B. Mayer en 1957 : « Si il y avait autant de monde à son enterrement, c’était parce qu’ils voulaient tous s’assurer qu’il était bien mort. »

Dans un des chapitres suivants, on est transportés à Budapest en 1942 et on y suit une femme dans son quotidien allant travailler et s’occupant de sa petite fille avec une affection qui semble être la seule illumination dans sa morne existence. Au fil de cette quinzaine de pages, dénuée de la moindre ligne de texte, un drame terrible se noue sourdement: les croix gammées apparaissent sur les murs, l’étoile jaune sur la veste de la petite fille, on entendrait presque le bruit des bottes rompre le silence de ces pages. Mais le plus atroce dans cet épisode, c’est que malgré le cauchemar et l’horreur des camps, on reviendra au point de départ (beaucoup d’épisodes du livre fonctionnent comme des boucles ou des rimes, on tourne en rond en fait), cette survivante devant affronter seule la tristesse et la solitude (et donc au final choisissant l’exil). La judéité des personnages est un aspect important, d’abord parce que la communauté des immigrés juifs venus d’Europe a eu une grande place dans l’émergence de l’industrie du cinéma à Hollywood. Ensuite parce que Seymour est visiblement né en Irak, sa famille ayant fui le pays (qui expulsait les juifs en les « dénaturalisant ») pour s’installer en Australie (comme la famille de l’auteur) et l’on comprendra plus tard que cette femme qui a survécu à la déportation est en fait la mère d’Ida.

© PantehonBooks/Cornélius

Au delà des allusions au racisme et à l’antisémitisme (dans le chapitre sur Joe, il part en vacances à Catalina et échoue dans un hôtel qui affiche une pancarte « Interdit aux noirs et aux juifs« ), la judéité reflète le rapport complexe des personnages à leur identité autant qu’un sentiment de ne jamais être sa place (les membres de la famille de Seymour contemplent les photos de leur Irak natale comme une sorte de paradis perdu) et bien que le rapport à la foi et à la religion de Seymour et d’Ida apparaisse assez lointain (ils n’en parlent jamais, ils sont visiblement athées), elle infuse peut-être le fond métaphysique du récit: tel Job puni par Dieu sans aucune raison apparente, Seymour va progressivement tout perdre (c’était aussi le cas d’ASTERIOS POLYP, le héros du chef d’œuvre de David Mazzuchelli, mais lui prenait en main sa vie et son histoire devenait une Odyssée et aussi une relecture du mythe d’Orphée et d’Eurydice): son mariage se casse la gueule, son film lui échappe totalement, son patron et ses collègues le trahissent, il se retrouve même en prison, abandonné de tous, l’angoisse du déclassement s’exprimant dans cette scène où il envoie balader un type qui fait la manche dans la rue. L’histoire de Seymour serait peut-être plutôt une Illiade, l’histoire de nos fragiles existences confrontée à un destin tragique qui peux tout balayer. Certes, Seymour n’est pas un modèle de vertu comme nous l’avons vu, mais l’angoisse existentielle reste intacte: « Tu parles beaucoup, mais tu n’écoutes rien. » lui dit-on à un moment. Les signes sont peut-être là mais il ne les voit pas.

Le retour aux origines n’est guère une consolation comme le montrera l’épisode où Ida part rendre visite à sa famille en Nouvelle Zélande. Entre un père renfermé et incapable d’affection et une sœur dépressive, ce qui devait être un refuge rassurant pour fuir le délitement de son mariage devient vite de plus en plus oppressant. Là encore Harkham ne fait aucune concession aux bons sentiments: on ne saura jamais la raison de la dépression de la sœur et le regard dur, presque cruel de la mère n’invite pas à l’attendrissement. A défaut de sens ou de morale à toute cette histoire, on aura droit à un conte, une fable, une parabole pourrait-on dire (le propre des paraboles étant justement de ne pas avoir d’interprétions toutes faites), une histoire de chat méchant et pauvres petites souris qui se demandent « Que Dieu nous éprouve-t-il tant ?« . Dans une tres belle scène, Seymour et Ida, visitant une grande villa en ruine, se récitent cette histoire comme le feraient deux enfants et c’est la narration (le texte comme les images) qui les relient et fait de cet instant un moment de complicité retrouvée. Comme la signification de la petite fable le suggère, l’avenir est plus qu’incertain pour eux mais c’est aussi ce qui rend leur relation si juste et émouvante. Elle est clairement le cœur de ce grand et beau livre qui n’en finit de dévoiler ses richesses, même au bout de plusieurs lectures.

© PantehonBooks/Cornélius

–

La BO du jour:

Chronique impressionnante pour un album qui révèle à la lecture tant de richesses qu’il est très difficile à circonscrire en quelques mots.

Avec ce Blood of the virgin, on est en plein coeur de ce que je préfère dans la bd alternative américaine tendance Fantagraphics, Drawn & Quarterly et une poignée d’autres éditeurs. Avec cet album, Sammy Harkham a rejoint la poignée d’auteurs participant à cette mouvance que j’estime être au sommet de la bande-dessinée mondiale.

Merci beaucoup Zen ! je suis bien d’accord avec toi, d’ailleurs je m’attendais à ta réponse, il me semblait que dans un commentaire sur je ne sais plus quel article, tu avais fait allusion à ce livre, je me doutais donc que tu l’avais lu et apprécié !

Merci pour cette présentation !

Pourquoi pas ? J’aime bien la proposition graphique, et suis assez curieux de l’histoire (un je-ne-sais-quoi de Barton Fink, peut-être ?)… Ou peut-être que Seymour tel que décrit, rêveur et médiocre, me parle plus que je ne voudrais le croire.

Merci JB ! C’est marrant que tu parles de BARTON FINK, car oui on peut penser au cinéma des frères Coen en lisant ce livre, j’y ai aussi pensé en écrivant ce texte, à BARTON FINK bien sur mais aussi à A SERIOUS MAN, un de mes Coen préférés, qui raconte un peu la même chose, l’histoire d’un homme ordinaire confronté aux petites compromissions de la vie et qui soudain voit toute sa vie s’effondrer, le plongeant dans un abime existentiel sans fin.

Ah oui A SERIOUS MAN c’était assez marrant mais aussi déroutant : tout ce que tu résumes ici (le manque d’empathie pour le personnage principal, la trivialité de ses déconvenues) s’y trouve, mais au final je n’ai pas adhéré à la démonstration.

Bonjour Ludovic.

Cette bd m’était inconnue. Tu en parles bien et tu m’as convaincu de m’y intéresser. Il passe sur ma wish list.

J’aime bien la référence à ASTERIOS POLYP, forcément. Mais aussi à bon nombre de film indé sans pour autant que j’arrive à en citer un. C’est très fort.

Graphiquement c’est un grand oui. Cela se rapproche ce ce que je lis en ce moment, c’est à dire du Fabien Toulmé ou du Alfred. Pas d’artifice ni de traits noyés sous un excès de colorisation.

l’angoisse existentielle reste intacte: « Tu parles beaucoup, mais tu n’écoutes rien. » : cela fait écho à nos vies je trouve (du moins à la mienne, à moi en fait).

On l’impression de lire une sorte de mise en abyme sur la création. Tu confirmes ?

« Isn’t he a bit like you and me? » comme l’auraient chanté les Beatles ^^

Merci Fletcher ! oui bien sur, c’est vraiment un livre sur la création et dans lequel l’auteur a mis sans doute beaucoup de lui-même et de ses interrogations sur son propre travail, mais il l’a fait en se plongeant dans un univers, un milieu et en inventant des personnages, du coup le livre n’est jamais ni directement autobiographique au sens strict et il n’est pas non plus ni théorique ni méta. C’est un livre très humain en fait…

Hello Ludovic. Très bel article sur un roman graphique que je ne connaissais pas mais qui se révèle très riche avec beaucoup de thématiques. Le Hollywood alternatif des années 70, loin des vedettes et des films à grand budget mais qui a livré des ovnis cinématographiques qui aujourd’hui sont devenus cultes pour certains. Et le rythme, qui manque de nos jours cruellement à Hollywood. Un film n’est désormais scandé que par ses scènes d’action ou de poursuite et le seul rythme auquel est confronté le spectateur est effréné. Plus de temps pour la lenteur, pour l’installation des personnages, juste un cow-boy sirotant son verre de whisky ou Bogart accoudé qui allume lentement sa cigarette. C’est aussi une histoire de tous ceux qui ont cru au miracle d’Hollywood sans jamais percer, l’usine à rêves fonctionnant encore à plein régime (comme on le voit avec Emma Stone au début de La La Land). Pour certaines scènes tu parles de banalité triviale mais j’y vois aussi une forme de liberté narrative qui disparaît un peu avec le politiquement correct des productions formatées, en contrepoint de l’époque de Seymour où la Blackploitation côtoyait des films de prisons de femmes, les aventures de Cheech et Chong ou du film de vampires fauché. Une belle découverte qui doit l’être encore plus à la lecture.

Merci Sebastien ! oui cette liberté narrative dont tu parles fait penser à tout un cinéma américain des seventies dont l’un des qualités étaient de pouvoir au sein de productions de série et de contraintes industrielles de laisser encore entrer le réel, ce qu’on peine à retrouver dans les productions mainstream actuelles !

Et en ce qui concerne l’univers du cinéma d’exploitation, des séries Z, du bis et des salle grindhouse, je me permet de reposter ici ce lien vers un long live que j’avais fait (en bonne compagnie) l’année dernière chez Camille de LA TAVERNE DE LUG sur le sujet:

https://www.youtube.com/watch?v=7wUIsa3Ww_Y

et on y retrouve pas mal de choses qu’on voit dans le livre de Sammy Harkham !

Asterios Polyp est la seule référence que je connais dans ton article. Ça fait un moment d’ailleurs que je ne l’ai pas relu, c’est une œuvre que j’apprécie.

Pour Blood of the virgin, tu en parles bien mais ça ne me tente pas. Mes dernières lectures indés (Glenn Ganges, Keeping Two) ne m’ont pas plu des masses.

Je pense que je recherche un autre emballage pour me confronter à les angoisses existentielles.

Oui JP, j’aime aussi beaucoup ASTERIOS POLYP et je relirai sans doute avec plaisir ! Et moi j’avais bien aimé GLENN GANGES de Kevin Huizenga, même si toutes ses expérimentations formelles ne m’avaient pas toutes convaincues, je trouvais la démarche passionnante et très séduisante.

Ben ça alors : Kramer Ergot ! Un magazine dont j’ai vaguement entendu parler et dont je n’ai jamais lu un seul numéro. Wikipedia m’apprend qu’ont été publiés dans ses pages des créateurs Dan Clowes, Kim Deitch, Matt Groening, Adrian Tomine, Chris Ware, Gabrielle Bell (Tiens, j’avais envoyé un article sur The Voyeurs à Bruce), etc. Beaucoup de beau monde.

Qu’est-ce que Sammy Harkham a bien voulu nous raconter ? – Ça m’arrive parfois de plonger dans une bande dessinée en découvrant progressivement son thème, ou en ne le découvrant qu’une fois refermée et en y pensant après coup.

Cette subtilité dans la caractérisation des personnages […]. Le dessin fait donc passer énormément de choses tandis que l’écriture déjoue nos attentes. – Un dispositif qui suscite une participation plus active du lecteur qui doit alors verbaliser ce qu’il voit, qu’il doit interpréter.

Joe est l’archétype de celui qui aura tenté sa chance et auquel le rêve américain a apparemment souri : son histoire est pourtant celle d’une trahison et d’une revanche. – Le prix à payer pour obtenir ce que l’on veut… Ça me rappelle cette maxime : Réfléchis à ce que tu veux, tu risques de l’obtenir.

La judéité reflète le rapport complexe des personnages à leur identité autant qu’un sentiment de ne jamais être sa place. – J’ai récemment lu Le cas David Zimmermann et il est également fait un usage inattendu du conditionnement culturel induit par la judéité.

les-bd-de-presence.blogspot.com/2025/03/le-cas-david-zimmerman.html

Magnifique analyse, donnant à réfléchir.

Ah ben oui il y a eu du beau monde dans KRAMERS ERGOT ! Moi aussi j’avais bien aimé les livres de Gabrielle Bell, j’avais lu LES VOYEURS et aussi CECIL ET JORDAN A NEW YORK, deux livres qui se complétaient très bien en offrant deux types d’introspection totalement opposées.

Et ouais je n’ai pas lu LE CAS DAVID ZIMMERMANN ! en plus j’aime bien le travail de Lucas Harari (j’avais beaucoup aimé L’AIMANT) il fait que je mettes la main dessus !

Merci à toi Présence !

Pareil, j’ai beaucoup aimé L’AIMANT mais je n’ai pas pris le gros pavé ZIMMERMANN.

C’est avec ce genre d’article que la formule de Bruce (« …à la culture tout court ») prend tout son sens : tu fais tellement de références avec naturel et avec érudition que j’apprends et subodore beaucoup de choses qui m’échappent, dont je ne connais rien. Ta connaissance de l’histoire d’Hollywood est impressionnante.

Dans ton écriture, je retrouve un peu ce que je pouvais lire dans les grands magazines critiques comme Télérame, Les Inrocks ou même Les Cahiers (dont je n’ai lu que quelques articles), ces brisures avec une citation soudaine ou une élaboration continue. C’est vraiment très beau et réfléchi.

Fut un temps où je lisais beaucoup ce genre de productions, ces artistes américains underground, mais j’ai laissé tomber, dans le sens où je ne cours plus après systématiquement. : je dois toujours lire plusieurs Chris Ware, les deux tomes de Emil Ferris, des Crumb et un Clowes que je possède et plus le temps passe plus je me sens illégitime à écrire sur ces auteurs, bien trop intelligents pour moi. Je n’ai pas craqué pour les magnifiques éditions de GASOLINE ALLEY et de NEMO sorties en VF il y a quelques années alors qu’objectivement, j’y ai aperçu des planches époustouflantes.

Je ne connais donc pas du tout cet auteur, c’est un plaisir de le découvrir ici via cet article. Je ne suis pas certain que je me le procure mais tu donnes envie d’essayer pour sûr. Le dessin rappelle pas mal celui de Clowes.

« il s’agit moins ici d’une forme d’ironie et de méchanceté (comme chez Daniel Clowes chez qui c’est presque un carburant) qu’une preuve d’honnêteté mais qui ne va pas sans une certaine cruauté avec son personnage comme avec son lecteur » Cette phrase donne un peu le vertige : comme dans le cinéma, l’interprétation du spectateur peut être multiple et l’absence de jugement direct tout comme l’absence de texte et d’explication fournit sans doute la richesse que tu soulignes.

Un grand merci Ludo.

La BO : un Eels dont je ne me souviens pas ou que je n’ai pas écouté, mais bien cool. Je me demande si tu as vu la série télé LOVE où il joue dans plusieurs épisodes et joue même de la guitare ?

Merci beaucoup Jyrille, ça me fait très plaisir !

La bande dessinée indépendante américaine a été un choc quand je l’ai découverte et 25 ans plus tard je reste toujours très attaché à ces auteurs: Clowes, Burns, Ware, Tomine, les frères Hernandez que j’ai découvert à ce moment là !

« comme dans le cinéma, l’interprétation du spectateur peut être multiple et l’absence de jugement direct tout comme l’absence de texte et d’explication fournit sans doute la richesse que tu soulignes »

ce que tu dis là me fait penser à quelque chose que raconte le critique de cinéma Jean Baptiste Thoret à propos de Luis Bunuel, il disait que Luis Bunuel avait un jour expliqué qu’il détestait quand on voyait deux personnages discuter dans une scène et qu’une fois la discussion terminée, l’un des deux personnages sortait et on restait avec l’autre qui balançait une réplique pour dire ce qu’il pensait du personnage qui était parti et Bunuel disait « moi je m’interdis de faire ça, c’est une manière de manipuler le point de vue du spectateur » et Thoret de dire de manière un peu péremptoire, il y a deux types de cinéastes: ceux qui vont laisser la scène continuer et on aura un dialogue qui va expliquer au spectateur ce qu’il doit penser du personnage et ceux qui, comme Bunuel, vont couper la scène une fois que la conversation est terminée et vont laisser le spectateur se faire leur opinion par eux même. Alors évidemment, il ne s’agit pas de juger de manière définitive tous les artistes à l’aune de ça, mais c’est quelque chose d’intéressant à observer !

Et oui j’avais vu la série LOVE de Judd Apatow (l’époque ou je regardai encore des séries !) et en plus c’était très chouette !

Cool pour LOVE, c’est vrai que c’était bien sympa (j’avais oublié qu’elle était de Apatow dont je ne suis pas très client en général).

Je suis totalement d’accord pour Clowes, Burns (surtout lui), Tomine, Ware, et bien sûr avant tout peut-être, les frères Hernandez. Mais je n’oublie pas Joe Matt, Chester Brown, Crumb (grosse claque) et je n’ai jamais tenté Seth. En tout cas jamais entendu parler de Kramer’s Ergot.

Merci beaucoup pour la citation, c’est en effet un aspect sur lequel réfléchir lorsque l’on voit de nouvelles oeuvres.

C’est un article sacrément bien fourni. Je n’ai pas pu le lire d’une traite, d’ou mon retard…

Le sujet me plait beaucoup, mais l’emballage beaucoup moins (du coup ça fait écho à la remarque de JP « Je pense que je recherche un autre emballage pour me confronter à les angoisses existentielles« ). Je suis toujours resté à l’écart de cette production de comics underground et en général je n’aime pas la BD expérimentale (pas plus qu’en musique). Je fais suffisamment d’efforts pour décortiquer les arts plastiques au quotidien que je réserve désormais à la musique, au cinéma et à la BD un rôle beaucoup plus directement divertissant et agréable.

Quoiqu’il en soit tu as vraiment réussi à éveiller ma curiosité et à plusieurs moments j’ai été tenté de me jeter sur le recueil ! C’est une idée à mettre de côté pour un prochain passage en médiathèque…

Je me rends compte que les éditions Cornelius n’ont pas droit de cité dans ma bibliothèque à part 23 Prostituées de Chester Brown.

Ce sont des beaux livres qui coutent une blinde, que l’on trouve rarement en occasion et à ligne éditoriale que j’ai toujours trouvé un peu hermétique voire snob.

Je ne connaissais ni cette BD et encore moins cette auteur dont le trait m’évoque un peu Bastien Vivès que j’aimais beaucoup.

J’ai tout de suite moi aussi pensé au cinéma des Coen en te lisant.

Pourquoi pas, à l’occasion.