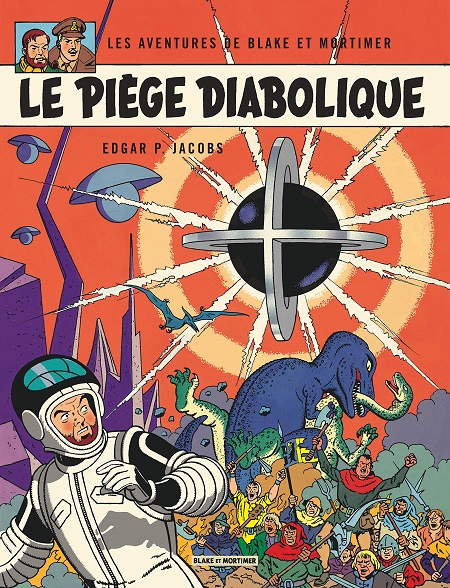

LE PIEGE DIABOLIQUE par Edgar P. Jacobs

Par TORNADOVF : Les Editions Blake & Mortimer (anciennement Le Lombard, puis Dargaud)

Le pitch : De passage à Paris, le professeur Mortimer est convoqué chez un notaire qui lui remet une lettre de son ennemi le professeur Miloch (le grand méchant de S.O.S METEORES, aventure publiée dans le tome précédent). Celui-ci, avant de mourir, a légué à son plus « estimé adversaire » son invention la plus aboutie : Une machine à explorer le temps !

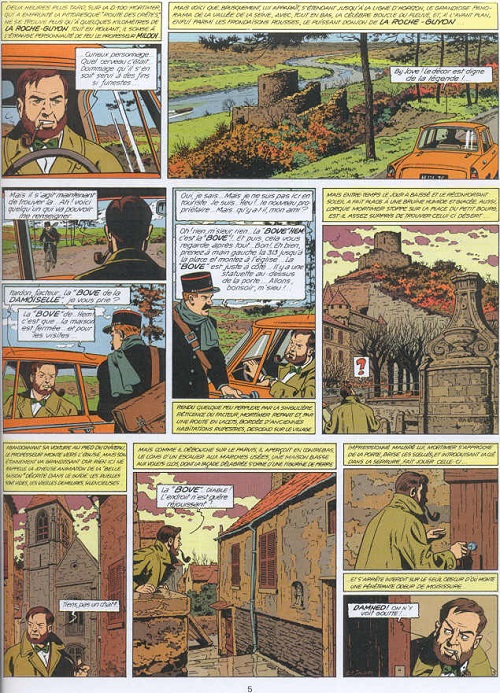

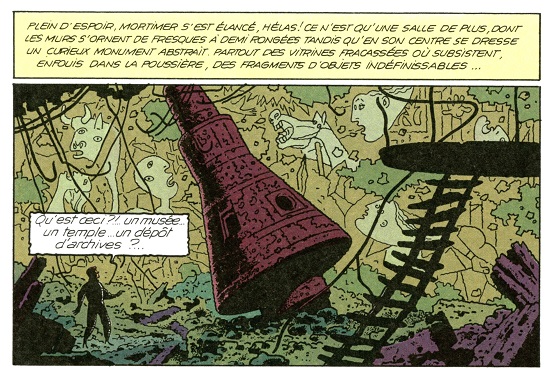

Suivant les directives, Mortimer se rend au bourg de La Roche-Guyon. Là, Miloch a dissimulé son repaire sous les ruines du vieux donjon qui surplombe la vallée. Une fois installé aux commandes de la machine, le professeur va s’apercevoir que Miloch lui a tendu un piège, car l’appareil a été détraqué de façon à le garder éternellement prisonnier dans le temps ! Propulsé d’abord dans la préhistoire, puis au moyen-âge et ensuite dans un lointain futur post-atomique, saura-t-il trouver les ressources afin de revenir à son époque ?

© Les Editions Blake & Mortimer

J’avais 18 ans. Tout juste.

J’étais malade, grippé et alité. Entre deux passages de fièvre tonitruante, j’ôtai le gant humide de mon front et je tendais fébrilement la main en attrapant cette bande-dessinée récemment acquise chez un bouquiniste dans sa vieillie édition du Lombard (un format moyen, encore serti du sceau de la bibliothèque du Carré Officier du sous-marin Casablanca !). Une lecture en pointillés, dans laquelle je me plongeais dès que je reprenais quelques forces, avant de repartir dans les méandres du mal (de tête).

A cette époque, déjà familier des aventures de BLAKE & MORTIMER, j’avais été à la fois fasciné et exaspéré par cette nouvelle histoire (j’avais lâché le duo après le pénible ENIGME DE L’ATLANTIDE, zappant de ce fait S.O.S METEORES). Fasciné par cette course effrénée, presque une fuite en avant dans les couloirs du temps. Mais également exaspéré par cette narration à la densité pesante, aux planches bourrées à craquer de cellules de texte souvent inutiles (une constante chez Jacobs : Accompagner l’action par des cellules de parlotte répétant inutilement ce que l’on voit déjà dans les vignettes (pourquoi diantre nous expliquer que le personnage se met soudain à courir, quand on voit bien, du premier coup d’œil, qu’il… se met soudain à courir !)). Car depuis LA MARQUE JAUNE, son chef d’œuvre définitif, Jacobs a quelque peu fait évoluer son style. Jadis relativement épuré (voir les planches étonnamment aérées du RAYON ‘U’), le travail de l’ancien collaborateur N°1 d’Hergé s’est peu à peu alourdi d’une surenchère de détails descriptifs, techniques et scientifiques venus envahir les planches par le truchement d’une avalanche de texte, là où Hergé avait su au contraire s’en débarrasser en trouvant sans cesse de nouvelles idées pour les traduire en image claires et concises. Si LE SECRET DE L’ESPADON, LE MYSTERE DE LA GRANDE PYRAMIDE et LA MARQUE JAUNE n’étaient déjà pas des parangons de légèreté, ce défaut narratif de taille s’était sérieusement aggravé à partir de L’ENIGME DE L’ATLANTIDE, le tout appesanti encore par des dialogues ampoulés et empruntés, sans humour ou presque, d’autant plus datés aujourd’hui.

Le même paradoxe m’a ainsi saisi il y a quelques jours, lorsque, de nouveau envahi par un état grippal me clouant au lit, j’ai eu envie de retrouver ces sensations de jadis, plus de trente ans après…

© Les Editions Blake & Mortimer

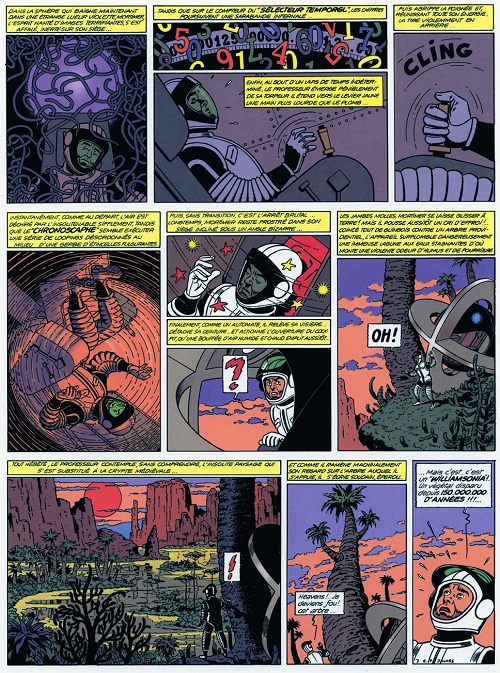

Passé le plaisir immédiat de retrouver cette atmosphère rétro-futuriste si agréable qui émane des planches de Jacobs, j’ai néanmoins été surpris de constater que les images qui étaient restées gravées dans ma mémoire (par exemple celle que l’on peut voir ci-dessus, lorsque Mortimer découvre l’antédiluvien paysage préhistorique marécageux), étaient en fait des vignettes d’une taille relativement petite, se détachant presque laborieusement de leurs planches trop remplies. Aujourd’hui, un auteur contemporain nous lancerait ce genre d’image à la face en couvrant toute une double-page. Et dans ma mémoire obstruée pas le temps et la fièvre, cette vignette avait d’ailleurs approximativement cette taille-là !

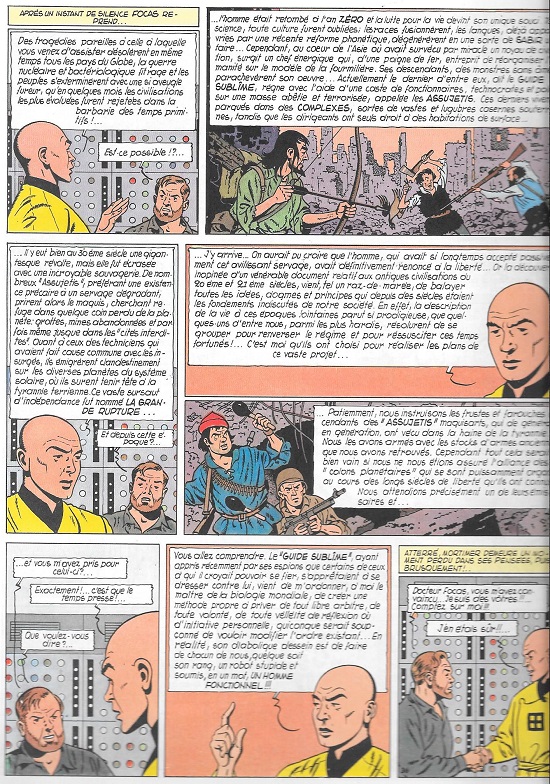

Ailleurs dans l’album, Jacobs aggravera encore ce déséquilibre des forces en donnant toute la place aux cellules de texte, ne laissant aux images qu’un rôle presque secondaire.

© Les Editions Blake & Mortimer

Lorsque je fais remarquer ce genre de choses, je me sens presque obligé de me justifier quant au fait que je ne suis pas un fainéant réfractaire à la lecture. D’autant que nous sommes là (au tout début des années 60) à une époque où les éditeurs font encore pression sur les auteurs de bande-dessinée afin qu’ils ajoutent du texte à leurs planches, histoire de flirter laborieusement avec le médium de la littérature, derrière lequel celui de l’art séquentiel semble destiné à errer dans l’ombre… Mais c’est justement la raison pour laquelle il faut s’en plaindre : En mettant ostentatoirement trop de texte au détriment des images, ce n’est pas tant que l’ensemble devient fatiguant à lire, mais surtout que l’équilibre de la narration s’en trouve complètement abêti tant il s’agit d’un médium dont le système narratif est pensé par l’image, avant tout (au même titre que le cinéma et même davantage, puisqu’il n’y a pas l’ajout du son dans la bande-dessinée).

C’est d’autant plus paradoxal lorsque l’on regarde attentivement les dessins de Jacobs, qui fourmillent de détails dans les moindres recoins, l’auteur devenant de plus en plus maniaque au fur et à mesure qu’il dessine ses planches. Ainsi, si un bon quart des planches en question nous montre encore moult vignettes dans lesquelles une seule tête surnage au milieu du texte, les autres sont quand même dévolues à des illustrations infiniment détaillées, telles des enluminures finement ornementées, aussi petite soit leur taille.

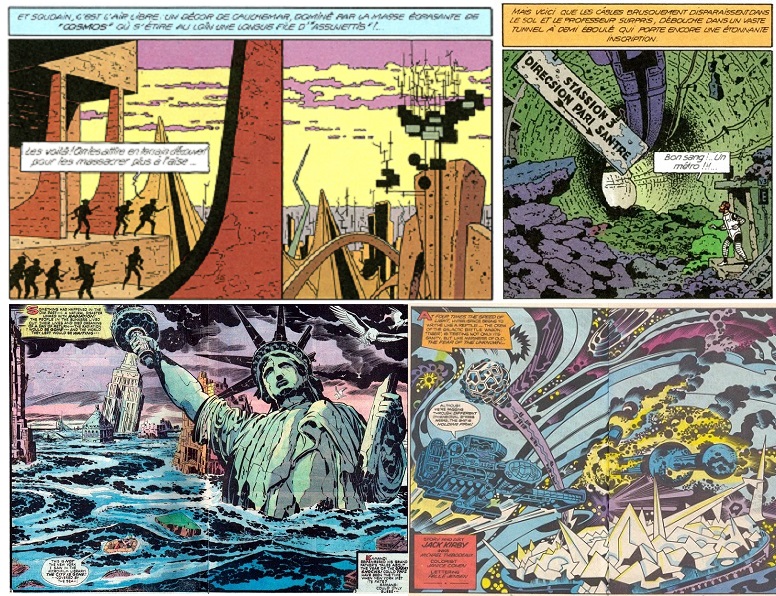

© Les Editions Blake & Mortimer

Récemment, en contemplant les planches extraordinaires de Jack Kirby (voir par exemple cet article), il m’a paru évident que ces deux auteurs, Kirby et Jacobs, avaient quelque chose en commun : Une même puissance iconique, une même vision science-fictionnelle naïve mais universelle ; des images saisissantes et fédératrices conçues à la même époque (ils étaient parfaitement contemporains) avec, dans les deux cas, de sérieuses carences narratives (bien que différentes) contrebalancées par un amour sincère pour leurs univers de papier et une mise en image d’un merveilleux hors du commun.

Alors que l’un était verbeux, l’autre n’osait pas l’être, mais tous deux étaient maladroits avec la narration, souvent patauds et grandiloquents.

Mais peu à peu, Kirby avait choisi de mettre en avant la puissance de son imagination et de ses compositions dantesques, tandis que Jacobs pensait être un lettré érudit dont les dessins viendraient simplement habiller le récit. On peut ainsi regretter ce parti-pris à la lecture du PIEGE DIABOLIQUE, lorsque l’on scrute les hallucinantes vignettes gorgées de détails foisonnants qui tentent désespérément d’exister sous les envahissantes cellules de texte.

© Les Editions Blake & Mortimer © DC Comics © Marvel Comics

Il ne faudrait pas pour autant nier le talent de Jacobs en matière d’anticipation. Nous l’avons déjà évoqué dans les articles dévolus au MYSTERE DE LA GRANDE PYRAMIDE et à LA MARQUE JAUNE : Le créateur de BLAKE & MORTIMER était un auteur postmoderne avant l’heure. Sous sa plume et ses pinceaux, ce sont toutes les fictions croisées de Jules Verne, d’H.G. Wells, d’Arthur Conan Doyle, d’Edgar Rice Burroughs et de H. Rider Haggard qui fusionnent en un univers cohérent, comme une compilation harmonieuse et accomplie. Et Jacobs ne fait pas que compiler, il emboite le pas de ses ainés en se montrant lui-même visionnaire.

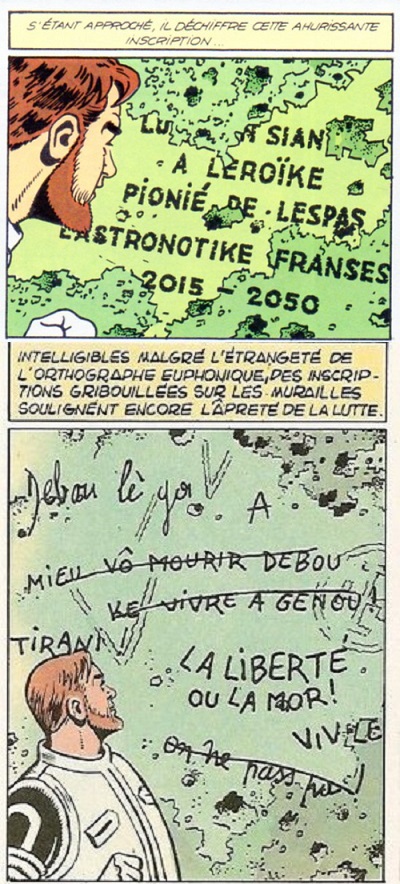

Dans LE PIEGE DIABOLIQUE, l’ancien comparse d’Hergé étonne par sa vision du futur. Un futur apocalyptique et pessimiste, certes, mais fondé sur une prémonition qui monte en puissance au fur et à mesure que le temps passe. Il faut voir ce monde futuriste dont les quelques dominants (qui vivent à la surface, et qu’on ne voit jamais) imposent leur dictature au reste de l’humanité, condamné à vivre sous terre à l’état de simple « homme fonctionnel », humanité qui a tellement regressé qu’il a fallu réformer l’écriture à la manière des plus succincts SMS ! Et l’on ne parle pas de ces boyaux de métro désaffectés (pour aller où ?), de ces procédés de lobotomisation (idées que l’on retrouve plus tard chez Hayao Miyasaki dans la série CONAN LE FILS DU FUTUR) et de cette scène incroyable et surréaliste, dans laquelle un vieil hologramme s’anime soudain face à un Mortimer médusé, qui observe une grosse baudruche à lunettes lui déblatérer un discours de rhétorique politique inepte que ne pourraient pas renier nos actuels dirigeants ! Un constat absolument cauchemardesque pour le lecteur !

Pour couronner le tout, Jacobs fait montre d’une belle épaisseur philosophique en introduction et en conclusion (dans les seules scènes où apparait le Capitaine Blake), par un discours sur les époques, alors que nous sommes justement en plein cœur des Trente Glorieuses, évoquant l’idée qu’il est bien vain de se plaindre de son temps en geignant que « c’était mieux avant », ou en espérant que « l’avenir sera meilleur », alors qu’il vaudrait mieux profiter de celui qui nous est dévolu, en savourant ses bienfaits…

© Les Editions Blake & Mortimer

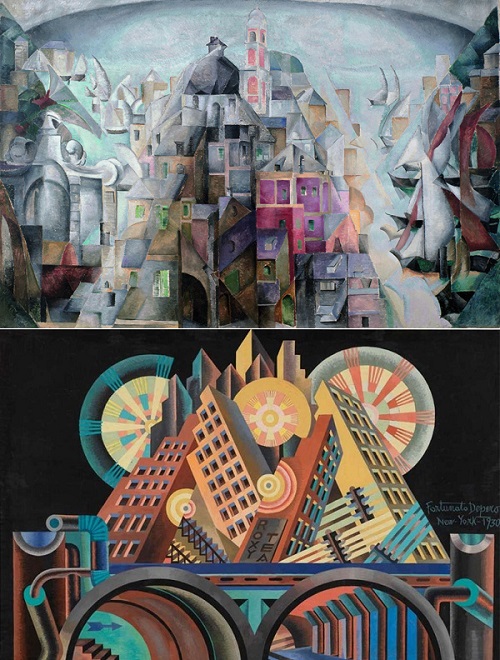

Afin de donner encore plus de consistance à sa démarche, Jacobs va également regarder du côté des grands créateurs plasticiens du XXème siècle. S’il joue de la métaphore avec le GUERNICA de Picasso pour évoquer les affres de la guerre civile (l’humain contre l’humain, y compris dans sa propre patrie), il puise également son inspiration dans le mouvement futuriste du premier tiers du XXème siècle, qui avait foi dans le progrès et glorifiait l’avènement de l’industrie et de la machine, retournant complètement la situation puisque c’est au final ce progrès qui aura mené l’humanité à sa perte. Encore une parabole de la science exercée sans conscience, qui opère ici une mise en abîme sous le titre de l’album…

Alexandra Exter : DIEPPE (1912)

Source : Wikimedia

Fortunato Depero : SKYSCRAPERS & TUNNELS (1930)

Source : Pinterest

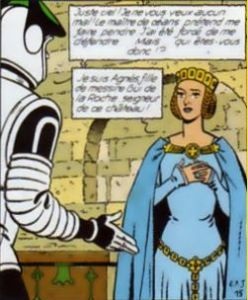

LE PIEGE DIABOLIQUE est enfin un album à part dans la série des BLAKE & MORTIMER. Le seul où Blake ne fait pas partie de l’aventure. Le seul où le colonel Olrik, la némésis des deux héros, est absent (quelle idée ridicule, d’ailleurs, d’avoir fait apparaitre systématiquement ce méchant aux quatre coins du monde dans des aventures n’entretenant aucun rapport entre elles…). Le seul où l’on peut voir une femme dans un rôle secondaire (dans le passage se déroulant au moyen-âge).

Pour le reste, on retrouve tous les thèmes chers à Jacobs (postmodernisme, science exercée sans conscience et paradoxes du progrès, conflits à grande échelle, hiérarchies corrompues, possession des esprits), ainsi que tous ses motifs (engins volants, cités sous-terraines, machines et inventions rétro-futuristes), pour une nouvelle aventure certes un peu ampoulée, mais qui tient la dragée haute à tous les classiques du genre consacré de la littérature science-fictionnelle.

© Les Editions Blake & Mortimer

BO : Blur : OUT OF TIME

Trop chouette, le détail des impressions comparées, entre les premières lectures de l’album, jadis (!) et celles d’aujourd’hui : forte impression d’expérience commune ; qui souligne, si besoin était, très spécifiquement le pouvoir des images sur l’imaginaire, et la nature profondément émotionnelle qui nous fédère autour de cet « Art séquentiel » dont tu tchatches si bien.

Enfin, pour la plupart : voir la perception complètement opposée qu’en ont d’autres, plus haut, assez fortement intellectualisée… On a le droit d’interpréter l’oeuvre de E.P. Jacobs comme une réussite de l’Art de la BD mais, de mon point de vue, on est alors franchement dans le plus parfait malentendu pour ce qui se rapporte à l’intérêt intrinsèque du médium.

Et je suis assez d’accord avec ton regard sur le talent de Moore : c’est évidemment clairement intellectuel, comme approche ; et on ne peut que lui être reconnaissant de faire autant d’efforts pour tenter de rendre sa prose aussi digeste et compréhensible, en utilisant (en collaboration avec ses dessinateurs, souvent très bien choisis) toutes les ficelles magiques de cet Art/discours si riche de possibilités, pourvu qu’on se donne la peine d’y réfléchir.

Bizarrement, alors que ce sont des histoires qui relatent les aventures d’un grand beau blond classe et de son très viril et sanguin acolyte (hum !), je n’ai jamais lu aucun album de E.P. Jacobs, dans mes jeunes années !

Gag mis à part, je ne peux donc pas vraiment constater le parallèle qui te fait le comparer à J. Kirby : les planches mises en exergue « résonnent » certainement d’une culture contemporaine commune, pour ce qui est des préoccupations (et des références…) ; mais le travail graphique des deux est d’une nature bien trop différente pour que je puisse la percevoir clairement. Ma personnalité à moi est fatalement d’avantage séduite par la forte émotivité du second ; ce qui n’enlève rien à l’intérêt purement appliqué du premier.

Moi non plus, je pense que les pavés de textes ne m’auraient pas parus si indigestes, gamin, tant lire de la BD était une sorte de réflexe, à l’époque. Mais il est bien évident que, au jour d’aujourd’hui (… J’aime bien cette expression : elle me fait autant rigoler que : « Vous n’êtes pas sans ignorer savoir… » !), je n’ai que très peu envie de faire l’effort -je suis d’ailleurs allergique au mot, comme Gaston 😁.

N’empêche : tu m’as donné envie d’essayer celui-là, avec ta (énième…) brillante analyse.

Well done, once again !

Merki merki. C’est fou que je sois le seul à la voir, cette connexion entre l’art de Jacobs et celui de Kirby. Ça me saute aux yeux noudidiou…

Je pense que ta profession t’a évidemment appris et entrainé à distinguer les influences exprimées graphiquement, en plus de ton instinct pour l’harmonie (forme et fond) entre ce que représente l’image et ce qu’elle est supposée signifier : ce qui te saute aux yeux nécessite une bonne dose d’explications et de références culturelles (que je ne possède pas) pour dessiller les miens.

Moi, quand j’aime, je suis avant tout balayé émotionnellement par l’image -et me suis parfois/souvent contenté de cette seule approche…- avant d’en même intégrer le sens, pour les représentations les plus absconses/surprenantes, comme la couverture de la première édition de l’album Elektra Assassin, ou même celle de Love & War : le visage du Kingpin figurant la Lune… Ou les planches chaotiquement virtuoses de Andreas, tiens !